Source

अश्मिका, जून 2015

मौसम परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान वृद्धि वर्तमान पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में मानव सभ्यता हेतु गम्भीर चिन्ता का विषय बन कर उभर रहे हैं। वैज्ञानिक एवं गैर वैज्ञानिक वर्ग जलवायु परिवर्तन के सभ्भावित कारणों, उनसे होने वाली समस्याओं एवं उनसे बचने व क्षति कम करने के उपायों को ढूंढने में लगा है। विश्व के अधिकांश संस्थानों में हो रहे शोध कार्य वर्तमान जलवायु परिवर्तन व तापमान वृद्धि को मानवीय कार्यकलापों का परिणाम मान रहे हैं किन्तु लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर सम्पूर्ण भू-गर्भीय समय मापक्रम पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक चक्र इस पृथ्वी पर मानव के अवतरण के पूर्व से ही अनवरत चलता आ रहा है। मानव विज्ञान के अनुसार मानव का पृथ्वी पर उद्भव पाषाण काल के दौरान लगभग 25 लाख वर्ष पूर्वमानवी पूर्वज के रूप में हुआ था एवं लगभग 20,000 वर्ष पूर्व ही मानव दुनिया के विभिन्न भागों में पहुँच पाया था। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि आदि मानव लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में पैदा हुआ। जबकि विश्व की पहली मानव सभ्यता के अवशेष दक्षिण इराक के सुमेर नामक स्थान पर ईसा से 4000-3000 वर्ष पूर्व के चिन्हित किये गये हैं।

विश्व के वैज्ञानिक व चिन्तक मानते हैं कि इंसान ने प्रकृति में अधिकांश हस्तक्षेप वर्ष 1760-1840 की औद्योगिक क्रान्ति के दौरान उत्पन्न प्रदूषण व अवैज्ञानिक कार्यकलापों द्वारा किया है इस सर्वाधिक हस्तक्षेप की अवधि का इतिहास भी वर्तमान से मात्र 254 वर्ष पुराना ही है। वैज्ञानिक परीक्षणों से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन का इतिहास मानव सभ्यता से कई गुना पुराना है तो फिर क्या मानवीय कार्यकलापों को जलवायु परिवर्तन हेतु जिम्मेदार माना जा सकता है? बल्कि यह कहा जा सकता है कि भूगर्भीय मापक्रम के हिसाब से प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप की अवधि नगण्य है। आग के दहकते गोले से लेकर सामान्य जीव-जन्तुओं हेतु अनुकूल जलवायु परिवर्तन तक का सफर भी पृथ्वी ने बिना किसी इंसानी क्रियाकलापों के हस्तक्षेप से ही पूरा किया है तो आज जलवायु परिवर्तन का स्थानीय, आंचलिक एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इतना हाय-तौबा क्यों मचा है? क्या कुछ वैश्विक संस्थायें जलवायु परिवर्तन हेतु तथा कथित जिम्मेदार क्रियाकलापों पर प्रतिबन्ध घोषित कर विकासशील देशों के विकास का पहिया मन्द करना चाहते हैं ?

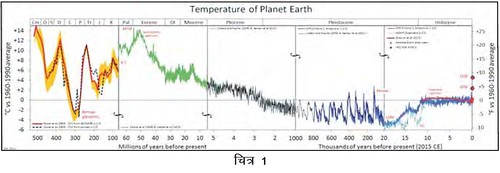

चित्र -1 से भी स्पष्ट है कि भू-गर्भीय समय क्रम के विभिन्न काल खण्डों जैसे इयोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन एवं वर्तमान हैलोसीन तक (जिनका समय अन्तराल अरबों-करोड़ों-लाखों वर्ष से लेकर हजार वर्षों व वर्तमान समय के वर्ष 1960-1990 तक है) जलवायु के मुख्य कारक तापमान में हमेशा परिवर्तन हुआ है। “वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिवादित मिलानकोविच चक्र’’ भी यही सिद्ध करता है कि पृथ्वी पर कई बार जलवायु परिवर्तन चरमसीमा पर पहुँचा है जिससे सम्पूर्ण पृथ्वी कई बार बर्फ के गोले के रूप में तब्दील हो गई थी। कितनी बड़ी प्राकृतिक शक्तियां हैं जिसने पृथ्वी आग का गोला, बर्फ का गोला व पुनः जीवजन्तुओं के अनुकूल तापमान वाला पिण्ड बन गई थी जिसमें इंसानी दखलंदाजी की कोई भूमिका नहीं है। जहाँ तक वर्तमान में मानवीय क्रियाकलापों से उत्सर्जित गैसों द्वारा तापमान बढ़ाने का प्रश्न है तो शायद प्राकृतिक घटनाओं जैसे जंगल आग, भूकम्प व ज्वालामुखी सहित समुद्रतल, वन, कृषि क्षेत्र एवं प्रकृति में अन्य कार्बनिक-अकार्बनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस एवं अन्य हानिकारक गैसों के मुकाबले में मानवजन्य उत्पादन नगण्य होगा। उदाहरणार्थ केवल ज्वालामुखी को ही लें। पृथ्वी के जीवन काल में लाखों ज्वालामुखी फूटे होंगे। पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास में लगभग 1500 ज्वालामुखी धरती पर सक्रिय हैं।

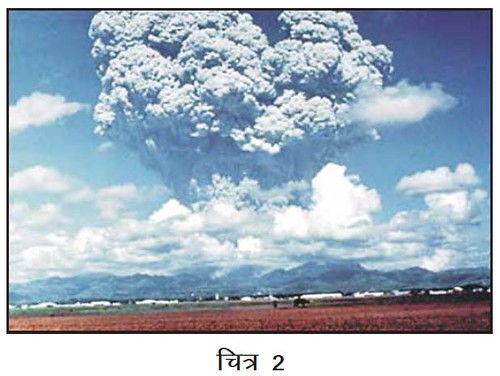

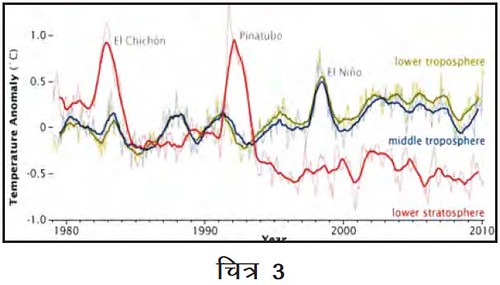

चित्र -1 से भी स्पष्ट है कि भू-गर्भीय समय क्रम के विभिन्न काल खण्डों जैसे इयोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन एवं वर्तमान हैलोसीन तक (जिनका समय अन्तराल अरबों-करोड़ों-लाखों वर्ष से लेकर हजार वर्षों व वर्तमान समय के वर्ष 1960-1990 तक है) जलवायु के मुख्य कारक तापमान में हमेशा परिवर्तन हुआ है। “वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिवादित मिलानकोविच चक्र’’ भी यही सिद्ध करता है कि पृथ्वी पर कई बार जलवायु परिवर्तन चरमसीमा पर पहुँचा है जिससे सम्पूर्ण पृथ्वी कई बार बर्फ के गोले के रूप में तब्दील हो गई थी। कितनी बड़ी प्राकृतिक शक्तियां हैं जिसने पृथ्वी आग का गोला, बर्फ का गोला व पुनः जीवजन्तुओं के अनुकूल तापमान वाला पिण्ड बन गई थी जिसमें इंसानी दखलंदाजी की कोई भूमिका नहीं है। जहाँ तक वर्तमान में मानवीय क्रियाकलापों से उत्सर्जित गैसों द्वारा तापमान बढ़ाने का प्रश्न है तो शायद प्राकृतिक घटनाओं जैसे जंगल आग, भूकम्प व ज्वालामुखी सहित समुद्रतल, वन, कृषि क्षेत्र एवं प्रकृति में अन्य कार्बनिक-अकार्बनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस एवं अन्य हानिकारक गैसों के मुकाबले में मानवजन्य उत्पादन नगण्य होगा। उदाहरणार्थ केवल ज्वालामुखी को ही लें। पृथ्वी के जीवन काल में लाखों ज्वालामुखी फूटे होंगे। पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास में लगभग 1500 ज्वालामुखी धरती पर सक्रिय हैं।जबकि पृथ्वी के 71% जलीय भू-भाग में भी असंख्य ज्वालामुखी फटते। वर्तमान के प्रमाणिक इतिहास में लगभग 600 ज्वालामुखी सक्रिय माने जाते हैं जिनमें से 50-70 आज भी सक्रिय हैं। यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर 20 ज्वालामुखी हर समय लाखों टन गैस, लावा, राख आदि का उत्सर्जन करते ही रहते हैं जोकि विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। फिलीपीन्स देश में वर्ष 1991 में माउन्ट पीनाट्यूबो ज्वालामुखी (चित्र-2) विस्फोट ने लाखों टन गैस का उत्सर्जन कर वातावरण के तापमान को काफी कम कर दिया था। चित्र-3 में पीनाट्यूबो व एलचिकोन नामक ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित गैसों के प्रभाव से वर्ष 1979-2010 के दौरान तापमान में आये बदलाव को प्रस्तुत किया गया है एवं साथ में एलनीनो का प्रभाव भी दृष्टिगोचर है। इसी प्रकार वर्ष 1815 में जावा के टामबोरा व वर्ष 1883 में इन्डोनेशिया के क्राकेटाऊ ज्वालामुखी द्वारा इतनी गैसों का उत्सर्जन हुआ कि पृथ्वी की सतह का तापमान तीन वर्षों तक 1.3 डिग्री सेन्टीग्रेड कम हो गया। वर्ष 1783-1784 में आइसलैण्ड के लाखी ज्वालामुखी से निकले गैस व राख से सम्पूर्ण यूरोप व उत्तरी अमेरिका का तापमान 3 वर्षों के लिये 1 डिग्री सेन्टीग्रेड कम हो गया था।

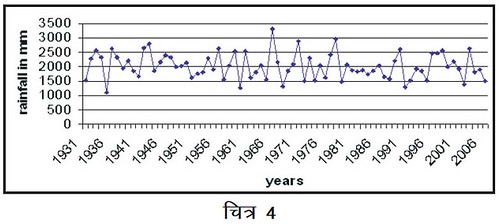

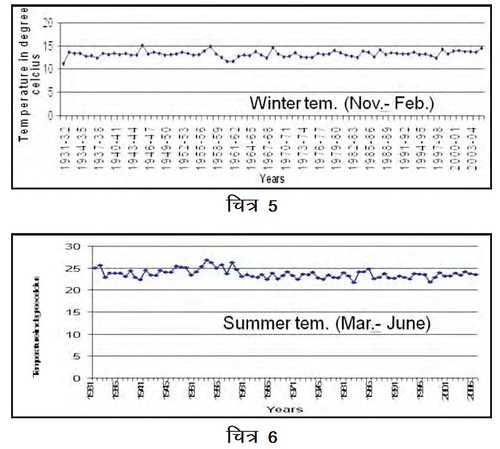

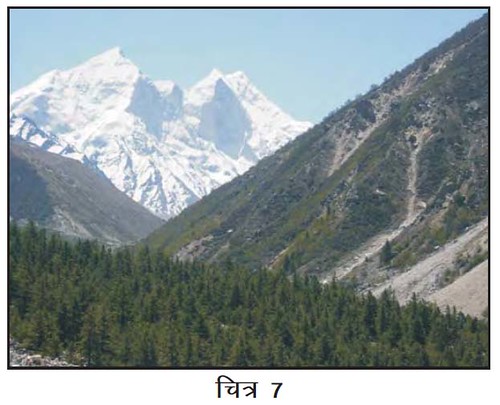

वैश्विक स्तर को छोड़कर यदि स्थानीय स्तर पर भी जलवायु कारकों का अध्ययन किया जाए तो लघु समय में भी विभिन्नता पाई गई है। चित्र 4 में उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के देहरादून स्थान के आकड़ों से स्पष्ट है कि 75 वर्षों (1931-2006) के दौरान वर्षा में भी विभिन्नता पाई गई है जोकि वैश्विक स्तर पर तापमान परिवर्तन का मानसून की तीव्रता पर प्रभाव का प्रतिफल है। इसी स्थान के शीतकालीन व ग्रीष्म कालीन तापमान के आंकड़ें भी चित्र 5 व 6 में प्रदर्शित कर दिये गये हैं जोकि वर्षा के आकड़ों की तरह वैश्विक स्तर पर तापमान में विभिन्नता इंगित कर रहे हैं। दुरूह एवं विषम भौगोलिक परिस्थतियों वाले क्षेत्र हिमालय में जहाँ मानवीय हस्तक्षेप नगण्य है फिर भी प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेश्यिर पिघल रहे हैं एवं वृक्ष रेखा अधिक ऊँचाई की तरफ बढ़ रही है। चित्र 7 में गंगोत्री ग्लेश्यिर एवं इस घाटी में वृक्ष रेखा की स्थिति प्रदर्शित की गई है।

वैश्विक स्तर को छोड़कर यदि स्थानीय स्तर पर भी जलवायु कारकों का अध्ययन किया जाए तो लघु समय में भी विभिन्नता पाई गई है। चित्र 4 में उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के देहरादून स्थान के आकड़ों से स्पष्ट है कि 75 वर्षों (1931-2006) के दौरान वर्षा में भी विभिन्नता पाई गई है जोकि वैश्विक स्तर पर तापमान परिवर्तन का मानसून की तीव्रता पर प्रभाव का प्रतिफल है। इसी स्थान के शीतकालीन व ग्रीष्म कालीन तापमान के आंकड़ें भी चित्र 5 व 6 में प्रदर्शित कर दिये गये हैं जोकि वर्षा के आकड़ों की तरह वैश्विक स्तर पर तापमान में विभिन्नता इंगित कर रहे हैं। दुरूह एवं विषम भौगोलिक परिस्थतियों वाले क्षेत्र हिमालय में जहाँ मानवीय हस्तक्षेप नगण्य है फिर भी प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेश्यिर पिघल रहे हैं एवं वृक्ष रेखा अधिक ऊँचाई की तरफ बढ़ रही है। चित्र 7 में गंगोत्री ग्लेश्यिर एवं इस घाटी में वृक्ष रेखा की स्थिति प्रदर्शित की गई है। विश्व के सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष रेखा के बढ़ने एवं धरती पर वनीकरण से वातावरण में अधिकाधिक कार्बन डाइआक्साइड का विघटन होकर ऑक्सीजन का उत्पादन व कार्बन पेड़-पौधे के रूप में संग्रहीत होता है। तथाकथित वैश्विक तापमान वृद्धि की धारणा को हिमालय परिस्थिति तंत्र आज भी स्वीकार नहीं करता। हिमालय क्षेत्र के ग्लेश्यिर व नदियां भी एक समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। एक ओर 75% ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, किन्तु 8 प्रतिशत फैल रहे हैं तथा 17% ग्लेशियर स्थिर हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ नदियों में जल उत्सर्जन बढ़ रहा है तथा कुछ में घट रहा है। जलवायु कारक जैसे तापमान व वर्षा आदि भी लघु एवं दीर्घकालिक रूप से तापमान वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं।

उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण मानवीय गतिविधियां नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति एवं उसके कारक हैं जिनका वर्णन निम्नवत है। मूल रूप से प्राकृतिक कारकों जैसे तापमान, वर्षा, आद्रता, सूर्य प्रकाश, हवा आदि में लम्बे समय के लिये बदलाव जलवायु परिवर्तन माना जाता है। उक्त कारक पृथ्वी के बाह्य कारकों जैसे सूर्य ऊष्मा, अन्य ग्रहों से ज्यामिति, वातावरण में उपस्थित ठोस-गैस-तरल पदार्थ कण आदि के साथ साथ पृथ्वी के अपने आन्तरिक कारकों से संयुक्त रूप से प्रभावित होते हैं। पृथ्वी के आन्तरिक जलवायु कारकों में प्रमुख रूप से ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, महाद्वीपीय स्थिति बदलाव, वातावरण – जल -धरती में ऊष्मा का आदान-प्रदान, वातावरणीय रसायन व परवर्तकता आदि शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों में से समुद्रतल बढ़ना, ध्रुवीय बर्फ-ग्लेश्यिर एवं परमाफ्रस्ट का पिघलना, वातावरण-समुद्री सतह में के तापमान वृद्धि, अतिवृष्टि अनावृष्टि, परिस्थतिकीय असन्तुलन, एवं समुद्री तूफान में वृद्धि, आदि माने जाते हैं।

उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण मानवीय गतिविधियां नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति एवं उसके कारक हैं जिनका वर्णन निम्नवत है। मूल रूप से प्राकृतिक कारकों जैसे तापमान, वर्षा, आद्रता, सूर्य प्रकाश, हवा आदि में लम्बे समय के लिये बदलाव जलवायु परिवर्तन माना जाता है। उक्त कारक पृथ्वी के बाह्य कारकों जैसे सूर्य ऊष्मा, अन्य ग्रहों से ज्यामिति, वातावरण में उपस्थित ठोस-गैस-तरल पदार्थ कण आदि के साथ साथ पृथ्वी के अपने आन्तरिक कारकों से संयुक्त रूप से प्रभावित होते हैं। पृथ्वी के आन्तरिक जलवायु कारकों में प्रमुख रूप से ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, महाद्वीपीय स्थिति बदलाव, वातावरण – जल -धरती में ऊष्मा का आदान-प्रदान, वातावरणीय रसायन व परवर्तकता आदि शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों में से समुद्रतल बढ़ना, ध्रुवीय बर्फ-ग्लेश्यिर एवं परमाफ्रस्ट का पिघलना, वातावरण-समुद्री सतह में के तापमान वृद्धि, अतिवृष्टि अनावृष्टि, परिस्थतिकीय असन्तुलन, एवं समुद्री तूफान में वृद्धि, आदि माने जाते हैं। यद्यपि मौसम परिवर्तन एक प्रकृति जन्य सतत प्रक्रिया है जिसको प्रकृति का नियम भी कहते हैं। फिर भी प्रकृति के साथ पर्यावरण सम्भवतः कार्यकलापों द्वारा सतत विकास के साथ-साथ पारिस्थितिकी को भी संरक्षित रखा जा सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का कथन ‘‘इस पृथ्वी पर इंसान की आवश्यकता पूर्ति के लिये तो सब कुछ है किन्तु लालच के लिये कुछ नहीं है’’ सार्वभौमिक एवं समसामयिक सिद्ध होता है।

यद्यपि मौसम परिवर्तन एक प्रकृति जन्य सतत प्रक्रिया है जिसको प्रकृति का नियम भी कहते हैं। फिर भी प्रकृति के साथ पर्यावरण सम्भवतः कार्यकलापों द्वारा सतत विकास के साथ-साथ पारिस्थितिकी को भी संरक्षित रखा जा सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का कथन ‘‘इस पृथ्वी पर इंसान की आवश्यकता पूर्ति के लिये तो सब कुछ है किन्तु लालच के लिये कुछ नहीं है’’ सार्वभौमिक एवं समसामयिक सिद्ध होता है।(नोट : प्रस्तुत आलेख स्वयं के अनुभव, क्षेत्र सर्वेक्षण व विभिन्न प्रकाशित शोध कार्यों व तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है।)

सम्पर्क

पी.एस. नेगी

वा. हि. भूवि. सं., देहरादून