Source

डाउन टू अर्थ, 1-15, मई 2016

सूखे से पीड़ित राज्यों के कुछ गाँव आपको यह दिखा सकते हैं कि भारत को कैसे सूखा रहित बनाया जाए और किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए

फरवरी 28, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक साहस-पूर्ण प्रतिज्ञा की थी जो इस प्रकार हैः “मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सपना सच होगा। मेरा सपना आपका सपना है। मेरा सपना आपके सपने के साथ है। मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है कि 2022 तक जब हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब तक किसानों की आय दोगुनी हो जानी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम इस बारे में एक शपथ ले सकते हैं; राज्य, किसान और हम सब?” पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी के गरीबी हटाओ के नारे के कई वर्षों बाद मोदी द्वारा किसानों के समस्याओं को हल करने के निर्णायक लक्ष्य तय किये जाने से किसानों में आशा की कोंपलें फूटी हैं। हाल के सूखे के संदर्भ में कई लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव समझते हैं।

फरवरी 28, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक साहस-पूर्ण प्रतिज्ञा की थी जो इस प्रकार हैः “मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सपना सच होगा। मेरा सपना आपका सपना है। मेरा सपना आपके सपने के साथ है। मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है कि 2022 तक जब हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब तक किसानों की आय दोगुनी हो जानी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम इस बारे में एक शपथ ले सकते हैं; राज्य, किसान और हम सब?” पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी के गरीबी हटाओ के नारे के कई वर्षों बाद मोदी द्वारा किसानों के समस्याओं को हल करने के निर्णायक लक्ष्य तय किये जाने से किसानों में आशा की कोंपलें फूटी हैं। हाल के सूखे के संदर्भ में कई लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव समझते हैं। इसे प्राप्त करने के तरीकों और साधनों के ऊपर शैक्षिक संस्थानों में जोरदार बहस छिड़ी है। इस बीच डाउन टू अर्थ के संवाददाताओं ने पाया कि कई गाँवों के लोगों ने सूखे से पार पा लिया और इस भयावह जल संकट में चैन से जी रहे हैं। भारत के सबसे अधिक सूखा पीड़ित क्षेत्रों में स्थित ये गाँव कठिन स्थानों में सुंदर उदाहरण स्वरूप हैं। इन क्षेत्रों में मानसून के प्रदर्शन से अधिक अंतर नहीं पड़ता। दो दशक पहले इन गांवों के लोग निराश थे लेकिन इन दो दशकों में प्रकृति से ताल मेल बिठा लिया और उन्होंने आर्थिक चमत्कारों का इतिहास लिखा है। एक तरह से इन गाँवों ने प्रधानमंत्री के सामने सपना देखा था और इससे प्रदर्शित होता है कि इन्होंने किस तरह से उस सपने को सच किया।

लखपतियों का गाँव

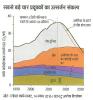

सूखे से पीड़ित मराठवाड़ा के जालना जनपद स्थित कड़वांची गाँव के निवासी सूखे या अगले मानसून के बारे में बहुत कम चिंतित रहते हैं। वास्तव में वे पिछले 20 वर्षों में किसी सूखे से परेशान नहीं हुए। वर्ष 2012 में पड़े भयावह सूखे के दौरान भी इनके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई। इन गाँवों के निवासियों से अगर कोई बातचीत करता है तो बातचीत कृषि के विस्तार के बारे में होती है और यह अकारण नहीं है कि पिछले 20 वर्षों में इनके निवासियों की आय में 700 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। कड़वांची, मराठवाड़ा में भूजल के पुनर्जन्म ने किसानों को तालाब निर्माण एवं बागवानी में सक्षम किया। यहाँ के किसान अब राष्ट्रीय औसत से चार गुणा अधिक आय करते हैं।

कड़वांची एक चमकता हुआ उदाहरण है कि किस तरह से एक सुनियोजित सरकारी कार्यक्रम सूखे से लड़ने में सहायता कर सकता है और किसानों की आय में वृद्धि कर सकता है। वर्ष 1996 में इस गाँव में जब जलसंचयन परियोजना का शिलान्यास किया गया तब से सूखे से प्रभावित होने की संभावना में गिरावट आती गयी। गाँव के 100 प्रतिशत किसानों ने सूखे की अवधि में फसल के पूरी तरह से बर्बाद हो जाने की सूचना दी थी जिसका आँकड़ा वर्ष 2013 में 23 प्रतिशत पर आ गया था। सभी किसानों ने जल और मृदा को संरक्षित किया और खेतों में तालाब बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपज की उस शैली पर ध्यानपूर्वक विचार किया जो उस जनपद के औसतन 730 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा के अनुकूल था।

राष्ट्रीय जलसंचयन कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजना को 1996-97 और 2001-02 के मध्य में 1.2 करोड़ रुपये के आर्थिक सहायता से उस गाँव में लागू किया गया। 28 वर्षीय किसान विष्णु बापूराव की वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है। बापूराव ने कहा, “हमने अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्य पर अधिक नहीं सोचा। उन्होंने बाँध और खाइयों का निर्माण किया और गाँव के वनभूमि के एक भाग में पेड़ों को यह दिखाने के लिये लगाया कि ये तरीके किस तरह से सूखे से लड़ने में कारगर हैं। इन उपायों ने पानी के बहाव को धीमा कर दिया, पानी के रिसाव को बढ़ा दिया और भूजल को पुनर्जीवित कर दिया। इन कदमों का प्रभाव आस-पास के क्षेत्रों में भी पड़ा। दो वर्षों के अन्दर आस-पास के क्षेत्रों के कुँओं में पानी भरना आरम्भ हो गया और मिट्टी में नमी आ गई। इसके कारण हमें इन तकनीकों को समझने के लिये विवश होना पड़ा।” इस परियोजना ने गाँव के कुल जोत क्षेत्र को 1996 में 1,365.95 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2001 में 1,517 हेक्टेयर करने में सहायता प्रदान की।

पानी की किल्लत समाप्त होने के बाद ही किसानों ने चावल और गेहूँ के अतिरिक्त,अंगूर उगाना भी शुरू कर दिया। इसके लिये ड्रिप सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। किसानों ने खेतों में तालाबों का निर्माण किया। ये छोटे तालाब थे जिसे किसानों ने बैंकों से ऋण लेकर स्वयं खोदा था। ये तालाब वर्षाजल को संचित करते थे और पूरे वर्ष इससे पानी उपलब्ध होता था। 2015 में इस गाँव में 357 तालाब थे। अंगूर की खेती और तालाब निर्माण के लिये किसानों ने जालना के किसान विज्ञान केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसने परियोजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण भी किया।

अंगूर की खेती ने किसानों की आय को बढ़ा दिया। वर्ष 2012 में केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि शोध संस्थान (क्रीडा) द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार गाँव के किसानों की औसत आय वर्ष 1996 में 40,000 रुपये से बढ़कर 3.21 लाख रुपये हो गई जो 700 प्रतिशत अधिक है। दिसम्बर 2014 में नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार देशभर में किसानों की औसत आय 72,000 रुपये के आस-पास थी। कड़वांची में किसान राष्ट्रीय औसत से चार गुणा अधिक आय करते हैं।

आय में हुई वृद्धि ने किसानों के ऋण लेने की क्षमता को बढ़ा दिया। परियोजना का नेतृत्व करने वाले केवीके के कृषि विज्ञानी पंडित वासरे कहते हैं “हमारे अध्ययन ने दिखाया कि असंस्थागत धन उधारी 7.5 प्रतिशत कम हो गई और संस्थागत उधारी में 87 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई। गाँव के लगभग सभी परिवारों में अब एक लखपति विद्यमान है। कड़वांची परियोजना सफल हुआ क्योंकि समुदाय ने कार्यक्रमों को अपनाया। यही कारण है कि कार्यक्रम के 15 वर्षों के बाद भी ढाँचे सुरक्षित हैं।” एक उदाहरण तो लातूर में ही है जो सूखे का पर्याय बनकर उभरा है। लातूर के किसान संदीपन बढ़गिरे अपनी उपज को मापने में व्यस्त हैं। जनपद में कई ऐसे किसान है जो फसलों को बचाने के लिये बोरवेल खोद रहे हैं और स्थायी रूप से ऋण के जाल में फँस रहे हैं लेकिन इन सबके बीच संदीपन बढ़गिरे गर्व से कहते हैं, “मेरी कृषिभूमि में कोई बोरवेल नहीं है और मैं बिल्कुल भी गन्ना नहीं उगाता हूँ।”

वे एक जैविक खेती करने वाले किसान हैं और बहु-फसली खेती में विश्वास करते हैं जो फसल सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक पारम्परिक तरीका है। वर्ष 1988 में 35 वर्ष की आयु में उन्होंने 5 हेक्टेयर की अपनी कृषि भूमि में अपने पिता को मदद पहुँचाने का फैसला किया। उस समय लातूर में जैविक खेती पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी और लगभग सभी किसान रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर हुआ करते थे। 1988 से 1993 तक बढ़गिरे ने रासायनिक खेती की और उन्होंने अनुभव किया कि उनके फसल का उत्पादन नीचे गिर रहा था जबकि कीटनाशक की लागत ऊपर जा रही थी।

वर्ष 1993 में उन्होंने एक स्थानीय मराठी पत्रिका में जैविक कृषि पर प्रकाशित एक लेख पढ़ा जिसने उन्हें सोचने के लिये विवश कर दिया। बढ़गिरे ने जैविक खेती पर और अधिक सूचना एकत्रित करके एवं पुणे में कुछ किसानों द्वारा आयोजित एक सभा में भाग लेने के बाद अपनी भूमि पर जैविक खेती करने का निर्णय लिया। चूँकि सूचना सीमित थी इसलिए वर्ष 1993 और वर्ष 2000 के बीच की अवधि में उन्होंने वर्षा पर आधारित कृषि और जैविक खेती पर प्रयोग करने में समय बिताया। इससे उनको आर्थिक क्षति उठानी पड़ी मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वर्ष 2000 के बाद परिस्थितियाँ बदलने लगीं जब मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि हुई और तब से बढ़गिरे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

वर्ष 1993 में उन्होंने एक स्थानीय मराठी पत्रिका में जैविक कृषि पर प्रकाशित एक लेख पढ़ा जिसने उन्हें सोचने के लिये विवश कर दिया। बढ़गिरे ने जैविक खेती पर और अधिक सूचना एकत्रित करके एवं पुणे में कुछ किसानों द्वारा आयोजित एक सभा में भाग लेने के बाद अपनी भूमि पर जैविक खेती करने का निर्णय लिया। चूँकि सूचना सीमित थी इसलिए वर्ष 1993 और वर्ष 2000 के बीच की अवधि में उन्होंने वर्षा पर आधारित कृषि और जैविक खेती पर प्रयोग करने में समय बिताया। इससे उनको आर्थिक क्षति उठानी पड़ी मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वर्ष 2000 के बाद परिस्थितियाँ बदलने लगीं जब मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि हुई और तब से बढ़गिरे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।संदीपन बढ़गिरे लातूर के एक गर्वित जैविक किसान हैं। उनको किसी बोरवेल की आवश्यकता नहीं है और उनकी प्रति हेक्टेयर उपज उन किसानों की तुलना में अधिक है जो रसायनों एवं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं।

बढ़गिरे दावा करते हैं, “मैं अपनी कृषिभूमि को स्वस्थ रखने के लिये अन्तर-उपज (इन्टर क्रॉपिंग) और फसल चक्र परिवर्तन (क्रॉप रोटेशन) पद्धति को अपनाता हूँ। तीन एकड़ में (1 एकड़ 0.4 हेक्टेयर के बराबर) मैं तूर (पीजन पी), तीन एकड़ में ज्वार (सॉरघम), तीन एकड़ में मूंग और दो से तीन एकड़ में सोयाबीन उगाता हूँ। रासायनिक खेती करने वाले किसानों ने अपनी फसल के उत्पादन में तेज गिरावट देखी है जबकि मेरी उपज अब भी ऊँची है।” वे अपने कृषि-भूमि के लिये खाद बनाने हेतु गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं और गाय के मूत्र का प्रयोग करके अपनी फसलों के लिये औषधि तैयार करते हैं।

इस वर्ष सूखे के कारण लातूर के कई किसान अपनी फसलों से हाथ धो बैठे या उन्होंने कोई खरीफ या रबी की फसल नहीं उगाई। “एक पड़ोसी किसान को अपनी 1 एकड़ की भूमि से कोई ज्वार नहीं प्राप्त हुआ लेकिन सूखे के बाद भी मुझे अपने 1 एकड़ से 5 कुंतल (1 कुंतल 100 किलो के बराबर होता है) ज्वार प्राप्त हुआ। रासायनिक खेती से 1 एकड़ में 1 कुंतल चने की पैदावार के विपरीत मेरा उत्पादन इससे कम से कम दोगुना हुआ है।” उनकी कृषिभूमि पर इमली और बबूल के कई पेड़ भी लगे हुए हैं जो अर्द्ध-शुष्क मराठवाड़ा के लिये उपयुक्त है।

दूरगामी परिणाम

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुछ गाँव लगातार सूखे की स्थिति को मात दे रहे हैं। 6 वर्ष पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद स्थित मझौत गाँव का 36 वर्षीय किसान हाल्दिन पटेल पाँच सदस्यों वाले अपने परिवार का पेट लगभग 10,000 रुपये की वार्षिक आय से पालने के लिये संघर्ष कर रहा था। उसे दिल्ली और जम्मू में छोटे-मोटे काम भी करने पड़े और किराये पर लेने वाले एवं साझे पर खेती करने वाले को खेत का एक भाग पट्टे पर देना पड़ा। अपनी 1 हेक्टेयर की भूमि पर उसे पूरी लागत के आधे से अधिक मूल्य का रासायनिक उर्वरक खर्च करना पड़ता था।

परिस्थितियाँ तब बदल गईं जब किसानों को गाय का गोबर, गौ-मूत्र, नीम के पत्ते, पानी और चने के आटे का उपयोग करते हुए जैविक उर्वरक बनाने के लिये प्रशिक्षित किया गया। मार्च 2011 में रोम में स्थित एनजीओ कैरिटास द्वारा अनुदानित परामर्शदात्री समूह हरित प्रयास ने छोटे और निर्बल किसानों को उर्वरक बनाने के लिये प्रशिक्षित करना शुरू किया।

हाल्दिन ने बताया, “मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रशिक्षण के बाद 250 परिवारों के गाँव में अपना स्वयं का उर्वरक तैयार करने का साहस किया।” यद्यपि सामाजिक दबाव ने उसे अपने उर्वरक को अपने खेत के एक कोने में फेंकने के लिये विवश किया लेकिन एक महीने के कुछ ही समय बाद सभी ने उसके परिणाम को देखा। न केवल अदरक के पौधे अपने समय से पहले ही परिपक्व हो गये बल्कि वे गुणवत्ता में कहीं अधिक बेहतर थे।

आज हाल्दिन के पैदावार की लागत 5,000 रुपये से कम हो गई है और उसकी आय कृषि के साथ पशुपालन को जोड़ने के बाद 30,000 रुपये से अधिक हो गई है। हाल्दिन के उदाहरण का अनुसरण करते हुए कई छोटे किसानों ने मझोट में जैविक खेती का विकल्प स्वीकार किया और अपनी आय में वृद्धि की। पटेल जैसे कई अन्य लोगों ने जैविक खेती करना शुरू कर दिया जिससे कस्बों की ओर पलायन भी बंद हो गया।

निकटवर्ती गाँवों में भी इसका प्रभाव देखा गया। मझौट से 13 किमी. दूर स्थित एक जनजातीय गाँव में कृषि घाटे का धंधा हो गया था। किसानों को झाँसी और आस-पास के कस्बों में जाकर मजदूरी करनी पड़ी। तीन वर्ष पहले तक गाँव उजड़ा दिखाई देता था। हाल्दिन ने कैरिटास टीम के साथ घूम-घूमकर जैविक खेती के बारे में किसानों को जागरूक करने का निर्णय लिया। मनमोहन मांझी जैसे कई लोग अन्य स्थानों पर पलायन करने से रुक गए क्योंकि उन्होंने छतरपुर जनपद के करौंदिया गाँव में जैविक खेती शुरू कर दी थी। 2 हेक्टेयर भूमि के मालिक 42 वर्षीय मांझी कहते हैं, “अब सभी अपने पशुओं को पालते हैं और अपना उर्वरक स्वयं तैयार करते हैं।”

जैविक खेती के अपने फायदे हैं लेकिन चारे की कमी, सिकुड़ती भूमि और चरागाह की कमी आदि वजहें छोटे किसानों को अपना उर्वरक तैयार करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।

कई लोग जैविक खेती को पूरी तरह से अपना नहीं पाते क्योंकि इसमें समय और अधिक श्रम की जरूरत होती है। बड़े भूस्वामी या अन्य स्रोतों से आय करने वालों के लिए यह असुविधाजनक है। आधे हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और बबलू प्रजापति जैसे निर्बल किसानों के लिये जैविक खेती बड़ा अंतर लाती है। जैविक खेती ने प्रजापति को हर साल 5,000 से 7,000 रुपये तक की बचत करने में सक्षम बनाया जिसे वह अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है।

कैरिटास के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक विनोद पांडे ने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। वे कहते हैं, “100 ऐसे सटे हुए गाँव हैं जहाँ पर हमने हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन हमारे प्रयासों से वे फिर भी प्रभावित थे।” छतरपुर जनपद के भासौर, सिलोन, कावर, सालिया, डोंगारिया, अम्रोनिया, लाहर, मजगोवाँ, कोटा, टपारा और धर्मापारा जैसे पंचायतों में इस दिशा में पहल जोर पकड़ रही है।

कैरिटास के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक विनोद पांडे ने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। वे कहते हैं, “100 ऐसे सटे हुए गाँव हैं जहाँ पर हमने हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन हमारे प्रयासों से वे फिर भी प्रभावित थे।” छतरपुर जनपद के भासौर, सिलोन, कावर, सालिया, डोंगारिया, अम्रोनिया, लाहर, मजगोवाँ, कोटा, टपारा और धर्मापारा जैसे पंचायतों में इस दिशा में पहल जोर पकड़ रही है।जलवाही स्तर की पुनः पूर्ति

58 वर्षीय एच. के. आनंदप्पा ने पिछले दो दशकों में कर्नाटक के नायकनहल्ली गाँव में अपने 2 हेक्टेयर खेत में 11 से अधिक बोरवेल लगाए। जब भी वे चलाए जाते तो कुछ साल बाद सूख जाते या शुरूआत से ही पानी निकालने में नाकाम हो जाते। थक-हारकर उसने आत्महत्या करने की सोची। उसने कहा, “2008 में मैं भारी कर्ज में डूबा था।”

2012 में मल्लेशप्पा नामक किसान से उनकी मुलाकात ने उनके दिन बदल दिए। आनंदप्पा ने जाना कि पानी निकालने के अलावा बोरवेल भूमिगत जलवाही स्तर की पुनः पूर्ति में मदद कर सकते हैं। मल्लेशप्पा ने खेती-बाड़ी से सम्बन्धित एक कार्यशाला में चित्रदुर्ग निवासी हाइड्रोजियोलॉजी सलाहकार देवराज रेड्डी से इसके बारे में जानने के बाद स्वयं इस तकनीक को हुलसेकट्टे गाँव के अपने खेत में आजमाया।

आनंदप्पा ने 2012 में अपना 12वाँ बोरवेल खोदा और पास के एक मौसमी नहर से जमीन में पानी पंप करने के लिये उसका इस्तेमाल किया। इससे उनकी समस्या हल हो गई। पुनर्भरण पानी के स्तर के साथ वे अब साल भर पानी निकाल सकते हैं।

रेड्डी कहते हैं, “जमीन में एक बोर के माध्यम से जलवाही स्तर को सतह के पानी की ओर निर्देशित करने की सोच है। हालाँकि यह तंत्र सरल है लेकिन सफलतापूर्वक बोर के पुनर्भरण के लिये सही जगह खोजना मुश्किल काम है। उदाहरण के लिये कृषि प्रयोजनों के लिये जलग्रहण क्षेत्र एक हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए।” रेड्डी ने इस विधि के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिये पिछले दो दशकों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया। उनके ग्राहकों में राज्य सरकारें लाभेतर संगठन और व्यक्तिगत किसान शामिल हैं।

इस तकनीक ने आनंदप्पा को अपनी आय आठ गुणा बढ़ाने में मदद की। बोर पुनर्भरण से पहले नारियल और मूँगफली की खेती से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए अर्जित करते थे जबकि अब उनकी आय 8 लाख रुपए तक बढ़ गई थी। बोरवेल ने उन्हें बड़े क्षेत्र की सिंचाई करने, विविध फसल उगाने और ऋण के भुगतान में मदद की। उनका कहना है, “पहले के 200 की तुलना में अब मैं एकबारगी 2,000 नारियल काटता हूँ।”

यह विधि सामान्यतः कर्नाटक में उपयोगी है जो हाल के दिनों में गंभीर रूप से सूखे से प्रभावित राज्य है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की रिपोर्ट ‘राज्य फोकस दस्तावेज 2014-15’ के अनुसार राजस्थान के बाद कर्नाटक भारत का दूसरा सबसे सूखा प्रभावित राज्य है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल 63.72 प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रवण है। 2015 के दौरान राज्य में 1,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की।

हालाँकि भूजल पुनर्भरण सूखे और जल-दुर्लभ क्षेत्रों में जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता में सुधार कर सकता है लेकिन उसकी संवहनीयता सूखा राहत उपकरण के रूप में उसकी प्रगति को बाधित करती है। रेड्डी आगे कहते हैं, “सवाल यह है कि पुनर्भरण संरचनाओं की लागत कौन वहन करेगा। बुनियादी संरचनाओं का निर्माण 30,000 रुपए में किया जा सकता है, लेकिन यह लागत भी वे लोग वहन नहीं कर सकते, जिन्हें ऐसी संरचनाओं की अत्यंत आवश्यकता है।”

हालाँकि सार्वजनिक पुनर्भरण प्रणालियों के निर्माण के लिये योजनाएं हैं लेकिन व्यक्तिगत किसान के लिये कोई सब्सिडी नहीं है। सरकार द्वारा संचालित कृषि प्रगति ग्रामीण बैंक देश का एकमात्र बैंक है जो पुनर्भरन संरचनाओं के निर्माण के लिये ऋणप्रदान करता है। कृषि प्रगति ग्रामीण बैंक चित्रदुर्ग के प्रबंधक शिवशंकर शेट्टी कहते हैं, “कृषि प्रगति ग्रामीण बैंक खेतों के आकार के आधार पर पुनर्भरण बोर की खुदाई करने और पुनर्भरण संरचनाओं के लिये किसानों को 20,000 रुपए प्रदान करता है। इस ऋण को लेने वाले लगभग 2,000 किसानों में से 75-80 प्रतिशत लोगों ने ऋण लौटाया है जबकि अन्य प्रकार के ऋणों की वसूली दर 40 प्रतिशत है।”

हालाँकि सार्वजनिक पुनर्भरण प्रणालियों के निर्माण के लिये योजनाएं हैं लेकिन व्यक्तिगत किसान के लिये कोई सब्सिडी नहीं है। सरकार द्वारा संचालित कृषि प्रगति ग्रामीण बैंक देश का एकमात्र बैंक है जो पुनर्भरन संरचनाओं के निर्माण के लिये ऋणप्रदान करता है। कृषि प्रगति ग्रामीण बैंक चित्रदुर्ग के प्रबंधक शिवशंकर शेट्टी कहते हैं, “कृषि प्रगति ग्रामीण बैंक खेतों के आकार के आधार पर पुनर्भरण बोर की खुदाई करने और पुनर्भरण संरचनाओं के लिये किसानों को 20,000 रुपए प्रदान करता है। इस ऋण को लेने वाले लगभग 2,000 किसानों में से 75-80 प्रतिशत लोगों ने ऋण लौटाया है जबकि अन्य प्रकार के ऋणों की वसूली दर 40 प्रतिशत है।”छपरिया चारा बैंक

अब हम बात करते हैं भारत के सबसे सूखा प्रभावित राज्य राजस्थान की। खेती के बाद पशुपालन यहाँ जीविका का मुख्य साधन है। ऐसी जगह जहाँ लोगों के इस्तेमाल के लिए पानी की आपूर्ति नियमित नहीं है वहाँ मवेशियों के लिए चारा उगाना विलासिता ही कही जायेगी। छपरिया गाँव में हर परिवार ने प्रति वर्ष दो टन चारे का आश्वासन दिया है। यह सामान्य चरागाह भूमि के कारण संभव है जिसे एक लाभेतर संगठन ने 1999 से 2004 तक लगातार पड़ने वाले पाँच सूखे से निपटने में ग्रामवासियों की मदद के लिये विकसित किया।

उस अवधि के दौरान उदयपुर जिले में आदिवासी गाँव के लगभग 100 परिवारों में सभी को अपने मवेशियों को बेचने या उन्हें चारे की कमी के कारण मरते हुए देखने को मजबूर होना पड़ा। 60 से अधिक परिवार निजी साहूकारों के चंगुल में आ गए थे क्योंकि सरकारी संस्थानों ने उन्हें ऋण लेने योग्य नहीं माना और वे 40 प्रतिशत से भी ज्यादा ब्याज के रूप में भुगतान कर रहे थे।

वर्ष 2003 में उदयपुर स्थित लाभेतर सहयोग संस्थान ने सामान्य चराई भूमि विकसित करने का फैसला किया। मिट्टी का कटाव, सूखा और अधिक दोहण के कारण भूमि गंभीर रूप से निम्नीकृत हो गयी थी। लाभेतर संगठन ने निवासियों से गाँव के 80 हेक्टेयर में से लगभग 52 हेक्टेयर जमीन को उन्हें विकसित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इस 50 हेक्टेयर में छह महीने के लिये किसी को भी अपने मवेशी नहीं चराना था। लाभेतर संगठन ने पानी के प्रवाह की रोकथाम और नमी बनाए रखने के लिये कुंड का निर्माण किया, चारदीवारी बनाई और सुरक्षा के लिये एक गार्ड तैनात किया। बाँस के लगभग 4000 पौधे और सेंचरस सेटिगेरस (धमन) के 30 किलो बीज भी रोपे गए। हरियाली दो चरणों में उगाई गई। पहले चरण में 2003 में 39 हेक्टेयर में वर्ष 2004 में शेष 13 हेक्टेयर में चारा उगाया गया। लगभग 28 हेक्टेयर चराई तथा जानवरों की आवाजाही के लिये साल भर के लिये खुला छोड़ दिया गया।

संस्थान के प्रमुख हीरालाल ने बताया कि चराई भूमि के विकास के लिये कुल 47.5 लाख रुपये खर्च किए गए। उदयपुर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, इंग्लैंड की संस्था वेल्स फॉर इंडिया तथा गाँव के निवासियों ने क्रमशः 45, 39 और 16 प्रतिशत योगदान दिया। ग्रामीणों ने ज्यादातर श्रम के रूप में अपना योगदान दिया।

जैसे ही भूमि उपयोग के लिये तैयार की गई उसे 10 भागों में विभाजित किया गया जिसे बाद में गाँव की 10 बस्तियों द्वारा इस्तेमाल किया गया। जमीन के 10 भागों का बारी-बारी से उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बस्ती लगातार भूमि के उसी टुकड़े से अटक न जाए।

इस पहल के उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। सहयोग संस्थान के अनुसार सामान्य भूमि में उगाई घास से गाँव की आय वर्ष 2003 के 37,500 रुपए से बढ़ कर वर्ष 2008 में 84,000 रुपए हो गई। भूमि में उगाई जाने वाली लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुल एकत्रित लकड़ी को परिवारों के बीच समान रूप से बाँटा गया। वर्ष 2012 और वर्ष 2013 में प्रत्येक परिवार को 650 किलो लकड़ी मिली। चराई के लिये भूमि को विकसित करने के अलावा सहयोग संस्थान ने ग्रामवासियों की मदद के लिये पुराने कुओं का जीर्णोद्धार किया, सिंचाई के लिये नहरों का निर्माण किया, मिट्टी और जल संरक्षण तथा वर्षाजल संचयन के उपाय किये गये। वर्ष 2005 में लाभेतर संगठन ने जमीन के रख-रखाव कार्य से स्वयं को पूरी तरह हटा लिया।

अब ग्रामवासी रख-रखाव के लिये पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

ज्ञात सफलता

विगत 13 वर्षों में अविभाजित आंध्रप्रदेश के सात जिलों में किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वे न केवल सूखे जैसी स्थितियों से बाहर निकले हैं बल्कि वे ऐसी फसलों को उगा रहे हैं जो अधिक पैदावार देती हैं और उच्च आय अर्जन करती हैं।

विगत 13 वर्षों में अविभाजित आंध्रप्रदेश के सात जिलों में किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वे न केवल सूखे जैसी स्थितियों से बाहर निकले हैं बल्कि वे ऐसी फसलों को उगा रहे हैं जो अधिक पैदावार देती हैं और उच्च आय अर्जन करती हैं।2003 में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने सूखा ग्रसित सात जिलों जिनमें से दो अभी तेलंगाना में है, में एक आंध्र प्रदेश किसान प्रबंधित भूजल कार्यक्रम नामक भूजल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया।

खाद्य एवं कृषि संगठन ने किसानों को भूजल प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया और स्थानीय गैर-सरकारी निकायों ने इसको संभव बनाने के लिये उन्हें सक्षम बनाया। साथ ही पानी की उपलब्धता पर निर्भर होकर कौन सी फसल उगानी चाहिए, इसके बारे में फैसला लेने के लिये जानकारी दी। 52 वर्षीय किसान जी वी वेंकटा रेड्डी ने कहा, “पूर्व में, मैं जब भी पानी उपलब्ध होता था खेतों को भरता था, लेकिन प्रशिक्षण ने मुझे समझाया कि कब एवं कैसे सिंचाई करनी है।”

किसानों को वर्षा एवं भूजल के स्तर को मापना सिखाया गया जिनके आधार पर सिंचाई की लागत बचाने के लिये वे अब आमतौर पर दिसम्बर में की जाने वाली बुवाई अक्टूबर में ही कर लेते हैं। प्रशिक्षण से पहले रेड्डी पानी-बहुल्य फसलों धान एवं कपास की खेती करते थे। अभी वह कम पानी का उपभोग करने वाली फसलों की ओर स्थानान्तरित हो गए हैं जो बेहतर उपज एवं उच्च आय को प्राप्त करती है। वे कहते हैं “पहले मैं सात से आठ फसलें उगाता था लेकिन अब वर्षा एवं पानी की उपलब्धता के आधार पर मैं चौदह फसलों तक की खेती कर सकता हूँ।”

जब रेड्डी कपास की खेती करता था तो वह अधिकतम रू. 10,000 प्रति एकड़ अर्जित करता था। वर्तमान में वह मूँगफली की खेती से प्रति एकड़ 20,000 रुपये से 40,000 रुपये कमाता है। पानी की उपलब्धता के आधार पर अपनी आय को बनाए रखने के लिये वह हरा चना, काला चना, बाजरा, दालें एवं सब्जियाँ भी उगाता है।

एक एनजीओ संस्था भारती इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव वी पॉल राजा राव कहते हैं, “परियोजना किसानों को जल बाहुल्य से जल कुशल फसलों की तरफ स्थानान्तरित करने के अलावा विविध फसलों की तरफ प्रोत्साहित करता है।”

परियोजना के तहत किसानों को डेटा संग्रहण, मिट्टी के प्रकार, लिथोलॉजी, सिंचाई प्रणाली एवं जल संरक्षण तकनीकों जैसे टपकन सिंचाई, पलवार एवं कुंड सिंचाई में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के अलावा विभिन्न संरचनाएं जैसे चेक डैम, परकॉलेशन टैंक एवं इंजेक्शन कुँओं का निर्माण भी किया जा रहा है।

ग्रामीणों, पंचायत सदस्यों एवं हाइड्रोलॉजिस्ट की एक समिति इच्छित फसल प्रणाली के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं एवं रकबे पर आधारित पानी की खपत की गणना करते हैं। भूजल कमी या अधिकता के परिणाम को मापते हैं। किसान इस जानकारी का उपयोग करते हैं, फसल जल बजट के नाम से उनकी फसलों के अच्छे परिणाम के लिये गाँवों की दीवारों पर दर्शाते हैं। सीवर के पानी में कमी के मामले में वे पहले से ही बुआई करते हैं एवं विविधीकृत खेती के विकल्प चुनते हैं।

इस कार्यक्रम के अन्य प्रभाव भी देखने को मिले हैं। वर्ष 1990 के दशक के बाद बड़ी संख्या में कुएँ सूख गए या मौसमी बन गए।

इधर, वर्तमान में भूजल के उपयोग में कमी आयी है। परियोजना क्षेत्र में आठ हाइड्रोलॉजिकल इकाइयों पर वर्ष 2010 के विश्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार उच्च जल उपयोग करने वाली फसलों में कमी आई है। येरांवका में वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक उच्च जल उपयोगी क्षेत्र में लगभग 11 प्रतिशत की कमी आई है जबकि कम पानी का उपयोग करने वाली फसलों के तहत आने वाले क्षेत्र उसी अनुपात में बढ़ा है।

सीख

मोदी ने सात सूत्रीय चार्टर के माध्यम से तय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है: सिंचाई पर फोकस; गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना एवं मिट्टी को उपजाऊ बनाना; भण्डारण के लिये वेयरहाउस एवं कोल्ड चेन बनाकर फसल की कटाई के बाद के नुकसान से बचाना; खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कीमत निर्धारित करना; एकल राष्ट्रीय बाजार प्राप्त करना; फसल बीमा कवरेज प्रदान करना; और खेती करने के लिये पोल्ट्री जैसी सहायक गतिविधियों को जोड़ना। वैसे ये पहल नई नहीं हैं। मोदी द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है वो गाँवों में पहले से ही अपनाया जा चुका है। केवल अंतर यह है कि इनको गाँव परिवर्तन और उनके पीछे के सिद्धान्तों के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। मोदी ने आय को बढ़ाने के उपाय बताये लेकिन ग्रामीणों ने स्थानीय योजना औऱ स्थानीय समुदाय की भागीदारी से आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है। जो गाँव स्थानीय संसाधनों के माध्यम से सफलता पूर्वक रोजगार एवं आजीविका सृजित कर रहे हैं, वे समृद्धि के लिये इसी आम रास्ते का पालन कर रहे हैं। इन ग्रामीणों को लगता है कि प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी पहुँच नहीं होने के कारण ही यह गरीबी है।

मोदी ने सात सूत्रीय चार्टर के माध्यम से तय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है: सिंचाई पर फोकस; गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना एवं मिट्टी को उपजाऊ बनाना; भण्डारण के लिये वेयरहाउस एवं कोल्ड चेन बनाकर फसल की कटाई के बाद के नुकसान से बचाना; खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कीमत निर्धारित करना; एकल राष्ट्रीय बाजार प्राप्त करना; फसल बीमा कवरेज प्रदान करना; और खेती करने के लिये पोल्ट्री जैसी सहायक गतिविधियों को जोड़ना। वैसे ये पहल नई नहीं हैं। मोदी द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है वो गाँवों में पहले से ही अपनाया जा चुका है। केवल अंतर यह है कि इनको गाँव परिवर्तन और उनके पीछे के सिद्धान्तों के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। मोदी ने आय को बढ़ाने के उपाय बताये लेकिन ग्रामीणों ने स्थानीय योजना औऱ स्थानीय समुदाय की भागीदारी से आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है। जो गाँव स्थानीय संसाधनों के माध्यम से सफलता पूर्वक रोजगार एवं आजीविका सृजित कर रहे हैं, वे समृद्धि के लिये इसी आम रास्ते का पालन कर रहे हैं। इन ग्रामीणों को लगता है कि प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी पहुँच नहीं होने के कारण ही यह गरीबी है।इसे परिस्थिति जनित गरीबी कहा जा सकता है। अकः उनका प्राथिमक उद्देश्य स्थानीय संसाधन जैसे पारम्परिक टैंक एवं तालाब या आम चराई की जाने वाली भूमि का उपयोग कर लाभ कमाना है। दूसरे स्थान पर सामुदायिक संगठनों को कुशलता से सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी को रखा गया है। इन प्रयासों में प्रमुखतः दो बाधाएं भी हैं। ग्रामीण विकास के लिये सबसे अधिक फंड देने वाले सरकारी निकाय गरीबी की एक पारम्परिक धारणा के साथ काम कर रहे हैं और रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के एक व्यावहारिक मॉडल के रूप में समुदाय की पहल को नहीं देख रहे हैं। परिणामतः सरकारी नीतियाँ स्थानीय परिदृश्य को नहीं देखती हैं एवं सभी प्रयासों को व्यर्थ बना रही हैं।

बहरहाल कई कारक इन गाँवों में बदलाव लाने में मदद कर रहे हैं। मसलन स्वैच्छिक संगठनों का जुड़ना, व्यक्तिगत समितियाँ, सरकारी छूट एवं ऋण आदि हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण कारक सामुदायिक समूह एवं ग्राम पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

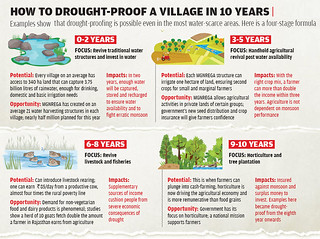

प्रासंगिक सवाल है कि इन गाँवों से कैसे सबक सीख सकते हैं और उनके द्वारा अपनाये जा रहे उपायों को राष्ट्रीय स्तर ले जा सकते हैं ताकि ग्रामीणों की आय बढ़ायी जा सके।मोदी के पास महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में एक साधन है जिसने हाल ही में अपनी 10वीं वर्षगाँठ मनाई है। उपरोक्त उदाहरणों को दोहराने के लिये रोजगार कार्यक्रम में सभी आवश्यक तत्व सम्मिलित हैं। इसको योजना बनाने के लिये ग्राम परिषद की अनिवार्यता; इसके पास गाँवों के लिये पंचवर्षीय योजना का एक प्रावधान; इसको स्थानीय खेती एवं जल सुरक्षा सम्बन्धित ढाँचे तैयार करने की अनिवार्यता; और तो और कार्यों को पूरा करने के लिये मनरेगा के पास आवश्यक धन है।

मनरेगा भारत के सूखा प्रबंधन की सबसे कठिन चुनौती से निपट सकती है। सूखा प्रबंधन पर किये गये वृहत् अध्ययन से पता चलता है कि इस समस्या से निपटने के लिये भारत संकट प्रबंधन पर निर्भर रहा है। इस तथ्य के बावजूद समय बीतने के साथ हमारे दृष्टिकोण में क्रमिक परिवर्तन आया है। कम से कम आधिकारिक तौर पर तो बदलाव आया ही है। वर्ष 1966 के सूखे के बाद स्थिति आज की जैसी ही थी। उस वक्त सरकारी दृष्टिकोण में बदलाव आया।

वर्ष 1970 की शुरुअात में गर्म एवं ठंडे मरुस्थल की पारिस्थितिकी के पुनरुद्धार के लिये सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) एवं रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) क्रियान्वित किए जाते थे। वर्ष 1987 के सूखे के चलते सरकार को वाटरशेड विकास जैसी दीर्घावधि योजनाएँ अपनाने पर मजबूर होना पड़ा ताकि सूखे निपटा जा सके। ऊपर दिये गये कई उदाहरणों में इस योजना की सफलता की बानगी मिलती है। वाटरशेड विकास सूखा रहित पहल की एक इकाई को बनाने के लिये सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) एवं रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को पुनःप्रारूपित किया गया। वर्ष 2002 के सूखे ने नीति निर्माताओं एवं विकास के गुणियों को बताया कि सूखे की वजह जल संचयन क्षमता की उपेक्षा भी है। तब से सूखा प्रबंधन में वर्षाजल का संचयन और खासकर परम्परागत पद्धति के पुनरोद्धार को प्राथमिकता दी जा रही है। इन्हें मनरेगा में शामिल किया गया और प्रभावी क्रियान्वयन के लिये इसपर कानूनी मुहर लगायी गयी।

ऐसा नहीं है कि कम मानसून के कारण सूखा पड़ता है बल्कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिये तंत्र में कमी की वजह से ऐसा होता है। ऊपर जिन गाँवों का जिक्र किया गया है उनमें से अधिकांश गाँव यही करते हैं यानी बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसका इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ष में केवल 100 मिलीमीटर (देश की औसत वर्षा का 10वां भाग) बारिश अगर हो और बारिश के पानी को संग्रह कर रखा जाये तो एक हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिये एक मिलियन लीटर पानी मिल सकती है। इसी गणना का इस्तेमाल कर अगर भारत के कुल भूखंड के 1 से 2 प्रतिशत भूभाग में बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाये तो देश की पूरी जनता को प्रतिदिन कम से कम 100 लीटर पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।

मनरेगा के तहत अब तक प्रत्येक गाँव में 21 जल संरचनाएँ बनायी गयी हैं और ये संरचनाएँ भारत के गाँवों को सूखा रहित बनाने के लिए सबसे बेहतर माध्यम हैं। ये संरचनाएँ जल को संरक्षित कर रही हैं एवं भूजल को रीचार्ज कर रही हैं। इन संरचनाअों का निर्माण जिस तरीके से किया गया है, कह सकते हैं कि हर संरचना एक हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकती है। इन संरचनाओं से सिंचाई की औसत लागत लगभग 20,000 रुपये आती है। यह आकलन भारत सरकार के 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुमान से एकदम अलग है।

मनरेगा सूखे को समाप्त करने में प्रभावी है। वर्ष 2009 में यह स्पष्ट हो गया जब अत्यधिक सूखा ग्रसित क्षेत्रों में गरीब एवं सीमान्त किसान राज्य सरकार की अपेक्षा ज्यादा तैयार थे। अब समय आ गया है कि हम देश को सूखा रहित बनाने के लिये कार्यक्रम को नया रूप दें।