भारत में जल संचय का कार्य सभ्यता के आरम्भ से ही किया जा रहा है। भारत की पारम्परिक जल संचय प्रणालियों का लम्बा वैज्ञानिक इतिहास रहा है जो प्राचीन ग्रंथों, शिलालेखों और ऐतिहासिक अवशेषों के साथ आज भी जीवंत है। हमारे प्राचीन तालाब, जलाशय, नौले, कुण्डियाँ, कुएँ और तमाम जल संचय इकाइयाँ सदियों से आज भी खरी हैं और प्रयोग में लाई जा रही हैं।

आज से लगभग 6000 वर्ष पहले जब मनुष्य ने सामूहिक तौर पर बसना आरम्भ किया, तभी से जल संचय के प्रयास शुरू हुए। प्राचीनतम जलकुंड फिलिस्तीन और यूनान में पाए गए हैं। इन कुंडों में छतों से गिरने वाले और पथरीले रास्ते से बहने वाले पानी को एकत्र किया जाता था। प्राचीन कुंड चट्टान को काटकर बनाये जाते थे। 2000 ई.पू. कुंडों में गारे का प्रयोग शुरू हुआ। 800-600 ई.पू. के ग्रंथों में जल का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सिंचित खेती, नदी के बहाव, जलाशयों, कुओं और पानी खींचने वाली तकनीकों का उल्लेख मिलता है। जल सम्बन्धी प्रक्रियाओं की समझ का प्राचीनतम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है “नदियों का जल सागर में मिलता है। वे सागर से सागर को जोड़ती हैं, मेघ वाष्प बनकर आकाश में छाते हैं और बरसात कहते हैं...।”

आज से लगभग 6000 वर्ष पहले जब मनुष्य ने सामूहिक तौर पर बसना आरम्भ किया, तभी से जल संचय के प्रयास शुरू हुए। प्राचीनतम जलकुंड फिलिस्तीन और यूनान में पाए गए हैं। इन कुंडों में छतों से गिरने वाले और पथरीले रास्ते से बहने वाले पानी को एकत्र किया जाता था। प्राचीन कुंड चट्टान को काटकर बनाये जाते थे। 2000 ई.पू. कुंडों में गारे का प्रयोग शुरू हुआ। 800-600 ई.पू. के ग्रंथों में जल का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सिंचित खेती, नदी के बहाव, जलाशयों, कुओं और पानी खींचने वाली तकनीकों का उल्लेख मिलता है। जल सम्बन्धी प्रक्रियाओं की समझ का प्राचीनतम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है “नदियों का जल सागर में मिलता है। वे सागर से सागर को जोड़ती हैं, मेघ वाष्प बनकर आकाश में छाते हैं और बरसात कहते हैं...।”ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी में ही बलूचिस्तान के किसानों ने बरसाती पानी को घेरना और सिंचाई में उसका प्रयोग करना आरम्भ कर दिया था। कंकड़-पत्थर से बने बाँध बलूचिस्तान और कच्छ में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता (3000-1500 ई.पू.) के महत्त्वपूर्ण स्थल धौलावीरा में मानसून के पानी को संचित करने वाले अनेक जलाशय थे। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था भी पुख्ता थी। इतिहासकारों का मानना है कि कुएँ बनाने की कला सम्भवतः हड़प्पा के लोगों ने विकसित की। सिंधु घाटी सभ्यता वाले स्थलों के हाल के सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि हर तीसरे घर में एक कुआँ था। यहाँ 700 से अधिक कुएँ पाए गए हैं।

ई.पू. पहली शताब्दी में इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुरा में गंगा की बाढ़ के पानी को संचित करने की विकसित प्रणाली के संकेत मिले हैं। यहाँ 250 मीटर लम्बा तालाब मिला है जोकि भारत में अब तक प्राप्त प्राचीनतम तालाबों में सबसे बड़ा है जिसमें कि गंगा के पानी को भरा जाता था। बरसात में गंगा के जलस्तर के ऊपर उठने के कारण अतिरिक्त पानी को बहाने के लिये 11 मीटर चौड़ी और 5 मीटर गहरी नहर खोदी गई। नहर का पानी पहले एक बड़े गड्ढे में जाता था, जहाँ गाद जमा होती थी। इसके बाद कुछ साफ पानी ईंटों से बने प्रथम तालाब में जमा होता था। यहाँ से साफ पानी द्वितीय तालाब में जाता था, जहाँ से जल-आपूर्ति की जाती थी। तृतीय तालाब गोलाकार था, जिसमें स्थापित मूर्तियाँ यह संकेत करती हैं कि इसका प्रयोग पूजा के लिये किया जाता होगा। तालाब को सूखने से बचाने के लिये कई कुएँ खोदे गए थे ताकि भूजल प्राप्त होता रहे।

जल संचय करके सिंचाई करने वाली प्रणालियों की मौजूदगी का वर्णन ई.पू. तीसरी सदी में लिखे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। कौटिल्य, चन्द्रगुप्त मौर्य (ई.पू. 321-297) के शासनकाल में मंत्री और गुरु थे जोकि चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि लोगों को बरसात के चरित्र, मिट्टी के भेद और सिंचाई की तकनीकों का ज्ञान था। राजा भी प्रजा की मदद करता था पर जल से जुड़ी तकनीकों का निर्माण, संचालन और रख-रखाव जनता स्वयं ही करती थी। इस मामले में गड़बड़ी करने पर सजा का प्रावधान थी। भारतीय किसान बाँध, तालाब और अन्य सिंचाई साधनों का निर्माण करने लगे थे। नदियों, तालाबों और सींचने वाले खेतों का संचालन अधिकारियों के हाथ में था। कौटिल्य ने विभाग प्रमुखों के कार्यों के विवरण में लिखा है “उसे प्राकृतिक जलस्रोत या कहीं और से लाए गए पानी के उपयोग से सिंचाई व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। इन व्यवस्थाओं का निर्माण करने वालों को उसे भूमि, अच्छा रास्ता, वृक्ष और उपकरणों आदि से सहायता करनी चाहिए… सिंचाई व्यवस्था के अधीन मछलियों, बत्तखों और हरी सब्जियों पर राजा का स्वामित्व होना चाहिए।”

न्यायाधीशों से सम्बन्धित एक अध्याय में कौटिल्य ने लिखा है “अगर जलाशय, नहर या पानी के जमाव के कारण किसी के खेत या बीज को क्षति पहुँचती है तो उसे क्षति के अनुपात में क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। अगर जल जमाव, उद्यान या बाँध के कारण दोहरी क्षति हो तो दोगुनी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।” अर्थशास्त्र में हिमालय से लेकर समुद्र तक पूरे देश को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है- अरण्य, ग्राम्य, पर्वत, औदक, भौम (शुष्क भूमि), सम, विषम।

न्यायाधीशों से सम्बन्धित एक अध्याय में कौटिल्य ने लिखा है “अगर जलाशय, नहर या पानी के जमाव के कारण किसी के खेत या बीज को क्षति पहुँचती है तो उसे क्षति के अनुपात में क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। अगर जल जमाव, उद्यान या बाँध के कारण दोहरी क्षति हो तो दोगुनी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।” अर्थशास्त्र में हिमालय से लेकर समुद्र तक पूरे देश को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है- अरण्य, ग्राम्य, पर्वत, औदक, भौम (शुष्क भूमि), सम, विषम।दूसरी सदी का जूनागढ़ शिलालेख बाढ़ से क्षतिग्रस्त बाँध की मरम्मत और सुदर्शन झील को दुरुस्त करने के विषय में ज्ञात तकनीकी जानकारी का दुर्लभ दस्तावेज है। सुदर्शन झील नौवीं सदी तक अस्तित्व में थी। हाथीगुफा अभिलेखों से ई.पू. द्वितीय शताब्दी में कलिंग की सिंचाई व्यवस्था का पता चलता है।

कल्हण ने राजतरंगिनी में कश्मीर के 12वीं सदी का इतिहास लिखा है। उसमें व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली, डल और आंचर झील के आसपास के निर्माणों और नदी नहर बनाने का विवरण है। इसमें नहरों, सिंचाई के नालों, तटबन्धों, जलसेतुओं, घुमावदार, नहरों, बैराजों, कुओं और पनचक्कियों का वैज्ञानिक इतिहास भरा है। इस ग्रन्थ में वर्णित है कि दामोदर (द्वितीय) ने गड्सेतु तटबन्ध बनवाया था। वितस्ता के बहाव को मोड़ने का भी जिक्र किया गया है। राजा ललितादित्य मुक्तिपाद (725-760 ई.) द्वारा गाँवों में पानी पहुँचाने के लिये पनचक्कियों या अरघट्टा का निर्माण किया गया। राजा अवंतिवर्मन (855-883 ई.) के राज में सुय्या द्वारा सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया गया जिसमें सभी को उचित मात्रा में पानी उपलब्ध होता था।

दिल्ली में हौजखास तालाब का निर्माण अल्तुत्मिश ने 14वीं सदी में करवाया। फिरोज शाह तुगलक (1351-1388 ई.) ने सिंचाई की पाँच नहरों और कई बाँधों का निर्माण करवाया। पुराने निर्माणों की मरम्मत के लिये भी फिरोजशाह को याद किया जाता है जिसमें सूरजकुंड की मरम्मत भी शामिल थी। तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड बनवाया था। सूरजकुंड के समीप अंगनपुर बाँध है जो आज भी उपयोग में आता है, जिसे कि तोमरवंश के राजा अंगनपाल ने बनवाया था। तालाबों के शहर भोपाल में प्राचीन भोपाल ताल का निर्माण राजा भोज (शासनकाल 1010 से 1055 ई.) ने करवाया था। प्रमाणों के आधार पर पता चलता है कि भोपाल ताल वास्तव में विशाल था। पारम्परिक ज्ञान के अनुसार राजा भोज ने दो पहाड़ियों के बीच बाँध बनवाकर भोजपाल नामक विशाल ताल बनवाया था। 11वीं सदी में यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय था जिसका क्षेत्रफल 65000 हेक्टेयर से अधिक था और इसमें 365 स्रोतों और झरनों का पानी आता था।

दक्षिण भारत में नागार्जुनकोंडा शिलालेख से आन्ध्र प्रदेश की प्राचीन सिंचाई व्यवस्था का ज्ञान होता है। दक्षिण भारत में तालाब बनवाना पुण्य का काम माना जाता था। कन्नड़भाषी क्षेत्रों के अभिलेखों में कोडगे का जिक्र है जिसका तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से था जिससे प्राप्त आमदनी को तालाबों के निर्माण और इनके रख-रखाव पर खर्च किया जाता था। कई अभिलेखों से कर्नाटक के बेन्नूर और महाराष्ट्र के कोल्हापुर की उन्नत सिंचाई प्रणाली का पता चलता है। कर्नाटक में अराकेरे, वोलाकेरे, कट्टे, कुंते और कोला जैसी पारम्परिक जल संचय तकनीकों का निर्माण किया गया जिनमें से कुछ आज भी कार्यरत हैं। कर्नाटक अपने 40,000 तालाबों के लिये भी जाना जाता है जिनका उपयोग स्थानीय निवासी आज भी कर रहे हैं। तमिलनाडु में 1388 ई. के एक दस्तावेज में रुद्र के बेटे सिंग्या भट्ट को जलला सूत्रदा यानी जल प्रबन्धन का इंजीनियर कहा गया है। तमिलनाडु में एक तिहाई जमीन आज भी पारम्परिक तालाबों इरी से सिंचित होती है। इनकी भूमिका सिंचाई के साथ मिट्टी के बहाव को रोकने, बाढ़ नियंत्रण और भूजल को पुनः आवेशित करने के लिये होती है।

दक्षिण भारत में नागार्जुनकोंडा शिलालेख से आन्ध्र प्रदेश की प्राचीन सिंचाई व्यवस्था का ज्ञान होता है। दक्षिण भारत में तालाब बनवाना पुण्य का काम माना जाता था। कन्नड़भाषी क्षेत्रों के अभिलेखों में कोडगे का जिक्र है जिसका तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से था जिससे प्राप्त आमदनी को तालाबों के निर्माण और इनके रख-रखाव पर खर्च किया जाता था। कई अभिलेखों से कर्नाटक के बेन्नूर और महाराष्ट्र के कोल्हापुर की उन्नत सिंचाई प्रणाली का पता चलता है। कर्नाटक में अराकेरे, वोलाकेरे, कट्टे, कुंते और कोला जैसी पारम्परिक जल संचय तकनीकों का निर्माण किया गया जिनमें से कुछ आज भी कार्यरत हैं। कर्नाटक अपने 40,000 तालाबों के लिये भी जाना जाता है जिनका उपयोग स्थानीय निवासी आज भी कर रहे हैं। तमिलनाडु में 1388 ई. के एक दस्तावेज में रुद्र के बेटे सिंग्या भट्ट को जलला सूत्रदा यानी जल प्रबन्धन का इंजीनियर कहा गया है। तमिलनाडु में एक तिहाई जमीन आज भी पारम्परिक तालाबों इरी से सिंचित होती है। इनकी भूमिका सिंचाई के साथ मिट्टी के बहाव को रोकने, बाढ़ नियंत्रण और भूजल को पुनः आवेशित करने के लिये होती है। मालाबार का कसारगोडा जिला पारम्परिक चल संचय प्रणाली सुरंगम के लिये जाना जाता है। इस प्राचीन प्रणाली में पहाड़ी पर हुई बरसात के पानी को भुरभुरी चट्टानों के बीच से बनी सुरंग द्वारा नीचे कुओं तक लाया जाता है। निकोबार द्वीप समूह के शोंपेन और जार्वा आदिवासी आधे फटे बाँस को लघु जलमार्ग की तरह उपयोग करके दूर स्थित हौज में पानी जमा करते हैं। बंगाल में 17वीं सदी से प्रचलित जलप्लावित सिंचाई प्रणाली अंग्रेजों के आने तक व्यवस्थित ढंग से चली। इससे मिट्टी की उर्वरता तो बेहतर हुई ही, साथ ही मलेरिया का भी नाश होता था। ब्रह्मपुत्र मैदान में जाम्पोई विधि द्वारा जल का संचय किया जाता है। यह विधि पश्चिमी बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले में प्रचलित है। जाम्पोई विधि में जल संग्रह के लिये छोटी-छोटी नालियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें दूंग कहते थे। वर्तमान समय में वनों के कटने के कारण इनका आकार बदल रहा है, क्योंकि बाढ़ भी अधिक आने लगी है। इनके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में छोटी-छोटी नदियों से जल संरक्षण किया जाता था जिनमें काणा, कुंती, दामोदर प्रमुख है जिनसे ढेंकली से जल निकालते थे।

मालाबार का कसारगोडा जिला पारम्परिक चल संचय प्रणाली सुरंगम के लिये जाना जाता है। इस प्राचीन प्रणाली में पहाड़ी पर हुई बरसात के पानी को भुरभुरी चट्टानों के बीच से बनी सुरंग द्वारा नीचे कुओं तक लाया जाता है। निकोबार द्वीप समूह के शोंपेन और जार्वा आदिवासी आधे फटे बाँस को लघु जलमार्ग की तरह उपयोग करके दूर स्थित हौज में पानी जमा करते हैं। बंगाल में 17वीं सदी से प्रचलित जलप्लावित सिंचाई प्रणाली अंग्रेजों के आने तक व्यवस्थित ढंग से चली। इससे मिट्टी की उर्वरता तो बेहतर हुई ही, साथ ही मलेरिया का भी नाश होता था। ब्रह्मपुत्र मैदान में जाम्पोई विधि द्वारा जल का संचय किया जाता है। यह विधि पश्चिमी बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले में प्रचलित है। जाम्पोई विधि में जल संग्रह के लिये छोटी-छोटी नालियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें दूंग कहते थे। वर्तमान समय में वनों के कटने के कारण इनका आकार बदल रहा है, क्योंकि बाढ़ भी अधिक आने लगी है। इनके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में छोटी-छोटी नदियों से जल संरक्षण किया जाता था जिनमें काणा, कुंती, दामोदर प्रमुख है जिनसे ढेंकली से जल निकालते थे। पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में हर कहीं विभिन्न जलस्रोतों से सुदूर क्षेत्रों तक पानी ले जाने के लिये बाँस की पाइप लाइन बिछाई गई है। मेघालय में बाँस की नालियों द्वारा झरनों और सोतों के पानी को दूर-दराज तक ले जाने की 200 वर्ष पुरानी पारम्परिक तकनीक आज भी कारगर है। इससे सैकड़ों मीटर दूर तक पानी को ले जाया जाता है। यह प्रणाली इतनी कारगर है कि बाँस की नलियों में प्रति मिनट आने वाला 18 से 20 लीटर पानी सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाया जाता है और आखिरकार पौधे के पास पहुँचकर उसमें से प्रति मिनट 20 से 80 बूँद पानी टपकता है। जलमार्ग बनाने के लिये विभिन्न व्यास के बाँसों का उपयोग किया जाता है जिसमें पानी की एक-एक बूँद पौधे तक पहुँचती है। आज इस तकनीक पर शोध और इसे विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है जोकि ड्रिप सिंचाई प्रणाली की तरह उपयोगी की तरह उपयोगी हो सकती है। नगालैंड में जाबो सिंचाई पद्धति प्रचलित है, इसमें वृक्षारोपण, कृषि, पशुपालन और भूमि-क्षरण रोकने का काम एक साथ किया जाता है। यह एक पारम्परिक समेकित कृषि-जल प्रणाली है।

थार मरुभूमि के अधिक रेतीले इलाकों में 15वीं सदी में निर्मित पारम्परिक कुंड भूमिगत हौज थे, जिनमें कृत्रिम आगोर में गिरा बरसाती पानी में जमा किया जाता था। ढालू जमीन से बहने वाले पानी को रोककर सिंचाई में उपयोग के लिये खड़ीनें बनाई जाती थीं। भारत में सदियों से सोतों या जलस्रोत की जलधारा को मोड़कर खेतों तक ले जाने की परम्परा रही है। कभी-कभी सोते बड़े होकर नदियों में बदल जाते थे। कावेरी नदी पर बना ग्रैंड अनिकट ऐसी ही कुशल इजीनियरिंग का उदाहरण है। शुष्क और अर्द्धशुष्क इलाकों में, जहाँ सोतों की प्रकृति मौसमी थी और पानी की कमी थी, वहाँ पानी के भंडारण की प्रणालियाँ विकसित हुईं। लद्दाख में जिंग, दक्षिण बिहार में आहर और कर्नाटक में केरे इसके उदाहरण हैं।

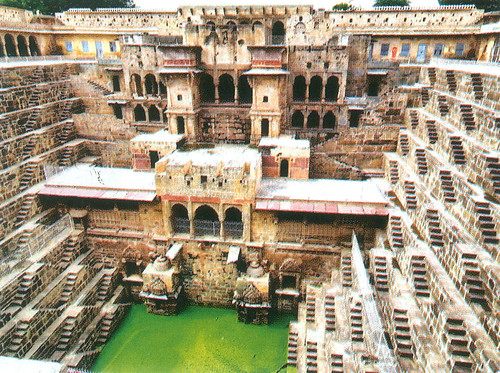

राजस्थान जैसे शुष्क इलाके में लोगों ने तालाबों और अन्यजल-भंडारों से नीचे के स्तर पर कुएँ और बावड़ियों जैसी व्यवस्थाएँ बनाईं। इन इन्तजामों के चलते जब तालाबों का पानी सूख जाता था या बरसाती पानी दूषित हो जाता था, तो लोग पीने के पानी के लिये कुओं और बावड़ियों का प्रयोग करते थे। बावड़ियाँ वैसे तो राजस्थान की पहचान हैं पर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी बावड़ियाँ सीमित संख्या में मिलती हैं। गुजरात में इन्हें बावड़ी या वाव कहा जाता है जबकि उत्तर भारत और राजस्थान में बावड़ी या बावली। गुजरात में बावड़ी तालाबों, कृत्रिम झीलों और सरोवरों के पास बनी हैं जो गुजरात के थार क्षेत्र के लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करती हैं। बावड़ियाँ सामाजिक कुएँ हैं, जिनको मुख्यतः पीने के पानी के स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता था। इनमें से अधिकांश काफी पुराने हैं और कई बंजारों द्वारा बनाए गए हैं। इनमें पानी काफी लम्बे समय तक बना रहता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर बहुत कम होती है।

राजस्थान जैसे शुष्क इलाके में लोगों ने तालाबों और अन्यजल-भंडारों से नीचे के स्तर पर कुएँ और बावड़ियों जैसी व्यवस्थाएँ बनाईं। इन इन्तजामों के चलते जब तालाबों का पानी सूख जाता था या बरसाती पानी दूषित हो जाता था, तो लोग पीने के पानी के लिये कुओं और बावड़ियों का प्रयोग करते थे। बावड़ियाँ वैसे तो राजस्थान की पहचान हैं पर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी बावड़ियाँ सीमित संख्या में मिलती हैं। गुजरात में इन्हें बावड़ी या वाव कहा जाता है जबकि उत्तर भारत और राजस्थान में बावड़ी या बावली। गुजरात में बावड़ी तालाबों, कृत्रिम झीलों और सरोवरों के पास बनी हैं जो गुजरात के थार क्षेत्र के लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करती हैं। बावड़ियाँ सामाजिक कुएँ हैं, जिनको मुख्यतः पीने के पानी के स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता था। इनमें से अधिकांश काफी पुराने हैं और कई बंजारों द्वारा बनाए गए हैं। इनमें पानी काफी लम्बे समय तक बना रहता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर बहुत कम होती है।कुईं और डाकेरियान भी पश्चिमी राजस्थान के लोगों की पारम्परिक जल संचय प्रणालियाँ हैं। कुईं या बेरी सामान्यतः तालाबों के आस-पास बनाई जाती हैं जिनमें तालाब का रिसा पानी जमा होता है। इस प्रकार पानी की बर्बादी पर रोक लगती है। कुईं 10 से 12 मीटर गहरी और कच्ची ही रहती हैं। इनका मुँह लकड़ी के लट्ठों से बन्द रहता है ताकि इसमें पशु या मनुष्य गिर न जाए। डाकेरियान खेतों में जल संचय की एक आपात व्यवस्था है। जब खेतों से खरीफ की फसल लेनी होती है वहाँ बरसाती पानी को घेरे रखने के लिये खेत की मेड़ें ऊँची कर दी जाती हैं। यह पानी जमीन में समा जाता है। फसल काटने के बाद खेत में एक छिछला कुआँ खोद देते हैं जहाँ इस पानी का कुछ हिस्सा रिसकर जमा हो जाता है जोकि काम में आता है।

भारत की पारम्परिक जल संचय प्रणालियाँ | |||

क्र.सं. | जलवायु क्षेत्र | खेती की प्रणाली | पेयजल संचय की प्रणाली |

1. | पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्र | (क) खेतों तक पानी ले जाने वाले जल मार्ग- जैसे पश्चिमी हिमालय के कुहल या गुहल। (ख) जलमार्गों से जल संचय प्रणालियाँ जिनका उपयोग शुष्क मौसम में होता है- जैसे लद्दाख के जिंग। | (क) झरनों का पानी लिया जाता है। (ख) चाट पर गिरे बरसाती पानी को संचित किया जाता है। (ग) पूर्वोत्तर में बाँस की नलियों से सोतों-झरनों का पानी दूर तक ले जाया जाता है। |

2. | शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र | (क) अपने स्तर से नीचे के कमांड क्षेत्र को सिंचित करने वाले तालाब, जैसे बरसाती पानी वाली व्यवस्थाएँ। (ख) नदियों और सोतों से पानी लेकर जमा करने वाली व्यवस्थाएँ, जो कई बार श्रृंखला में होती हैं और एक के भरने पर पानी दूसरी में जमा हो जाता है। (ग) बरसाती पानी के बहाव को जमीन पर घेर लेना, जिससे जमीन नम हो और ऊसर जमीन को भी उपजाऊ मिट्टी मिले - जैसे खड़ीन और जोहड़। | (क) भूजल के जलभरों से पानी लेने वाले कुएँ और बावड़ियाँ बनाना। (ख) तालाब और झीलों के किनारे कुएँ और बावड़ियाँ बनाना, जिसमें उनका रिसाव वाला पानी जमा होता है। (ग) चाट पर गिरने वाले बरसाती पानी को जमा करना - जैसे टाँके। (घ) कृत्रिम आगोर बनाकर जमीन के अन्दर बने हौजों में पानी जमा करना- जैसे राजस्थान के कुंड। (च) जमीन के खारे पानी से बरसाती मीठे पानी को अलग रखने वाली खास विधियाँ- जैसे कच्छ का विरडा। (छ) मध्य-पूर्व की एक खास व्यवस्था सुरंगम प्रणाली जिसमें पहाड़ी पर गिरने वाला पानी अन्दर ही अन्दर कुएँ में आता है। |

3. | मैदानी इलाका | (क) बाढ़ वाले इलाके में इस पानी खेतों की ओर मोड़ने वाली जलोत्प्लावन प्रणाली। (ख) खेतों की मेंड़ें मजबूत करके उनके अन्दर ही पानी रोकना, जैसे मध्य प्रदेश की हवेली प्रणाली। | (क) कुएँ |

4. | तटीय क्षेत्र | (क) समुद्री खारे पानी को ऊपर आने से रोकने वाली व्यवस्था। | (क) कुएँ |

स्रोत : सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली | |||

खड़ीन पश्चिमी राजस्थान की एक और प्राचीन वैज्ञानिक प्रणाली है जो आज भी शुष्क क्षेत्रों के लिये मददगार है। खड़ीन या धोरा की तकनीक 15वीं सदी के पालीवाल ब्राह्मण किसानों ने विकसित की थी। दरबार इन किसानों को जमीन देते थे और खड़ीन विकसित करने के लिये कहते थे। कुल उपज का एक चौथाई हिस्सा किसानों को जाता था। खड़ीन में मिट्टी का एक बड़ा बाँध बनाया जाता है जो किसी ढलान पर गिरकर नीचे आने वाले पानी को रोकता है। यह 1.5 से 3.5 मीटर तक ऊँचा होता है जोकि ढलान वाली दिशा को खुला छोड़कर बाकी तीन दिशाओं को घेरता है।

टंका एक छोटा टैंक होता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। यह जमीन के अन्दर होता है और इसकी दीवारों पर चूना लगाया जाता है। इसमें सामान्य तौर पर वर्षाजल इकट्ठा किया जाता है। बड़े टंका पूरे गाँव की आवश्यकता को पूरा करते थे। टंका को इरिस भी कहते हैं। इरिस भारत में जल प्रबन्धन के लिये किए गए प्राचीनतम संरचनाओं में एक हैं। दक्षिण भारत में टंका मन्दिर स्थापत्य से सीधे तौर पर जुड़े हैं साथ ही टंका का निर्माण सिंचाई सुविधा के लिये भी किया गया था। चोल राजाओं ने वर्षाजल संरक्षण के लिये बहुत से टैंकों का निर्माण कराया था।

टंका एक छोटा टैंक होता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। यह जमीन के अन्दर होता है और इसकी दीवारों पर चूना लगाया जाता है। इसमें सामान्य तौर पर वर्षाजल इकट्ठा किया जाता है। बड़े टंका पूरे गाँव की आवश्यकता को पूरा करते थे। टंका को इरिस भी कहते हैं। इरिस भारत में जल प्रबन्धन के लिये किए गए प्राचीनतम संरचनाओं में एक हैं। दक्षिण भारत में टंका मन्दिर स्थापत्य से सीधे तौर पर जुड़े हैं साथ ही टंका का निर्माण सिंचाई सुविधा के लिये भी किया गया था। चोल राजाओं ने वर्षाजल संरक्षण के लिये बहुत से टैंकों का निर्माण कराया था।राजस्थान में बारिश के पानी को सहेजकर रखने की कई विधियाँ विकसित की गईं। इनमें मकान की छत पर गिरे पानी को जमा करने की परम्परा सदियों से चली आ रही है। जल संचयन के लिये राजस्थान की कुंडियाँ आज भी आकर्षण का केन्द्र हैं। कुंडी एक प्रकार का कृत्रिम कुआँ है जो अपने जलग्रहण क्षेत्र के बरसाती पानी को अपनी ओर खींच लेता है। राजस्थान के थार क्षेत्र कुंडियों की परम्परा आज भी कायम है। कुंडी मुख्यतः पेयजल का भूमिगत छोटा तालाब होता है जो ऊपर से ढका रहता है। आमतौर पर मिट्टी और कहीं-कहीं सीमेंट से बनी कुण्डियाँ राजस्थान के पश्चिमी शुष्क इलाके में जगह-जगह मिलती हैं। इन क्षेत्रों में कुछ भूजल निकलता भी है तो वह खारा होता है। ऐसी जलवायु में कुंडी स्वच्छ मीठा जल उपलब्ध करती है। कुंडियां सामुदायिक और निजी दोनों प्रकार से बनाई गई हैं। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में पहली कुंडी सन 1607 में वाडी के मेलान गाँव के राजा सुरसिंह ने बनवाई थी।

राजस्थान में जल संचय की एक और पारम्परिक व्यवस्था टोबा या नाडी कहलाती है। प्राकृतिक रूप से गहरी हो गई पयतन वाली जगह ही टोबा कहलाती है। ढलान के नीचे की, कम रिसावदार जमीन को टोबा बनाने के लिये चुना जाता है। स्थानीय लोगों और पशुओं को टोबा से पानी की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही इसकी आस-पास की जमीन पर उगी घास पशुओं के चारे में काम आती है।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के नौला भी जल संचयन की पारम्परिक तकनीक का उदाहरण हैं। नौला भूगर्भ जल संचयन की विधि है जिसमें भूगर्भ जल धरा पर पत्थरों का ढाँचा बनाकर जल संग्रह किया जाता है। नौला जलस्रोत के समीप खुदाई कर बनाए जाते हैं जिसमें लाइम स्टोन की चौकोर स्लेटें बिछाई जाती हैं और ऊपर से ढाँचे को तीनों ओर से पत्थरों से ढक लिया जाता है। जिस ओर से जल निकलना होता है उस ओर इसे खुला रखा जाता है। नौले को तीनों ओर तथा ऊपर से इस तरह ढका जाता है कि जल वाष्पित न हो पाए और पानी का स्तर भी सतत बना रहे। एक नौले में एक से दो हजार लीटर पानी जमा रहता है। आज भी उत्तराखण्ड के कई गाँवों में जलापूर्ति नौलों से होती है जो आस्था का प्रतीक भी माने जाते हैं।

लोगों ने बरसाती पानी पर जीवन निर्भर करना सीख लिया था। सिंचाई के लिये बरसाती पानी संचयन के लिये तालाब कुछ ऊँचाई पर बनाए जाते थे। फिर नीची ढलान वाली जमीन पर सिंचाई करके या तालाब के अन्दर ही खेती की जाती थी। मध्य प्रदेश की हवेली प्रणाली में मिट्टी की किस्म और पारम्परिक फसलोत्पादन का ऐसा सन्तुलन बनाया गया था कि किसान खेतों में ही पानी घेरकर फसल लायक पर्याप्त नमी बचा लेते थे। किसान बारिश के पानी को रोकने के लिये छोटे बाँध बनाते थे जिससे कि पानी रिसकर जम्में के अन्दर चला जाता था और शुष्क मौसम में खेती लायक नमी बनी रहती थी।

लोगों ने बरसाती पानी पर जीवन निर्भर करना सीख लिया था। सिंचाई के लिये बरसाती पानी संचयन के लिये तालाब कुछ ऊँचाई पर बनाए जाते थे। फिर नीची ढलान वाली जमीन पर सिंचाई करके या तालाब के अन्दर ही खेती की जाती थी। मध्य प्रदेश की हवेली प्रणाली में मिट्टी की किस्म और पारम्परिक फसलोत्पादन का ऐसा सन्तुलन बनाया गया था कि किसान खेतों में ही पानी घेरकर फसल लायक पर्याप्त नमी बचा लेते थे। किसान बारिश के पानी को रोकने के लिये छोटे बाँध बनाते थे जिससे कि पानी रिसकर जम्में के अन्दर चला जाता था और शुष्क मौसम में खेती लायक नमी बनी रहती थी।समुद्र-तटीय इलाकों में समुद्र का खारा पानी नदियों के जल को खारा कर देता है जो कृषि लायक नहीं रहता। समुद्री इलाकों के लोगों ने नदियों को खारे पानी से बचाने के लिये कई तरकीबें निकालीं। गोवा के खजाना इलाके के लोगों ने खारे पानी के प्रवाह को संयमित रखने, अपने धान के खेतों को उनके कुप्रभाव से बचाने और जमीन की उर्वरता को बनाए रखने की प्रणाली विकसित की।

गुजरात के कच्छ के मालधारी घुमन्तु लोगों ने मीठे पानी के संग्रहण का एक वैज्ञानिक तरीका विरडा विकसित किया है। कच्छ क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और भूजल खारा है। मालधारी लोग जानते हैं कि मीठे पानी का घनत्व खारे पानी से कम होता है, इसलिये सैद्धान्तिक तौर पर यह सम्भव है कि संचित मीठे जल को घने खारे पानी के ऊपर तैरते रखा जा सकता है। इस तरकीब से कच्छ जैसे शुष्क इलाके में पीने के पानी के संकट से निजात मिल सकी है और स्थानीय लोगों के पारम्परिक बौद्धिक ज्ञान और जीवन कौशल से मीठे जल के संचयन की प्रणाली भी विकसित कर ली है जिसे ‘विरडा’ के नाम से जानते हैं।

लद्दाख में शुष्क क्षेत्रों वाली खेती की कल्पना भी मुश्किल होती है और कुछ क्षेत्रफल में खेती होती भी है तो वह बर्फ के पिघलने से आने वाले जल के स्रोतों पर निर्भर करती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद लद्दाख के लोगों ने सिंचाई की एक अद्भुत तकनीक विकसित की है। स्थानीय लोगों ने सोतों के पानी के लिये जलमार्ग तैयार किए हैं, जिनसे होता हुआ सोतों का जल (ग्लेशियर की पिघली बर्फ) तालाब में आ जाता है, जिससे कि खेतों की सिंचाई होती है। इन तालाबों को जिंग कहते हैं। लद्दाखी लोगों के जीवन में जल का इतना महत्त्व है कि सोतों में कपड़े धोने पर पाबन्दी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला ठंडी मरुभूमि हैं लेकिन यहाँ कृषि ही जीवन का मुख्य आधार है। पश्चिमी और मध्यवर्ती हिमालय में सोतों और झरनों के पानी को खेतों और मानव आबादी के प्रयोग में लाने के लिये सदियों से जलमार्ग बनाए जाने की परम्परा रही है, जिन्हें कुल, कुहल या गुहल कहते हैं। स्पीति में कूल से सिंचाई होती है। कूल के माध्यम से ग्लेशियर का पानी मानव आबादी और खेतों तक पहुँचता है। कूल जलमार्ग काफी लम्बे, पर्वतीय चट्टानों और ढलानों से गुजरते हैं। कूल सदियों से स्पीति क्षेत्र के खेतों को सिंचित कर रहे हैं। इनकी लम्बाई 15 किमी तक हो सकती है और इनसे प्रति सेकेंड 15 से 100 लीटर तक पानी का प्रवाह हो सकता है।

लद्दाख में शुष्क क्षेत्रों वाली खेती की कल्पना भी मुश्किल होती है और कुछ क्षेत्रफल में खेती होती भी है तो वह बर्फ के पिघलने से आने वाले जल के स्रोतों पर निर्भर करती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद लद्दाख के लोगों ने सिंचाई की एक अद्भुत तकनीक विकसित की है। स्थानीय लोगों ने सोतों के पानी के लिये जलमार्ग तैयार किए हैं, जिनसे होता हुआ सोतों का जल (ग्लेशियर की पिघली बर्फ) तालाब में आ जाता है, जिससे कि खेतों की सिंचाई होती है। इन तालाबों को जिंग कहते हैं। लद्दाखी लोगों के जीवन में जल का इतना महत्त्व है कि सोतों में कपड़े धोने पर पाबन्दी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला ठंडी मरुभूमि हैं लेकिन यहाँ कृषि ही जीवन का मुख्य आधार है। पश्चिमी और मध्यवर्ती हिमालय में सोतों और झरनों के पानी को खेतों और मानव आबादी के प्रयोग में लाने के लिये सदियों से जलमार्ग बनाए जाने की परम्परा रही है, जिन्हें कुल, कुहल या गुहल कहते हैं। स्पीति में कूल से सिंचाई होती है। कूल के माध्यम से ग्लेशियर का पानी मानव आबादी और खेतों तक पहुँचता है। कूल जलमार्ग काफी लम्बे, पर्वतीय चट्टानों और ढलानों से गुजरते हैं। कूल सदियों से स्पीति क्षेत्र के खेतों को सिंचित कर रहे हैं। इनकी लम्बाई 15 किमी तक हो सकती है और इनसे प्रति सेकेंड 15 से 100 लीटर तक पानी का प्रवाह हो सकता है।दक्षिण बिहार में आहर-पइन प्रणाली प्रचलित थी। आहर बहते पानी को घेरने वाले आयताकार बाँधयुक्त क्षेत्र थे, जबकि पइन पहाड़ी नदियों के पानी को खेतों तक पहुँचाने का माध्यम था। आहर तीन ओर से जल से घिरी हुई आयताकार आकार में होती है जिनसे पइन द्वारा जल खेतों तक पहुँचाया जाता है। आहर-पइन व्यवस्था का उपयोग सर्वप्रथम जातक युग में आरम्भ हुआ था। इसका उपयोग लोग मिल-जुलकर किया करते थे लेकिन निरन्तर बाढ़ों के कारण इनका प्राचीन स्वरूप परिवर्तित हो गया है। महाराष्ट्र में फड़ प्रणाली परम्परागत तरीके से जल संचय की उपयुक्त प्रणाली है। इसका इतिहास 300 से 400 वर्ष पुराना है, जब इनका विकास सर्वप्रथम नासिक एवं धुले जिलों में हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे एवं कुलाबा में समुद्री ज्वार से आए पानी को खेतों में सिंचाई हेतु बाँधों में संरक्षित किया जाता था। इस प्रणाली को शिलोत्री कहते हैं, जिसका प्रारम्भ सर्वप्रथम मराठा शासकों द्वारा किया गया।

आज आवश्यकता है कि हम अपनी परम्परागत जल संचयन प्रणालियों को संवारें और जल संचयन से जुड़े सामाजिक कार्यों व शोध अध्ययनों में कालजयी जलीय संरचनाओं को और अधिक बेहतर बनाने पर जोर दें।

लेखक परिचय

(लेखक विज्ञान एवं संचार कार्यों से जुड़े हैं एवं विज्ञान प्रसार में वैज्ञानिक ‘ई’ के पद पर कार्यरत हैं। ई-मेल : nimish2047@gmail.com