Source

योजना, अगस्त 1997

विकास और पर्यावरण संरक्षण के मध्य कोई विरोध नहीं है। पर्यावरण प्रदूषित होने से विकास कार्यों की लागत बढ़ती है एवं उनमें अड़चने पैदा होती हैं। लेखक का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रक संस्थाओं को पुनर्गठित करके एवं पर्यावरणीय मुद्दों को आर्थिक नीति से जोड़कर यह समस्या हल की जा सकती है। स्वतंत्रता के विगत पचास वर्षों में भारत ने जो प्रगति की है उस पर भारतवासी गर्व कर सकते हैं और साथ ही भविष्य के प्रति भी और आशान्वित हो सकते हैं। निस्सन्देह आलोचकों को भारत में बहुत सी कमियाँ दिख सकती हैं और वे यह कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक विकास की गति उन दूसरे देशों से धीमी रही है जिन्होंने भारत के साथ ही स्वतंत्रता एवं राजनीतिक आजादी प्राप्त की थी।

उनके इस कथन में कुछ सच्चाई भी हो सकती है परन्तु भारत की तुलना उन देशों से करना इस कारण उचित न होगा क्योंकि किस भी देश में आर्थिक विकास की गति नियंत्रित करने में न केवल वहाँ के जन सांख्यिकीय आँकड़े एवं प्राकृतिक संसाधन महत्त्वपूर्ण होते हैं अपितु बाहरी राजनीतिक कारण भी इसमें अहम भूमिका अदा करते हैं।

उदाहरण के तौर पर यह कहा जा सकता है कि यदि भारत को विभाजन के दर्दनाक दौर से गुजरना न पड़ा होता (अथवा विभाजन के पश्चात पड़ोसी देशों से उसके सम्बन्ध मधुर बने रहते) तो उसे रक्षा तैयारियों और कई अवसरों पर विदेशी आक्रमणों से बचाव में अपने संसाधन न लगाने पड़ते और वह उनका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिये कर सकता था। तथापि भारत में आर्थिक विकास की गति सामान्यतः सन्तोषजनक ही रही है विशेषकर ‘80 और 90 के दशकों में।

बीच के कुछ वर्षों विशेषकर 1989 से 1991 के बीच यह गति कुछ धीमी अवश्य हो गई थी। इस वर्ष भी 1992-93 में हासिल विकास दर को बनाए रखने के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की जा रही है। उद्योगों की विकास दर में महत्त्वपूर्ण कमी आई है और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण में भी अनेक बाधाएँ उपस्थित हो रही हैं।

विकास दर मापने के परम्परागत तरीके उत्पादों और सेवाओं के बाजार भाव पर ही आधारित होते हैं। परिसम्पत्तियों के लेन-देन और उनमें परिवर्तन की अन्य गतिविधियाँ जो बाजार स्तर पर स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसमें नहीं जोड़ी जाती यद्यपि ये देश में उत्पादकता का रुख एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में उत्पादकता उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और उनकी स्थिति से नियंत्रित होती है।

विगत पचास वर्षों के भारत के इतिहास से उसके सम्बन्ध में आमतौर पर यह धारणा बनी है कि उसने अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किये हैं। इसी कमी को दूर करने के लिये टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) ने भूदिवस 1995 को ‘ग्रीन इंडिया-2047’ (ग्रोथ विद रिसोर्स एनहान्समेंट ऑफ एनवायरमेंट एण्ड नेचर) नामक एक प्रमुख योजना आरम्भ की।

इस योजना का उद्देश्य है भारत के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की क्षति का अध्ययन करना और उनकी मात्रा और गुणवत्ता में हुए परिवर्तनों का आर्थिक मूल्यांकन करना। परन्तु इसका प्रमुख उद्देश्य है आगामी पचास वर्षों के लिये विकास और प्रगति के ऐसे विकल्पों का विकास और निर्धारण करना जो न केवल विगत वर्षों में हुई क्षति की भरपाई कर सकें अपितु जिनके द्वारा आगामी वर्षों में देश अपने प्राकृतिक और पर्यावरणीय संसाधनों में वास्तविक वृद्धि कर सके।

इतना अवश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों की भौतिक क्षति के आर्थिक मूल्यांकन की किसी विधि का निर्धारण एक अत्यन्त जटिल कार्य है और इस कारण जो भी आर्थिक आकलन किया जाएगा वह कई तरह के आम अनुमानों पर आधारित होगा। फलस्वरूप वह निर्णायक नहीं हो सकेगा। जो भी मूल्यांकन किया जाएगा उसमें समय-समय पर सुधार और परिवर्तन करते रहना होगा। और वह परिवर्तन मुद्दों की बेेहतर सूचना और जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

पर्यावरणीय क्षति सम्बन्धी आर्थिक आँकड़े तैयार करने में प्रमुख समस्या इस बात की है कि ये आँकड़े आकलन के अप्रत्यक्ष तरीकों के आधार पर बनाए जाने हैं पर्यावरणीय क्षति को सामान्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, वायु एवं जल आदि के प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव और दूसरा, जलापूर्ति की लागत बढ़ने, भूमि के बिगड़ने एवं वनों के विनाश के कारण उत्पादकता पर पड़ने वाला प्रभाव।

कार्टर ब्रेंडन एवं कुछ अन्य लोगों द्वारा किये गए हाल ही के विश्व बैंक अध्ययन में भारत में पारस्थितिकी प्रदूषण से होने वाले नुकसान के आकलन का प्रयास किया गया है। उसमें भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। दूसरे देशों में यह औसतन दो से ढाई प्रतिशत के बीच है।

टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के अपने आँकड़ों का प्रतिशत इससे भी अधिक है क्योंकि पहले वाले अध्ययन में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें शामिल नहीं की गई थीं। उदाहरण के लिये कार्टर ब्रेंडन द्वारा किये गए अध्ययन में आन्तरिक वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम आँका गया जबकि टाटा ऊर्जा अनुसन्धान संस्थान संस्थान ने आन्तरिक वायु प्रदूषण के प्रभावों पर विस्तृत अध्ययन किये हैं।

इनमें विभिन्न प्रकार के ईंधनों और स्टोवों से निकलने वाले प्रदूषकों और भिन्न-भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वालों पर उनके प्रभाव के स्तर का भी आकलन किया गया है। साथ ही महामारी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी हानियों का भी अनुमान लगाया गया है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने अनुमान लगाया है कि प्रतिवर्ष लगभग 22 लाख लोग आन्तरिक वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।

बच्चे और स्त्रियाँ इसका सर्वाधिक शिकार होते हैं इससे संकेत मिलता है कि भारत में आन्तरिक प्रदूषण की समस्या बाह्य प्रदूषण की समस्या से कहीं ज्यादा गम्भीर है। इससे यह तथ्य भी उजागर होता है कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लिये खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा की सही नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

वायु प्रदूषण से भी अधिक भारी कीमत इस देश में सतही और भूजल के प्रदूषण से हुई हानि की चुकानी पड़ती है। भारत में फैलने वाली अधिकतम बीमारियाँ संक्रमित और प्रदूषित जल के कारण होती हैं। आंत्रशोथ, ट्रैकोमा (रोहा) ओर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ जल प्रदूषण के आधिक्य से उत्पन्न होती हैं।

छोटे शिशुओं की ऊँची मृत्यु-दर के पीछे भी कारण जल का प्रदूषित होना है प्रदूषित जल से इन छोटे शिशुओं के शरीर में असमय ही कई प्रकार के संक्रामक रोगों के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। अभी तक जल प्रदूषण सम्बन्धी नीति का निर्धारण अथवा उसका आकलन सही ढंग से नहीं किया गया है और जहाँ कहीं ऐसा किया भी गया है वहाँ उपलब्ध तथ्यों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। निम्नतर स्तर पर इन्हें लागू करने के संस्थागत तरीके अभी तक प्रभावी नहीं हो सके हैं।

सामान्य तौर पर हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों के लम्बे समय से दोहन का कारण यह रहा है कि हमारा पूरा ध्यान सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि पर ही केन्द्रित रहा। इसमें बदलाव तभी लाया जा सकता है जब ऐसे बाहरी समूचकों को अन्तर्निहित किया जाए जो राष्ट्रीय आय के लेखों में स्पष्ट दिखाई नहीं देते।

धन-दौलत का अर्थ केवल बाजारी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सम्पत्तियों से नहीं है। वन, स्वच्छ वायु, स्वस्थ भूमि एवं स्वच्छ जल आदि प्राकृतिक संसाधनों का भी उसमें महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। जब तक इन संसाधनों का लगातार आकलन नहीं किया जाता, आर्थिक उत्पाद एवं सम्पत्ति की गणना के आँकड़े अधूरे एवं भ्रामक सिद्ध होंगे।

ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्री आर्थिक व्यवस्था में पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के महत्त्व की बात की हमेशा से अवहेलना करते आए हैं। छह दशक पूर्व सर्वप्रथम हेरल्ड होटलिंग नामक व्यक्ति ने इस्तेमाल होने वाले संसाधनों के क्षय के प्रश्न को आर्थिक व्यवस्था से जोड़कर उसका विवेचन किया। उन्होंने एक ऐसा विश्लेषणात्मक ढाँचा तैयार किया जिससे क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल की कीमत और आर्थिक लागत निर्धारित की जा सके।

होटलिंग का यह कार्य मुख्यतः खनिज संसाधनों के दोहन से सम्बन्धित था परन्तु कमोबेश वहीं ढाँचा स्वच्छ वायु, जल, मृदा और वनों के सन्दर्भ में भी लागू किया जा सकता था। होटलिंग के बाद दो अग्रणी अर्थशास्त्रियों- केनेथ बोल्डिंग और निकोलस जार्जस्क रोजेन ने पर्यावरण और विकास के आपसी सम्बन्ध की और मजबूत व्याख्या की। बोल्डिंग ने वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया और यह दिखाया कि ये किस प्रकार ‘बैड्स’ की उत्पत्ति करते हैं।

जार्जस्क रोजेन ने भौतिक शास्त्र के सादृश्य से यह प्राक्कल्पना विकसित की कि आर्थिक प्रक्रिया प्रणाली में उत्क्रम माप पैदा करती है। कई देशों का अनुभव है कि वहाँ अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का उत्क्रम माप एक स्तर तक बढ़ा और उसके पश्चात आय बढ़ने, संस्थागत ढाँचा सुदृढ़ होने एवं कानूनी प्रावधानों आदि के कारण इसमें एकाएक बदलाव दृष्टिगत हुआ।

लेकिन सन्धिकाल की प्रवृत्ति के प्रमाण तकरीबन पिछले 25 सालों से ही दिखाई पड़ने लगे हैं। धीरे-धीरे वनों के विनाश और पोषक तत्वों वाली मृदा में कमी, भूजल स्तर में गिरावट तथा स्वच्छ हवा एवं स्वच्छ पानी की मात्रा में निरन्तर कमी की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी कमी आई है और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े खर्च में तेजी से वृद्धि हुई है।

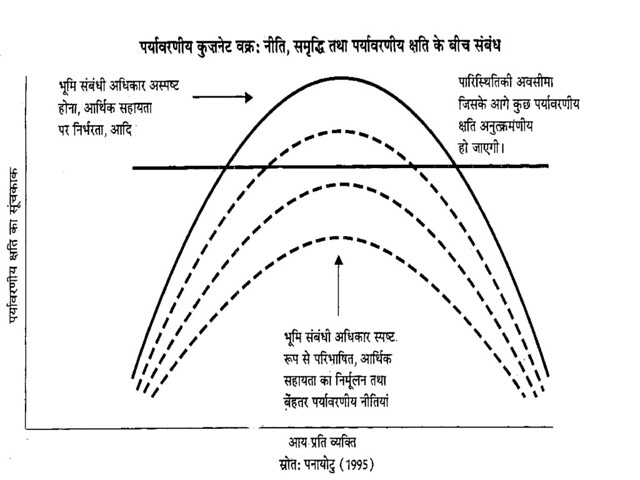

आधुनिकीकरण तथा विकास के पारम्परिक तरीके से हो रहे विनाश की प्रवृत्ति पर समाज कब और कैसे रोक लगाएगा, इस सवाल का हल ढूँढने के लिये हाल के कुछ वर्षों में शोध किये गए हैं। इस सवाल का जवाब अक्सर वातावरण कुजनेट वक्र के आधार पर दिया जाता है। इस वक्र रेखा के आकार तथा इसकी विभिन्न अवस्थितियों को नीचे दिये गए चित्र में दिखाया गया है।

इस वक्र की निचली स्थिति प्राप्त करने के लिये ऐसा समाज होना जरूरी है जहाँ जमीन सम्बन्धी अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या हो, बाजार-तंत्र पर आधारित साधनों तथा निर्णय लेने में सक्षम प्रणाली का इस्तेमाल होता हो, पर्यावरणीय खर्च आन्तरिक साधनों से पूरे किये जा सकते हों तथा जिसमें सांस्कृतिक कारणों तथा परम्पराओं की वजह से वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्धारित स्तर प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग किया जाता हो।

इस वक्र की निचली स्थिति प्राप्त करने के लिये ऐसा समाज होना जरूरी है जहाँ जमीन सम्बन्धी अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या हो, बाजार-तंत्र पर आधारित साधनों तथा निर्णय लेने में सक्षम प्रणाली का इस्तेमाल होता हो, पर्यावरणीय खर्च आन्तरिक साधनों से पूरे किये जा सकते हों तथा जिसमें सांस्कृतिक कारणों तथा परम्पराओं की वजह से वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्धारित स्तर प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग किया जाता हो।

इसमें सन्देह नहीं कि भारत जैसे देश में इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि पर्यावरणीय कुज़नेट वक्र का स्तर किस तरह ज्यादा-से-ज्यादा कम किया जा सके ताकि देश को पर्यावरणीय सुधार लाने के लिये उच्च आय स्तर प्राप्त करने का इन्तजार न करना पड़े।

भारत के मामले में इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि यहाँ पर्यावरणीय कुज़नेट वक्र का आरम्भिक भाग अपेक्षाकृत सीधा है क्योंकि यहाँ भूमि की अधिग्रहण क्षमता उस बिन्दु तक पहुँच गई है जहाँ गरीबी अत्यधिक शोचनीय स्तर पर पहुँच चुकी होती है तथा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता इतनी अधिक होती है कि गरीब लोग अपना पेट पालने के लिये बड़े पैमाने पर पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं।

विकास तथा आर्थिक वृद्धि के मद्देनजर होने वाली पर्यावरणीय क्षति को कम करने में विज्ञान तथा तकनीक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे देश में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जिस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वे ऐसे समाज से आई हैं जिसने पर्यावरण को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया और इसी वजह से वहाँ पर्यावरण को ज्यादा क्षति पहुँचाई गई।

हाल के कुछ वर्षों में इनमें से कुछ देशों ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये कई कदम उठाए हैं। जाहिर है कि ये कदम केवल प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से ही नहीं उठाए गए बल्कि संसाधनों के समाप्ति के कगार पर पहुँच जाने की वजह से ऐसा किया जाना जरूरी भी था। लेकिन भारत जैसे देश के लिये इस उद्देश्य से अपने उपलब्ध पूँजीगत भण्डारों तथा तकनीकों को बदलना न केवल कठिन होगा बल्कि बेहद महंगा भी होगा।

इसीलिये हमारे देश में विकास नीति में ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देना ज्यादा लाभप्रद होगा जो सामान्यत: प्रदूषण को रोकती हों। हालांकि ऐसा किया जाना तब तक सम्भव नहीं है जब तक न केवल घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना बन्द किया जाए बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा खपत में पर्यावरणीय क्षति का खर्च भी शामिल किया जाए। जाहिर है कि ऐसी पारदर्शी प्रणाली तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें पर्यावरणीय खर्च तथा कीमतें भी शामिल हों।

प्रदूषण को रोकने का उचित आर्थिक तरीका अपनाने के लिये मापने तथा निगरानी रखने का ऐसा पैमाना होना जरूरी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कीमतों का उचित स्तर प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के आधार पर निर्धारित किया गया है। ऐसी व्यवस्था में यह भी जरूरी है कि कानूनी तथा अनुबन्ध खर्च अपेक्षाकृत काफी कम हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सम्बद्ध कानूनों तथा नियंत्रण नियमों का पालन किया जा रहा है।

उचित ढंग से तकनीकी विकास के लिये प्रभावी नियंत्रण बेहद जरूरी है। अमेरिकी सरकार द्वारा वर्ष 1970 में बनाए गए कड़े नियमों तथा कानूनी बाध्यताओं के परिणामस्वरूप और पहली तथा दूसरी बार झटके से तेल की कीमतों में आये उछाल को देखते हुए विश्व भर में ईंधनचालित मोटरगाड़ियाँ विकसित की जा रही हैं।

जिन देशों तथा नगरों में मोटरगाड़ियों में केटालिटिक कनवर्टर लगाने तथा सीसा-रहित पेट्रोल के उपयोग को कानूनी रूप से आवश्यक बना दिया गया है वहाँ हवा अपेक्षाकृत काफी स्वच्छ हो गई है। हालांकि नियंत्रण के उपायों का ठोस आर्थिक आधार होना जरूरी है जिसके लिये अनुपालन होने तथा नहीं होने, दोनों दृष्टियों से कीमतों तथा लाभों का मूल्यांकन आवश्यक है।

साथ ही नियंत्रण मापदंडों की नियमित समीक्षा भी जरूरी है क्योंकि प्रभावित करने वाले कारक हर समय बदलते रहते हैं तथा जिस समय जिस आधार पर मानक निर्धारित किये गए होंगे उस समय बदली हुई स्थिति का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं हुआ होगा।

यह बात तेजी से स्पष्ट होती जा रही है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं हैं। वास्तव में पर्यावरण को क्षति पहुँचने से खर्चे बढ़ते हैं जो विकास के मार्ग में बड़ी बाधा है। लेकिन हमारे देश में इस बात को लम्बे समय तक नजरअन्दाज किया गया है। अब यह जरूरी है कि एक युक्तिसंगत रणनीति तैयार कर दोनों के बीच विरोध को दूर किया जाए।

इसमें कोई शक नहीं कि इसके लिये प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण सम्बन्धी संस्थाओं को निचले स्तर से बड़े पैमाने पर पुनर्गठित करना होगा तथा पर्यावरणीय मुद्दों को आर्थिक नीति से जोड़कर देखना होगा। पर्यावरणीय क्षति के आर्थिक परिणामों के बारे में आम जनता को शिक्षित करने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास किये जाने जरूरी हैं ताकि निर्णय लेने वाले अधिकारियों तथा उपभोक्ताओं को पर्यावरण के मुद्दे पर संवेदनशील बनाया जा सके।

अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा खपत के आर्थिक आधार पर फैसले लेने के लिये बड़े पैमाने पर शोध तथा आँकड़े इकट्ठा करना जरूरी है। उम्मीद है कि ‘ग्रीन इण्डिया-2047’ (हरा-भरा भारत 2047) परियोजना इन विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उनके इस कथन में कुछ सच्चाई भी हो सकती है परन्तु भारत की तुलना उन देशों से करना इस कारण उचित न होगा क्योंकि किस भी देश में आर्थिक विकास की गति नियंत्रित करने में न केवल वहाँ के जन सांख्यिकीय आँकड़े एवं प्राकृतिक संसाधन महत्त्वपूर्ण होते हैं अपितु बाहरी राजनीतिक कारण भी इसमें अहम भूमिका अदा करते हैं।

उदाहरण के तौर पर यह कहा जा सकता है कि यदि भारत को विभाजन के दर्दनाक दौर से गुजरना न पड़ा होता (अथवा विभाजन के पश्चात पड़ोसी देशों से उसके सम्बन्ध मधुर बने रहते) तो उसे रक्षा तैयारियों और कई अवसरों पर विदेशी आक्रमणों से बचाव में अपने संसाधन न लगाने पड़ते और वह उनका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिये कर सकता था। तथापि भारत में आर्थिक विकास की गति सामान्यतः सन्तोषजनक ही रही है विशेषकर ‘80 और 90 के दशकों में।

बीच के कुछ वर्षों विशेषकर 1989 से 1991 के बीच यह गति कुछ धीमी अवश्य हो गई थी। इस वर्ष भी 1992-93 में हासिल विकास दर को बनाए रखने के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की जा रही है। उद्योगों की विकास दर में महत्त्वपूर्ण कमी आई है और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण में भी अनेक बाधाएँ उपस्थित हो रही हैं।

विकास दर मापने के परम्परागत तरीके उत्पादों और सेवाओं के बाजार भाव पर ही आधारित होते हैं। परिसम्पत्तियों के लेन-देन और उनमें परिवर्तन की अन्य गतिविधियाँ जो बाजार स्तर पर स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसमें नहीं जोड़ी जाती यद्यपि ये देश में उत्पादकता का रुख एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में उत्पादकता उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और उनकी स्थिति से नियंत्रित होती है।

विगत पचास वर्षों के भारत के इतिहास से उसके सम्बन्ध में आमतौर पर यह धारणा बनी है कि उसने अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किये हैं। इसी कमी को दूर करने के लिये टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) ने भूदिवस 1995 को ‘ग्रीन इंडिया-2047’ (ग्रोथ विद रिसोर्स एनहान्समेंट ऑफ एनवायरमेंट एण्ड नेचर) नामक एक प्रमुख योजना आरम्भ की।

इस योजना का उद्देश्य है भारत के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की क्षति का अध्ययन करना और उनकी मात्रा और गुणवत्ता में हुए परिवर्तनों का आर्थिक मूल्यांकन करना। परन्तु इसका प्रमुख उद्देश्य है आगामी पचास वर्षों के लिये विकास और प्रगति के ऐसे विकल्पों का विकास और निर्धारण करना जो न केवल विगत वर्षों में हुई क्षति की भरपाई कर सकें अपितु जिनके द्वारा आगामी वर्षों में देश अपने प्राकृतिक और पर्यावरणीय संसाधनों में वास्तविक वृद्धि कर सके।

इतना अवश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों की भौतिक क्षति के आर्थिक मूल्यांकन की किसी विधि का निर्धारण एक अत्यन्त जटिल कार्य है और इस कारण जो भी आर्थिक आकलन किया जाएगा वह कई तरह के आम अनुमानों पर आधारित होगा। फलस्वरूप वह निर्णायक नहीं हो सकेगा। जो भी मूल्यांकन किया जाएगा उसमें समय-समय पर सुधार और परिवर्तन करते रहना होगा। और वह परिवर्तन मुद्दों की बेेहतर सूचना और जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

जटिल कार्य

पर्यावरणीय क्षति सम्बन्धी आर्थिक आँकड़े तैयार करने में प्रमुख समस्या इस बात की है कि ये आँकड़े आकलन के अप्रत्यक्ष तरीकों के आधार पर बनाए जाने हैं पर्यावरणीय क्षति को सामान्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, वायु एवं जल आदि के प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव और दूसरा, जलापूर्ति की लागत बढ़ने, भूमि के बिगड़ने एवं वनों के विनाश के कारण उत्पादकता पर पड़ने वाला प्रभाव।

कार्टर ब्रेंडन एवं कुछ अन्य लोगों द्वारा किये गए हाल ही के विश्व बैंक अध्ययन में भारत में पारस्थितिकी प्रदूषण से होने वाले नुकसान के आकलन का प्रयास किया गया है। उसमें भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। दूसरे देशों में यह औसतन दो से ढाई प्रतिशत के बीच है।

टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के अपने आँकड़ों का प्रतिशत इससे भी अधिक है क्योंकि पहले वाले अध्ययन में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें शामिल नहीं की गई थीं। उदाहरण के लिये कार्टर ब्रेंडन द्वारा किये गए अध्ययन में आन्तरिक वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम आँका गया जबकि टाटा ऊर्जा अनुसन्धान संस्थान संस्थान ने आन्तरिक वायु प्रदूषण के प्रभावों पर विस्तृत अध्ययन किये हैं।

इनमें विभिन्न प्रकार के ईंधनों और स्टोवों से निकलने वाले प्रदूषकों और भिन्न-भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वालों पर उनके प्रभाव के स्तर का भी आकलन किया गया है। साथ ही महामारी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी हानियों का भी अनुमान लगाया गया है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने अनुमान लगाया है कि प्रतिवर्ष लगभग 22 लाख लोग आन्तरिक वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।

बच्चे और स्त्रियाँ इसका सर्वाधिक शिकार होते हैं इससे संकेत मिलता है कि भारत में आन्तरिक प्रदूषण की समस्या बाह्य प्रदूषण की समस्या से कहीं ज्यादा गम्भीर है। इससे यह तथ्य भी उजागर होता है कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लिये खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा की सही नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

वायु प्रदूषण से भी अधिक भारी कीमत इस देश में सतही और भूजल के प्रदूषण से हुई हानि की चुकानी पड़ती है। भारत में फैलने वाली अधिकतम बीमारियाँ संक्रमित और प्रदूषित जल के कारण होती हैं। आंत्रशोथ, ट्रैकोमा (रोहा) ओर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ जल प्रदूषण के आधिक्य से उत्पन्न होती हैं।

छोटे शिशुओं की ऊँची मृत्यु-दर के पीछे भी कारण जल का प्रदूषित होना है प्रदूषित जल से इन छोटे शिशुओं के शरीर में असमय ही कई प्रकार के संक्रामक रोगों के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। अभी तक जल प्रदूषण सम्बन्धी नीति का निर्धारण अथवा उसका आकलन सही ढंग से नहीं किया गया है और जहाँ कहीं ऐसा किया भी गया है वहाँ उपलब्ध तथ्यों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। निम्नतर स्तर पर इन्हें लागू करने के संस्थागत तरीके अभी तक प्रभावी नहीं हो सके हैं।

सामान्य तौर पर हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों के लम्बे समय से दोहन का कारण यह रहा है कि हमारा पूरा ध्यान सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि पर ही केन्द्रित रहा। इसमें बदलाव तभी लाया जा सकता है जब ऐसे बाहरी समूचकों को अन्तर्निहित किया जाए जो राष्ट्रीय आय के लेखों में स्पष्ट दिखाई नहीं देते।

धन-दौलत का अर्थ केवल बाजारी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सम्पत्तियों से नहीं है। वन, स्वच्छ वायु, स्वस्थ भूमि एवं स्वच्छ जल आदि प्राकृतिक संसाधनों का भी उसमें महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। जब तक इन संसाधनों का लगातार आकलन नहीं किया जाता, आर्थिक उत्पाद एवं सम्पत्ति की गणना के आँकड़े अधूरे एवं भ्रामक सिद्ध होंगे।

ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्री आर्थिक व्यवस्था में पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के महत्त्व की बात की हमेशा से अवहेलना करते आए हैं। छह दशक पूर्व सर्वप्रथम हेरल्ड होटलिंग नामक व्यक्ति ने इस्तेमाल होने वाले संसाधनों के क्षय के प्रश्न को आर्थिक व्यवस्था से जोड़कर उसका विवेचन किया। उन्होंने एक ऐसा विश्लेषणात्मक ढाँचा तैयार किया जिससे क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल की कीमत और आर्थिक लागत निर्धारित की जा सके।

होटलिंग का यह कार्य मुख्यतः खनिज संसाधनों के दोहन से सम्बन्धित था परन्तु कमोबेश वहीं ढाँचा स्वच्छ वायु, जल, मृदा और वनों के सन्दर्भ में भी लागू किया जा सकता था। होटलिंग के बाद दो अग्रणी अर्थशास्त्रियों- केनेथ बोल्डिंग और निकोलस जार्जस्क रोजेन ने पर्यावरण और विकास के आपसी सम्बन्ध की और मजबूत व्याख्या की। बोल्डिंग ने वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया और यह दिखाया कि ये किस प्रकार ‘बैड्स’ की उत्पत्ति करते हैं।

जार्जस्क रोजेन ने भौतिक शास्त्र के सादृश्य से यह प्राक्कल्पना विकसित की कि आर्थिक प्रक्रिया प्रणाली में उत्क्रम माप पैदा करती है। कई देशों का अनुभव है कि वहाँ अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का उत्क्रम माप एक स्तर तक बढ़ा और उसके पश्चात आय बढ़ने, संस्थागत ढाँचा सुदृढ़ होने एवं कानूनी प्रावधानों आदि के कारण इसमें एकाएक बदलाव दृष्टिगत हुआ।

लेकिन सन्धिकाल की प्रवृत्ति के प्रमाण तकरीबन पिछले 25 सालों से ही दिखाई पड़ने लगे हैं। धीरे-धीरे वनों के विनाश और पोषक तत्वों वाली मृदा में कमी, भूजल स्तर में गिरावट तथा स्वच्छ हवा एवं स्वच्छ पानी की मात्रा में निरन्तर कमी की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी कमी आई है और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े खर्च में तेजी से वृद्धि हुई है।

आधुनिकीकरण तथा विकास के पारम्परिक तरीके से हो रहे विनाश की प्रवृत्ति पर समाज कब और कैसे रोक लगाएगा, इस सवाल का हल ढूँढने के लिये हाल के कुछ वर्षों में शोध किये गए हैं। इस सवाल का जवाब अक्सर वातावरण कुजनेट वक्र के आधार पर दिया जाता है। इस वक्र रेखा के आकार तथा इसकी विभिन्न अवस्थितियों को नीचे दिये गए चित्र में दिखाया गया है।

इस वक्र की निचली स्थिति प्राप्त करने के लिये ऐसा समाज होना जरूरी है जहाँ जमीन सम्बन्धी अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या हो, बाजार-तंत्र पर आधारित साधनों तथा निर्णय लेने में सक्षम प्रणाली का इस्तेमाल होता हो, पर्यावरणीय खर्च आन्तरिक साधनों से पूरे किये जा सकते हों तथा जिसमें सांस्कृतिक कारणों तथा परम्पराओं की वजह से वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्धारित स्तर प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग किया जाता हो।

इस वक्र की निचली स्थिति प्राप्त करने के लिये ऐसा समाज होना जरूरी है जहाँ जमीन सम्बन्धी अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या हो, बाजार-तंत्र पर आधारित साधनों तथा निर्णय लेने में सक्षम प्रणाली का इस्तेमाल होता हो, पर्यावरणीय खर्च आन्तरिक साधनों से पूरे किये जा सकते हों तथा जिसमें सांस्कृतिक कारणों तथा परम्पराओं की वजह से वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्धारित स्तर प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग किया जाता हो।इसमें सन्देह नहीं कि भारत जैसे देश में इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि पर्यावरणीय कुज़नेट वक्र का स्तर किस तरह ज्यादा-से-ज्यादा कम किया जा सके ताकि देश को पर्यावरणीय सुधार लाने के लिये उच्च आय स्तर प्राप्त करने का इन्तजार न करना पड़े।

भारत के मामले में इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि यहाँ पर्यावरणीय कुज़नेट वक्र का आरम्भिक भाग अपेक्षाकृत सीधा है क्योंकि यहाँ भूमि की अधिग्रहण क्षमता उस बिन्दु तक पहुँच गई है जहाँ गरीबी अत्यधिक शोचनीय स्तर पर पहुँच चुकी होती है तथा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता इतनी अधिक होती है कि गरीब लोग अपना पेट पालने के लिये बड़े पैमाने पर पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं।

सक्रिय भूमिका

विकास तथा आर्थिक वृद्धि के मद्देनजर होने वाली पर्यावरणीय क्षति को कम करने में विज्ञान तथा तकनीक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे देश में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जिस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वे ऐसे समाज से आई हैं जिसने पर्यावरण को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया और इसी वजह से वहाँ पर्यावरण को ज्यादा क्षति पहुँचाई गई।

हाल के कुछ वर्षों में इनमें से कुछ देशों ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये कई कदम उठाए हैं। जाहिर है कि ये कदम केवल प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से ही नहीं उठाए गए बल्कि संसाधनों के समाप्ति के कगार पर पहुँच जाने की वजह से ऐसा किया जाना जरूरी भी था। लेकिन भारत जैसे देश के लिये इस उद्देश्य से अपने उपलब्ध पूँजीगत भण्डारों तथा तकनीकों को बदलना न केवल कठिन होगा बल्कि बेहद महंगा भी होगा।

इसीलिये हमारे देश में विकास नीति में ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देना ज्यादा लाभप्रद होगा जो सामान्यत: प्रदूषण को रोकती हों। हालांकि ऐसा किया जाना तब तक सम्भव नहीं है जब तक न केवल घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना बन्द किया जाए बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा खपत में पर्यावरणीय क्षति का खर्च भी शामिल किया जाए। जाहिर है कि ऐसी पारदर्शी प्रणाली तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें पर्यावरणीय खर्च तथा कीमतें भी शामिल हों।

प्रदूषण को रोकने का उचित आर्थिक तरीका अपनाने के लिये मापने तथा निगरानी रखने का ऐसा पैमाना होना जरूरी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कीमतों का उचित स्तर प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के आधार पर निर्धारित किया गया है। ऐसी व्यवस्था में यह भी जरूरी है कि कानूनी तथा अनुबन्ध खर्च अपेक्षाकृत काफी कम हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सम्बद्ध कानूनों तथा नियंत्रण नियमों का पालन किया जा रहा है।

प्रभावी नियंत्रण

उचित ढंग से तकनीकी विकास के लिये प्रभावी नियंत्रण बेहद जरूरी है। अमेरिकी सरकार द्वारा वर्ष 1970 में बनाए गए कड़े नियमों तथा कानूनी बाध्यताओं के परिणामस्वरूप और पहली तथा दूसरी बार झटके से तेल की कीमतों में आये उछाल को देखते हुए विश्व भर में ईंधनचालित मोटरगाड़ियाँ विकसित की जा रही हैं।

जिन देशों तथा नगरों में मोटरगाड़ियों में केटालिटिक कनवर्टर लगाने तथा सीसा-रहित पेट्रोल के उपयोग को कानूनी रूप से आवश्यक बना दिया गया है वहाँ हवा अपेक्षाकृत काफी स्वच्छ हो गई है। हालांकि नियंत्रण के उपायों का ठोस आर्थिक आधार होना जरूरी है जिसके लिये अनुपालन होने तथा नहीं होने, दोनों दृष्टियों से कीमतों तथा लाभों का मूल्यांकन आवश्यक है।

साथ ही नियंत्रण मापदंडों की नियमित समीक्षा भी जरूरी है क्योंकि प्रभावित करने वाले कारक हर समय बदलते रहते हैं तथा जिस समय जिस आधार पर मानक निर्धारित किये गए होंगे उस समय बदली हुई स्थिति का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं हुआ होगा।

यह बात तेजी से स्पष्ट होती जा रही है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं हैं। वास्तव में पर्यावरण को क्षति पहुँचने से खर्चे बढ़ते हैं जो विकास के मार्ग में बड़ी बाधा है। लेकिन हमारे देश में इस बात को लम्बे समय तक नजरअन्दाज किया गया है। अब यह जरूरी है कि एक युक्तिसंगत रणनीति तैयार कर दोनों के बीच विरोध को दूर किया जाए।

इसमें कोई शक नहीं कि इसके लिये प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण सम्बन्धी संस्थाओं को निचले स्तर से बड़े पैमाने पर पुनर्गठित करना होगा तथा पर्यावरणीय मुद्दों को आर्थिक नीति से जोड़कर देखना होगा। पर्यावरणीय क्षति के आर्थिक परिणामों के बारे में आम जनता को शिक्षित करने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास किये जाने जरूरी हैं ताकि निर्णय लेने वाले अधिकारियों तथा उपभोक्ताओं को पर्यावरण के मुद्दे पर संवेदनशील बनाया जा सके।

अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा खपत के आर्थिक आधार पर फैसले लेने के लिये बड़े पैमाने पर शोध तथा आँकड़े इकट्ठा करना जरूरी है। उम्मीद है कि ‘ग्रीन इण्डिया-2047’ (हरा-भरा भारत 2047) परियोजना इन विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी।