Source

जल चेतना - तकनीकी पत्रिका, जुलाई 2014

इसे कुदरत की बिडम्बना ही कहेंगे कि धरती पर सत्तर प्रतिशत पानी होने के बावजूद इंसान दिनोंदिन प्यासा होता जा रहा है। एक तथ्य यह भी है कि धरती पर मौजूद पानी का केवल दो प्रतिशत पानी ही इंसान के प्रयोग के अनुकूल है। पानी अब इंसान को आसानी से मुहैया नहीं हो रहा है। इंसानी लापरवाही और कमजोर प्रबन्धन के चलते न केवल हिन्दुस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्क पीने के पानी की किल्लत से दो-चार हो रहे हैं। पानी की कमी इस कदर भयावह होती जा रही है कि कुछ सालों में ही पानी की एक-एक बूँद के लिये संघर्ष करना पड़ सकता है कोई शक नहीं कि अगला विश्वयुद्ध पानी को लेकर ही होगा।

इसे कुदरत की बिडम्बना ही कहेंगे कि धरती पर सत्तर प्रतिशत पानी होने के बावजूद इंसान दिनोंदिन प्यासा होता जा रहा है। एक तथ्य यह भी है कि धरती पर मौजूद पानी का केवल दो प्रतिशत पानी ही इंसान के प्रयोग के अनुकूल है। पानी अब इंसान को आसानी से मुहैया नहीं हो रहा है। इंसानी लापरवाही और कमजोर प्रबन्धन के चलते न केवल हिन्दुस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्क पीने के पानी की किल्लत से दो-चार हो रहे हैं। पानी की कमी इस कदर भयावह होती जा रही है कि कुछ सालों में ही पानी की एक-एक बूँद के लिये संघर्ष करना पड़ सकता है कोई शक नहीं कि अगला विश्वयुद्ध पानी को लेकर ही होगा।इंसानी बदसलूकियों के कारण पानी दिनों-दिन ‘पानी’ माँगता जा रहा है। लगातार निचोड़ते जाने के कारण जमीन के भीतर का पानी नीचे ही जाता जा रहा है। कुएँ, बावड़ी, तालाब वगैरह सूखते जाने की बातें पुरानी हो चुकी हैं। छोटी-मोटी नदियों के सूखने की चर्चा भी अब बेमतलब लगती है। गंगा, यमुना जैसी बड़ी और पवित्र नदियाँ तक आदमी की करतूतों के चलते कई जगहों पर गन्दे नालों सरीखी दिखने लगी हैं। यहाँ तक कि समुद्र भी इंसान के फैलाए प्रदूषण के चलते पानी-पानी हुआ जाता है। अब जरा सोचिए! पानी से हम परेशान हैं या हमसे पानी। इन दिनों पृथ्वी की अधिकतर आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है। शहरों में पानी को लेकर धमाचौकड़ी मची है। शायद आपको जानकर हैरत हो कि दुनिया भर में पानी को लेकर कमोबेश यही हालात है। इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि धरती के सत्तर फीसदी हिस्से पर पानी होने के बावजूद भारत समेत दुनिया के अधिकांश देश पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। पानी लोगों की पहुँच से दूर होता जा रहा है।

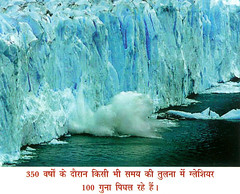

आज के हालात भयावह कल का संकेत दे रहे हैं। विश्व में पानी के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है। जमीन पर उपलब्ध शुद्ध पानी के क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। दुनिया का 97.2 फीसदी पानी लवणीय रूप में सागरों में पड़ा है और केवल दो प्रतिशत पानी शुद्ध बचा है, जो बचा है वह भी बढ़ते तापमान के चलते हिमसागरों के तेजी से पिघलने की वजह से समुद्र में मिल रहा है। शुद्ध पानी का केवल 0.0001 प्रतिशत पानी नदियों में बह रहा है। ऐसे में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। हर साल दुनिया में 12.5 से 14 अरब क्यूबिक मीटर पानी इंसान के इस्तेमाल के लिये उपलब्ध होता है। यह सन 1989 में प्रति व्यक्ति 9000 क्यूबिक मीटर सालाना था, जो सन 2000 में घटकर 7800 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष रह गया है। पानी की कमी की गति निरन्तर यही बनी रही, तो 2025 तक पानी की उपलब्धता घटकर 5100 क्यूबिक मीटर ही रह जाएगी। पानी की कम उपलब्धता को देख कर दुनिया का हर शख्स महसूस करने लगा कि भविष्य का सबसे बड़ा खतरा जल संकट होगा, जिसके शुरुआती प्रभाव हम पिछले तीन दशकों से देखते आ रहे हैं। इसे इंसानी बदइन्तजामी कहें या फिर कुदरत का कोप, लेकिन सच्चाई यही है कि हम अभी भी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ी जल की एक-एक बूँद के लिये संघर्ष करती नजर आएगी।

आज के हालात भयावह कल का संकेत दे रहे हैं। विश्व में पानी के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है। जमीन पर उपलब्ध शुद्ध पानी के क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। दुनिया का 97.2 फीसदी पानी लवणीय रूप में सागरों में पड़ा है और केवल दो प्रतिशत पानी शुद्ध बचा है, जो बचा है वह भी बढ़ते तापमान के चलते हिमसागरों के तेजी से पिघलने की वजह से समुद्र में मिल रहा है। शुद्ध पानी का केवल 0.0001 प्रतिशत पानी नदियों में बह रहा है। ऐसे में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। हर साल दुनिया में 12.5 से 14 अरब क्यूबिक मीटर पानी इंसान के इस्तेमाल के लिये उपलब्ध होता है। यह सन 1989 में प्रति व्यक्ति 9000 क्यूबिक मीटर सालाना था, जो सन 2000 में घटकर 7800 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष रह गया है। पानी की कमी की गति निरन्तर यही बनी रही, तो 2025 तक पानी की उपलब्धता घटकर 5100 क्यूबिक मीटर ही रह जाएगी। पानी की कम उपलब्धता को देख कर दुनिया का हर शख्स महसूस करने लगा कि भविष्य का सबसे बड़ा खतरा जल संकट होगा, जिसके शुरुआती प्रभाव हम पिछले तीन दशकों से देखते आ रहे हैं। इसे इंसानी बदइन्तजामी कहें या फिर कुदरत का कोप, लेकिन सच्चाई यही है कि हम अभी भी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ी जल की एक-एक बूँद के लिये संघर्ष करती नजर आएगी।खतरे में जलस्रोत

आज औद्योगिकीकरण और गहन कृषि पद्धति तथा शहरीकरण के चलते नदी जल का अन्धाधुन्ध दोहन किया जा रहा है। जिससे पानी की गुणवत्ता और मात्रा में लगातार कमी आ रही है। कई क्षेत्रों में नदी जल में इतने खतरनाक रसायन और भारी तत्वों का प्रवेश हो गया है कि वहाँ पानी अब किसी भी जीव के उपयोग के लिये सुरक्षित नहीं बचा है। घरेलू एवं औद्योगिक तरल अपशिष्ट को सीधे नदी में बहा दिया जाने के कारण नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कृषि में उपयोग किये गए रसायन, रासायनिक खाद, खरपतवारनाशी एवं कीटनाशी की बहुत अधिक मात्रा पानी में बहकर नदी व अन्य जलस्रोतों में पहुँचकर जल को प्रदूषित करती है। इसके अतिरिक्त जैविक पदार्थों और वाहित जल-मल आदि से भी नदियों का पानी दूषित होता है। भारत में मानव और पशु अपशिष्ट के प्रबन्धन की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से नदियाँ अत्यधिक प्रदूषित होती हैं। बहुत तेजी से बढ़ते महानगरों में अपशिष्ट के प्रबन्धन की समस्या अधिक गम्भीर रूप धारण करती जा रही है।

आज औद्योगिकीकरण और गहन कृषि पद्धति तथा शहरीकरण के चलते नदी जल का अन्धाधुन्ध दोहन किया जा रहा है। जिससे पानी की गुणवत्ता और मात्रा में लगातार कमी आ रही है। कई क्षेत्रों में नदी जल में इतने खतरनाक रसायन और भारी तत्वों का प्रवेश हो गया है कि वहाँ पानी अब किसी भी जीव के उपयोग के लिये सुरक्षित नहीं बचा है। घरेलू एवं औद्योगिक तरल अपशिष्ट को सीधे नदी में बहा दिया जाने के कारण नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कृषि में उपयोग किये गए रसायन, रासायनिक खाद, खरपतवारनाशी एवं कीटनाशी की बहुत अधिक मात्रा पानी में बहकर नदी व अन्य जलस्रोतों में पहुँचकर जल को प्रदूषित करती है। इसके अतिरिक्त जैविक पदार्थों और वाहित जल-मल आदि से भी नदियों का पानी दूषित होता है। भारत में मानव और पशु अपशिष्ट के प्रबन्धन की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से नदियाँ अत्यधिक प्रदूषित होती हैं। बहुत तेजी से बढ़ते महानगरों में अपशिष्ट के प्रबन्धन की समस्या अधिक गम्भीर रूप धारण करती जा रही है।धरती पर जलीय सन्तुलन हमेशा वैश्विक जलचक्र के जरिए बना रहता है। भूगर्भिक इतिहास में कई बार हिमकाल और विश्वतापन के दौर आये हैं लेकिन धरती पर पानी की उपलब्धता में कोई खास अन्तर नहीं आया। फर्क आया तो केवल पानी के वितरण और स्वरूप में। हिमकाल में पानी का बड़ा हिस्सा उत्तरी-पूर्वी अमरीका और पश्चिमी यूरोप पर जमा हो गया था, तो विश्व तापन के दौर में हिम के रूप में जमा शुद्ध जल पिघलकर लवणीय सागरों में मिल गया। आज का दौर विश्व तापन का है, जिसके शुरुआती समय में आर्कटिक, अंटार्कटिक और ऊँची पर्वतीय चोटियों पर जमी हिम टोपियाँ और हिमनद पिघल रहे हैं। हिमालय आल्पस, एंडीज की हिमानी तेजी से पिघल रही है। हालत यह हो गई कि आर्कटिक क्षेत्र में तो भू-सतह दिखने लगी है। पानी के यह भयावह संकट का जिम्मेदार इंसान ही है। इंसानी लापरवाही और उपेक्षा के चलते ही जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पानी के अतिदोहन का ही नतीजा है कि पेयजल का संकट नित दिन गहराता जा रहा है।

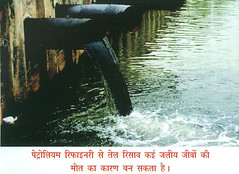

भारत की बात करें, तो यहाँ भी जलदोहन के आँकड़े चिन्ताजनक हैं। भारत में 1975 में भूजल दोहन 60 प्रतिशत था दो दशक बाद ही 1995 में 400 प्रतिशत हो गया। यूएनइपी (यूनाईटेड नेशन एनवायरान्मेेन्ट प्रोग्राम) के अध्ययन के मुताबिक जहाजों, कारखानों और अन्य माध्यमों से हर साल 21 बैरल करीब 2464.30 लीटर तेल समुद्र के पानी में मिल जाता है। औसतन एक दशक में करीब 6 लाख बैरल (7 करोड़ 40 लाख लीटर से ज्यादा) तेल दुर्घटनावश जहाजों से समुद्र में मिल चुका है। समुद्र को अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिये भी सबसे उपर्युक्त जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदूषण की चिन्ताजनक स्थिति दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया में है। एक आँकड़े के मुताबिक सिर्फ दक्षिण एशिया में ही हर रोज 11,650 टन कचरा समुद्र में फेंक दिया जाता है। प्रदूषण के लिहाज से पश्चिम प्रशान्त, हिन्द महासागर, फारस की खाड़ी, मध्य एशिया और कैरिबियाई सागर में स्थिति अधिक चिन्ताजनक है।

महासागर भी हैं खतरे में

वर्तमान में मानवीय गतिविधियों का प्रभाव समुद्रों पर भी दिखाई देने लगा है। महासागरों के तटीय क्षेत्रों में दिनोंदिन प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जहाँ तटीय क्षेत्र विशेष कर नदियों के मुहानों पर सूर्य के प्रकाश की पर्याप्तता के कारण अधिक जैवविविधता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाते थे, वहीं अब इन क्षेत्रों के समुद्री जल में भारी मात्रा में प्रदूषणकारी तत्वों के मिलने से वहाँ जीवन संकट में हैं। तेलवाहक जहाजों से तेल के रिसाव के कारण एवं समुद्री जल के मटमैला होने के कारण उसमें सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुँच पाता, जिससे वहाँ जीवन को पनपने में परेशानी होती है और उन स्थानों पर जैवविविधता भी प्रभावित होती है। यदि किसी कारणवश पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो महासागरों की कार्बन डाइआॅक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता में कमी आएगी जिससे वायुमण्डल में गैसों की आनुपातिक मात्रा में परिवर्तन होगा और तब जीवन के लिये आवश्यक परिस्थितियों में असन्तुलन होने से पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है। समुद्रों से तेल व खनिज के अनियंत्रित व अव्यवस्थित खनन एवं अन्य औद्योगिक कार्यों से समुद्री पारितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण सरंक्षण के लिये प्रतिबद्ध संस्था अन्तर-सरकारी पैनल; इंटर गवर्नंमेंटल पैनल आॅन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, की रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है और जिसके परिणामस्वरूप विश्व भर के मौसम में बदलाव हो सकते हैं।

वर्तमान में मानवीय गतिविधियों का प्रभाव समुद्रों पर भी दिखाई देने लगा है। महासागरों के तटीय क्षेत्रों में दिनोंदिन प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जहाँ तटीय क्षेत्र विशेष कर नदियों के मुहानों पर सूर्य के प्रकाश की पर्याप्तता के कारण अधिक जैवविविधता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाते थे, वहीं अब इन क्षेत्रों के समुद्री जल में भारी मात्रा में प्रदूषणकारी तत्वों के मिलने से वहाँ जीवन संकट में हैं। तेलवाहक जहाजों से तेल के रिसाव के कारण एवं समुद्री जल के मटमैला होने के कारण उसमें सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुँच पाता, जिससे वहाँ जीवन को पनपने में परेशानी होती है और उन स्थानों पर जैवविविधता भी प्रभावित होती है। यदि किसी कारणवश पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो महासागरों की कार्बन डाइआॅक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता में कमी आएगी जिससे वायुमण्डल में गैसों की आनुपातिक मात्रा में परिवर्तन होगा और तब जीवन के लिये आवश्यक परिस्थितियों में असन्तुलन होने से पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है। समुद्रों से तेल व खनिज के अनियंत्रित व अव्यवस्थित खनन एवं अन्य औद्योगिक कार्यों से समुद्री पारितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण सरंक्षण के लिये प्रतिबद्ध संस्था अन्तर-सरकारी पैनल; इंटर गवर्नंमेंटल पैनल आॅन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, की रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है और जिसके परिणामस्वरूप विश्व भर के मौसम में बदलाव हो सकते हैं।जल प्रदूषण से जीवन है खतरे में

समुद्र में फेंके जाने वाले प्लास्टिक जैसे अन्य खतरनाक अपशिष्ट से हर साल करीब 10 लाख समुद्री पक्षी, 1 लाख समुद्री स्तनधारी और अनगिनत मछलियाँ मरती हैं। प्रदूषण के कारण पानी के भीतर रहने वाले जलीय जीवों का जैविक तन्त्र भी गड़बड़ाने लगा है। ब्रिटेन के समुद्र तटों के जीव-जन्तुओं पर प्रदूषण के दुष्प्रभावों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को नर जीवों के शरीर में मादा जीवों की तरह अण्डे मिले हैं। समुद्र के सिर्फ 1.5 प्रतिशत तथा जमीनी क्षेत्र के 11.5 प्रतिशत जीव-जन्तु ही संरक्षित श्रेणी में हैं।

संसद के चालू बजट सत्र के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। इसके अनुसार केन्द्र सरकार पिछले तीन सालों में नदियों की सफाई आदि पर 8 अरब रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है लेकिन गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियाँ लगातार प्रदूषित हो रही हैं।

पर्यावरणविद् सुनीता नारायण के मुताबिक ‘भारत में सीवेज (नालियों का गन्दा पानी) एक बड़ी समस्या है।’ भारत में करीब 300 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिनमें से अधिकांश की हालत दयनीय है जिससे साफ किये पानी के साथ अक्सर गन्दा पानी भी उसमें मिल जाता है और फिर उसे नदियों में छोड़ दिया जाता है।

जरूरत है जल संरक्षण की

देश में वर्षा के रूप में प्राप्त पानी का यदि पर्याप्त संग्रहण और संरक्षण किया जाये, तो यहाँ जल संकट समाप्त हो सकता है। हमारे देश की अधिकांश नदियों में पानी की मात्रा कम हो गई है, इनमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, माही, ताप्ती, साबरमती और पेन्नार आदि प्रमुख हैं, जबकि नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र स्वर्णरेखा, मेघना, महानदी के जल की मात्रा में कमी देखी जा रही है। ऐसे में हमें सतही पानी का जहाँ ज्यादा भाग हो वहीं संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय जल प्रबन्धन संस्थान के एक अनुमान के अनुसार भारत में 2050 तक अधिकांश नदियों में जलाभाव की स्थिति होगी। भारत में 4500 बड़े बाँधों में 220 अरब घनमीटर पानी के संग्रहण की क्षमता है। 11 मिलियन ऐसे कुएँ हैं, जिनकी संरचना पानी के पुनर्भरण के अनुकूल है। यदि मानसून अच्छा रहता है, अर्थात बारीश अच्छी होती है तो इनमें 25-30 मिलियन घनमीटर पानी का पुनर्भरण हो सकता है।

आज बढ़ता प्रदूषण, बाँधों का निर्माण, पानी का अत्यधिक दोहन, अति-मत्स्यन और जलवायु परिवर्तन नदियों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। जीवन के लिये अमृत तुल्य जल के संरक्षण के लिये हमें कृषि और अन्य उद्देश्यों के लिये पानी का इस्तेमाल किफायत से करना होगा। इसके साथ ही नदियों के शुद्धिकरण के लिये भी सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा ताकि इससे प्रत्येक व्यक्ति का नदियों से आत्मीय सम्बन्ध स्थापित हो सके और वह नदियों के मुल स्वरूप को बनाए रखने में सहयोग करता रहे। अब समय आ गया है कि हम नदियों की शुद्धता की ओर पर्याप्त ध्यान दें ताकि कलकल करती हुई नदियाँ निरन्तर बहती रहे और जीवन के हर रूप को पालती-पोसती रहें।

पत्राचार का पता:-

द्वारा-मोबिल काॅर्नर, मिर्जापुर स्टेशन रोड, पो-लालबाग, जिला-दरभंगा (बिहार) 846004मोबाईलः- 09708689580