Source

फीचर्स, सितम्बर 2001

तीन हजार से ज्यादा प्रजातियों वाले मच्छरों ने 8 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले दुनिया के हर हिस्से हर कोने में कब्जा कर लिया है। लम्बे समय से वह मानव के साथ रहते हुए मानव की जिंदगी को मुश्किल बनाए हुए है। हर साल लगभग 20 लाख लोगों की मौत का कारण बनते हैं....

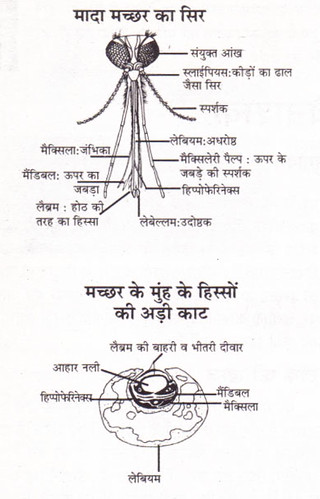

क्या एड्स के प्रसार में मच्छरों की कोई भूमिका है? उपलब्ध विज्ञान सम्मत आंकड़े तो ऐसी किसी भी सम्भावना को सिरे से नकारते हैं। मच्छरों के जरिए फैलने वाले अधिकांश वायरस की तरह एड्स वायरस के किसी मच्छर में अनुकूलन की सम्भावना को लेकर वैज्ञानिकों में मतभिन्नता है। ऐसा होने के आसार बहुत ही कम हैं क्योंकि मच्छर में परिधीय खून (विरेमिया) में वायरस तंत्र के विकास के लिये जरूरी वायरस घनत्व कम होता है। यह नामुमकिन है कि खून चूसते समय मच्छर में वायरस का संक्रमण हो जाए क्योंकि मच्छरों के मुँह के हिस्से इंजेक्शन जैसे चमड़ी को भेदने वाले नहीं होते हैं। ये सिर्फ लार को आगे धकियाने और खून को पीछे की ओर खींचने में ही समर्थ होते हैं। इस काम के लिये दो अलग-अलग नालियाँ होती हैं, एक हाइपोफेरिंक्स और दूसरी आहार नली। इसीलिये लार के जरिए वायरसों के खून में मिलने की गुंजाइश नहीं होती है।मच्छरों द्वारा बीमारियाँ फैलने की आवधारणा तब पनपी थी जब 1870 में पेट्रिक मेन्सन ने दिखाया कि मच्छर हाथीपाँव को फैलाने में समर्थ हैं। मेन्सन एक ब्रिटिश डॉक्टर थे और उन दिनों चीन में काम कर रहे थे। बाद में यह परिकल्पना सही साबित हुई। भारत में मच्छरों की तीन प्रजतियाँ क्यूलेक्स क्युनक्युफेस्सी-एटस, मैन्सोनिया एन्युफिलेरा और मैन्सोमिया यबनिफॉर्मिस को हांथीपाँव के वाहकों के रूप में पहचाना गया है। अफ्रीका के नम और शुष्क क्षेत्रों, अमेरिका, एशिया और प्रशांत महासागर के कई द्वीपों में यह आम बीमारी है। फाइलेरिया में पाँव फूलकर हाथी जैसे हो जाते हैं और शरीर के कई अन्य हिस्से भी असाधारण रूप से बड़े दिखने लगते हैं। यदि शुरूआती दौर में ही निदान हो जाए तो इसका उपचार हो जाता है लेकिन अधिक बढ़ जाने पर खर्चीली कॉस्मटिक सर्जरी के अलावा इसके उपचार का कोई विकल्प नहीं है।

टीके की खोज

यह मेन्सन की प्रेरणा ही थी जिसने रोनाल्ड रॉस को मच्छर में मलेरिया के परजीवी ढूंढने के लिये प्रेरित किया। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश चिकित्सक थे जो उन दिनों भारतीय चिकित्सा सेवा में कार्यरत थे। उन्होनें यह काम बखूबी किया और कितनी ही धारणाओं के तोड़ते हुए सन 1897 में मच्छरों से मलेरिया फैलने का सिद्धान्त दिया। उनके दोस्तों के लिये यह एक आश्चर्य की बात थी कि रोनाल्ड एक ऐसे क्षेत्र का हीरो हो गया जिस क्षेत्र में (डॉक्टरी में) वह कतई नहीं जाना चाहता था। किशोर उम्र में वह चित्रकार, संगीतकार, गणितज्ञ, कवि या फिर उपन्यासकार बनने के सपने देखता था।

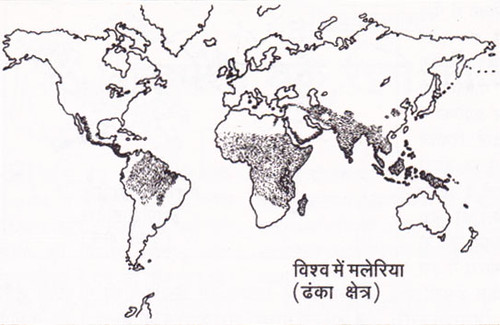

1902 में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए रॉस की इस खोज के बाद जी.बी. ग्रैसी के प्रतिनिधित्व में इटली के कुछ जंतु वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि मलेरिया सिर्फ एनॉफिलीज मच्छर से ही फैलता है। आज रॉस की इस जबर्दस्त खोज को सौ साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी मलेरिया दुनिया की सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी बना हुआ है। खास तौर पर ऊष्ण कटिबंधीय देशों में जहाँ हर साल यह रोग दस से बीस लाख जानें लीलता है। इनमें से अधिकांश लोग ऊष्ण कटिबंधीय अफ्रीका के होते हैं।

मलेरिया का जानलेवा परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, बाकी तीन प्रजातियाँ पी. वाइवेक्स, पी. मलेरी, पी. ओवेल जानलेवा नहीं हैं। मलेरिया चूँकि गरीब देशों की बीमारी है इसीलिये यह उद्योगों को निवेश हेतु आकर्षित नहीं कर पाई है। अभी तक मलेरिया संबंधी खोजों में निवेश बहुत कम था। अब साइबर दुनिया के बादशाह बिल गेट्स ने मलेरिया से संबंधित खोजों के लिये अपने धर्मार्थ फण्ड से मदद देने को प्राथमिकता दी है। उम्मीद है कि इससे मलेरिया टीका खोज कार्यक्रम को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में नया जोश मिलेगा, जिसकी बेहद जरूरत भी है।

मलेरिया का जानलेवा परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, बाकी तीन प्रजातियाँ पी. वाइवेक्स, पी. मलेरी, पी. ओवेल जानलेवा नहीं हैं। मलेरिया चूँकि गरीब देशों की बीमारी है इसीलिये यह उद्योगों को निवेश हेतु आकर्षित नहीं कर पाई है। अभी तक मलेरिया संबंधी खोजों में निवेश बहुत कम था। अब साइबर दुनिया के बादशाह बिल गेट्स ने मलेरिया से संबंधित खोजों के लिये अपने धर्मार्थ फण्ड से मदद देने को प्राथमिकता दी है। उम्मीद है कि इससे मलेरिया टीका खोज कार्यक्रम को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में नया जोश मिलेगा, जिसकी बेहद जरूरत भी है।दुनिया के विकसित देशों की नींद तब खली जब वेस्ट मच्छरों से पनपने वाली नाइल एंसेफेलाइटिस नाम की बामारी का पता चला। अगस्त 1999 में न्यूयॉर्क इस वायरस जन्य बीमारी का शिकार बना। इससे सात मौतें हुईं। एक विकसित देश में हुई इस त्रासदी का मुकाबला करने के लिये क्लिंटन प्रशासन ने 2000 के वित्तीय वर्ष में 77 लाख डॉलर रखे। दरअसल वेस्ट नाइल इंसेफेलाइटिस पक्षियों (खास तौर पर कौओं) की बीमारी है। यह क्यूलेक्स मच्छरों से फैलती है। अगर अनुकूल वातावरण मिले तो यह मच्छर मानव पर भी हमला कर सकते हैं। यानी हम भी इंसेफेलाइटिस के शिकार हो सकते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है और कहा भी जाता है कि यह रोग अफ्रीका की देन है और मध्य-पूर्व एशिया और पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों में आम है। न्यूयॉर्क का मामला पश्चिमी गोलार्ध का पहला मामला है। सौभाग्य से भारत में (इंसानों में) अभी तक यह बीमारी भयानक रूप से सामनें नहीं आई है।

वेस्ट नाइल

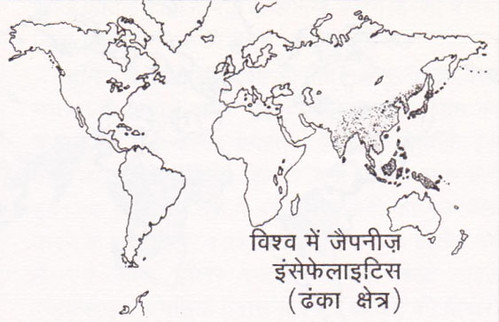

वेस्ट नाइल सिर्फ भविष्य के लिये एक डर हो सकता है। परन्तु इसके दो चचेरे भाइयों, जापानी इंसेफेलाइटिस और डेंगू दोनों ने हमारे देश में पहले ही पैठ बना ली है। समय-समय पर अलग-अलग प्रदेशों में इनका प्रभाव दिखाई देता रहता है। वर्तमान में जापानी इंसेफएलाइटिस कई सारे एशियाई देशों में फैला है। यह वायरस जानवरों में ही पाया जाता है खास तौर पर सुअरों में। सुअरों में यह संक्रमण पक्षियों से आया, तालाब के बगुलों से मच्छरों द्वारा यह फैला। मानव तो दुर्भाग्य से इस रोग की संक्रमण कड़ी में जुड़ गया। लेकिन वह इसके संक्रमण को आगे फैलने का स्रोत नहीं है।

मच्छर जन्य मुख्य बीमारियों से होने वाली रुग्णता दर और मृत्यु दर (वैश्विक स्तर पर) | ||

रोग | वार्षिक रुग्णता | वार्षिक मृत्युदर |

मलेरिया | 10-30 करोड़ | 10-20 लाख |

फाइलेरिया | 12 करोड़ | - |

डेंगू | 5 करोड़ | 24,000 |

जैपनीज इंसेफेलाइटिस | 30-40 हजार | 10,000 |

पीत ज्वर | 2 लाख | 30,000 |

एक बड़े हिस्से में पालतू सुअरों में बड़ी संख्या में हुए गर्भपातों को एक सम्भावित महामारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस बीमारी के संक्रमण का हर मामला जानलेवा नहीं होता भले ही यह संक्रमण दिमागी हो। एक अंदाज के मुताबिक लगभग तीन सौ वायरस संक्रमणों में से सिर्फ एक में बीमारी के लक्षण दिखते हैं। इसके ज्यादातर शिकार 14 बरस के कम उम्र के बच्चे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बीमारी से प्रति वर्ष दुनिया भर में लगभग 10000 लोग जान से हाथ धो बैठते हैं।

गनीमत है कि इसकी रोकथाम के लिये एक कारगर टीका उपलब्ध है। धान के खेतों में पनपने वाले मच्छरों का क्यूलेक्स विश्न्यू नामक समूह जापानी इंसेफेलाइटिस के लिये जिम्मेदार है

गनीमत है कि इसकी रोकथाम के लिये एक कारगर टीका उपलब्ध है। धान के खेतों में पनपने वाले मच्छरों का क्यूलेक्स विश्न्यू नामक समूह जापानी इंसेफेलाइटिस के लिये जिम्मेदार हैडेंगू

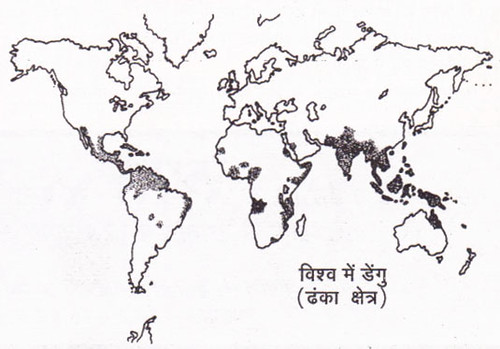

डेंगू का विषाणु चार किस्म का होता है, किस्म-1,2,3,4। यह ऊष्ण कटिबंधीय प्रदेशों खासकर एशिया, प्रशांत और कैरिबिया की स्थानिक बीमारी है। एक बार इसकी किसी एक किस्म का संक्रमण हो जाने पर जिंदगी भर के लिये प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाती है। लेकिन बाद के चरणों में किसी दूसरे किस्म के संक्रमण से डेंगू बुखार या डेंगू शॉक सिण्ड्रोम हो सकता है, यह जानलेवा भी हो सकता है।

डेंगू तीव्र संक्रमण होने पर परिसंचरण तंत्र से खून के प्लाज्मा का रिसाव होने लगता है जिससे रक्तदाब कम हो जाता है जो मौत का कारण भी बन सकता है। अन्य वायरस जन्य बीमारियों की तरह डेंगू की भी कोई खास असरकारक दवा नहीं है, हाँ इसका टीका ईजाद होने की उम्मीद जरूर है।

हर साल दुनिया में डेंगू से लगभग 24 हजार जानें जाती हैं। डेंगू को फैलाने वाला ऐडीज एजिप्टी घर के आस-पास रहने वाला मच्छर है जो बड़े-बड़े डिब्बों, पानी की टंकियों को प्रजनन के लिये चुनता है। 1996 में डेंगू के किस्म-2 वायरस की वजह से फैले रोग ने दिल्ली में 370 जानें ली थीं। तब पाया गया कि यह मच्छर अधिकांशत: कूलरों को अपनी वंशवृद्धि के लिये चुनता है। चूँकि यह हमारे आस-पास ही रहता है इसलिये इसकी रोकथाम के लिये बहुत कठिन प्रयासों की जरूरत नहीं है।

ऐडीज एजिप्टी अफ्रीका और अमेरिका में पीत ज्वर वायरस को फैलाता है। इससे हर साल तकरीबन 30000 लोग मर जाते हैं। यह डेंगू बुखार की तरह ही जानलेवा है और पीलिया से संबंधित है। माना जाता है कि पीत ज्वर अफ्रीका में जन्मा है। हालाँकि इसका पहला दर्ज रिकॉर्ड 1648 में मेक्सिको का है। पीत ज्वर मूलत: बंदरों की बामारी है जो अफ्रीका के घने जंगलों में एडीज एफ्रीकेनस से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति की जाँच और समुद्र पार से आने वालों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाने की सख्तियों के चलते भारत में इस बीमारी की जड़ें नहीं फैल पाईं। लेकिन इसको एक सम्भावित खतरे की तरह देखा जा रहा है। भारत में इसके नहीं फैलने को लेकर एक परिकल्पना यह भी है कि भारतीय परिवेश में ऐडीज एजिप्टी मच्छर पीत ज्वर वायरस का वाहक नहीं बन सकता है लेकिन यह परिकल्पना अभी साबित होना बाकी है।

ऐडीज एजिप्टी अफ्रीका और अमेरिका में पीत ज्वर वायरस को फैलाता है। इससे हर साल तकरीबन 30000 लोग मर जाते हैं। यह डेंगू बुखार की तरह ही जानलेवा है और पीलिया से संबंधित है। माना जाता है कि पीत ज्वर अफ्रीका में जन्मा है। हालाँकि इसका पहला दर्ज रिकॉर्ड 1648 में मेक्सिको का है। पीत ज्वर मूलत: बंदरों की बामारी है जो अफ्रीका के घने जंगलों में एडीज एफ्रीकेनस से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति की जाँच और समुद्र पार से आने वालों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाने की सख्तियों के चलते भारत में इस बीमारी की जड़ें नहीं फैल पाईं। लेकिन इसको एक सम्भावित खतरे की तरह देखा जा रहा है। भारत में इसके नहीं फैलने को लेकर एक परिकल्पना यह भी है कि भारतीय परिवेश में ऐडीज एजिप्टी मच्छर पीत ज्वर वायरस का वाहक नहीं बन सकता है लेकिन यह परिकल्पना अभी साबित होना बाकी है।और भी हैं ज्वर

चिकुनगुन्या, ओन्यांग न्यांग और रॉस नदी ज्वर तीनों ही डेंगू बुखार से करीब से संबंधित है। चिकुनगुन्या ऐडीज एजिप्टी और एडीज एफ्रीकेनस से फैलता है, ऐसे ही ओन्यांग न्यांग एनफिलीज गेम्बियाई और एनाफिलीज फुनस्टेटस से और रॉस नदी ज्वर ऐडीज और क्यूलेक्स की कई प्रजातियों के माध्यम से फैलता है।

चिकुनगुन्या अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापक रूप से फैला है। भारत में भी इसकी मौजूदगी की शंका है जबकि ओन्यांग न्यांग सिर्फ अफ्रीका में व रॉस नदी ज्वर ऑस्ट्रेलिया में फैला है।

ऊपर उल्लेखित मच्छरों से होने वाली खास-खास बीमारियों के अलावा उन बीमारियों की भी लम्बी सूची है जो इन्हीं मच्छरों द्वारा वायरस को जानवरों तक पहुँचाने से फैलती है। ऐसा ही एक रोग रिफ्ट घाटी ज्वर है जो अफ्रीका में आम है। इसी ज्वर को 1994 में तमिलनाडु में भेड़ों के झुण्ड में देखा गया था। वैज्ञानिक इस सम्भावित खतरे के विरुद्ध कमर कस चुके हैं। सितम्बर 2000 में सऊदी अरब में इसी वायरस जन्य बीमारी ने सोलह लोगों की जानें ली थीं। हालाँकि यह अफ्रीका महाद्वीप के बाहर अपनी तरह की पहली घटना थी। वैसे तो दुनिया भर में मच्छरों द्वारा फैलने वाली लगभग 50 वायरल बीमारियाँ हैं जो अधिकांशत: प्राणीजगत से संबंधित हैं और मानव में कम ही फैलती हैं। शुक्र है ये अभी तक अपने देश में प्रवेश नहीं पा सकी है।

ऊपर उल्लेखित मच्छरों से होने वाली खास-खास बीमारियों के अलावा उन बीमारियों की भी लम्बी सूची है जो इन्हीं मच्छरों द्वारा वायरस को जानवरों तक पहुँचाने से फैलती है। ऐसा ही एक रोग रिफ्ट घाटी ज्वर है जो अफ्रीका में आम है। इसी ज्वर को 1994 में तमिलनाडु में भेड़ों के झुण्ड में देखा गया था। वैज्ञानिक इस सम्भावित खतरे के विरुद्ध कमर कस चुके हैं। सितम्बर 2000 में सऊदी अरब में इसी वायरस जन्य बीमारी ने सोलह लोगों की जानें ली थीं। हालाँकि यह अफ्रीका महाद्वीप के बाहर अपनी तरह की पहली घटना थी। वैसे तो दुनिया भर में मच्छरों द्वारा फैलने वाली लगभग 50 वायरल बीमारियाँ हैं जो अधिकांशत: प्राणीजगत से संबंधित हैं और मानव में कम ही फैलती हैं। शुक्र है ये अभी तक अपने देश में प्रवेश नहीं पा सकी है।तीन हजार से ज्यादा प्रजातियों वाले मच्छरों ने 8 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले दुनिया के हर हिस्से हर कोने में कब्जा कर लिया है। लम्बे समय से वह मानव के साथ रहते हुए मानव जिंदगी को मुश्किल बनाए हुए है। देखतें हैं आखिरी अट्टाहास कौन लगाता है।