Source

डाउन टू अर्थ, नवम्बर 2017

खाद्य निर्भरता के लिये दुनिया अब कृषि की दस हजार साल पुरानी प्रारम्भिक व्यवस्था यानी पर्माकल्चर की ओर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। देश और दुनियाभर में इसके प्रयोग किए जा रहे हैं जो कामयाब भी हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पर्माकल्चर खाद्य संकट की समस्या का स्थायी समाधान पेश कर सकता है?

डाउन टू अर्थ ने जब जाहिराबाद (संगारेड्डी) के पस्तापुर गाँव में अरण्य फार्म का दौरा किया तो वहाँ आधुनिकता के कोई निशान दिखाई नहीं दिए। न तो खेती के प्रचलित उपकरण थे और न ही खाद्य उत्पादन के लिये प्रयोग होने वाला ट्रैक्टर नजर आया। हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी अरण्य एग्रीकल्चरल ऑल्टरनेटिव इस फार्म को संचालित करता है। यह उस मोनोकल्चर (एकल कृषि) से भिन्न था जिसके हम आदी हैं।

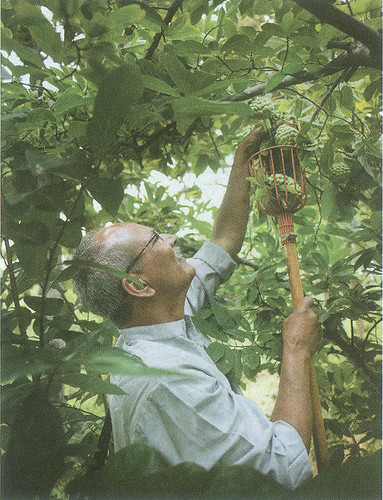

डाउन टू अर्थ ने जब जाहिराबाद (संगारेड्डी) के पस्तापुर गाँव में अरण्य फार्म का दौरा किया तो वहाँ आधुनिकता के कोई निशान दिखाई नहीं दिए। न तो खेती के प्रचलित उपकरण थे और न ही खाद्य उत्पादन के लिये प्रयोग होने वाला ट्रैक्टर नजर आया। हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी अरण्य एग्रीकल्चरल ऑल्टरनेटिव इस फार्म को संचालित करता है। यह उस मोनोकल्चर (एकल कृषि) से भिन्न था जिसके हम आदी हैं।जाने माने पर्माकल्चर विशेषज्ञ और अरण्य के सचिव नरसन्ना कोप्पुला का कहना है कि अरण्य पर्माकल्चर फार्म है और यहाँ प्राकृतिक खेती की जाती है। वह इस खेती को 30 तीस साल से भी अधिक समय से कर रहे हैं। पर्माकल्चर में एक खास योजना के तहत हर फसल उगाई जाती है ताकि सभी तरह के पौधे, पेड़, झाड़ियाँ, लताएँ, यहाँ तक कि घास फूस भी सह अस्तित्व से उग सकें। उदाहरण के लिये अरण्य में पौधों की 100 से अधिक प्रजातियाँ हैं।

यहाँ सूरजमुखी, मसूर और चना के साथ घास उगाई जा रही है। हरी खाद के स्रोत नाइट्रोजन युक्त पौधे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिये जहाँ-तहाँ उगाए गए हैं। जंगली घास को भी जड़ से नहीं उखाड़ा जाता क्योंकि ये भी मिट्टी की सेहत के लिये अच्छी होती है। स्थानीय घास बहुतायत में है और इसका इस्तेमाल छप्पर और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। भूमि का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है ताकि प्रकृति से अधिक लाभ लिया जा सके। सूर्य की ऊर्जा को बाधित करने के लिये पूर्वी हिस्से में लम्बे पेड़ नहीं उगाए जाते। पश्चिमी और दक्षिणी दिशाओं में ऐसे पेड़ उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि इन दिशाओं से पेड़ों को जरूरत से ज्यादा काफी गर्मी और हवा मिल सकती है।

नरसन्ना का कहना है, “हमें ऐसी वनस्पति की जरूरत है जो हमें कई तरह के लाभ दे सके। कुछ भी लगाने के लिये एक ही समय में हमें मिट्टी की उर्वरता और फलों का उत्पादन देखना पड़ता है। यह पक्षियों के लिये भी लाभकारी होना चाहिए और इससे हमें चारा एवं अच्छी लकड़ी भी मिलनी चाहिए।” ऑस्ट्रेलियन शोधकर्ता और जीवविज्ञानी बिल मॉलिसन ने 1970 के दशक में विश्व को पर्माकल्चर से परिचित कराया था। उन्हें इस आन्दोलन का जनक कहा जाता है। भारत में यह 1987 में तब आया जब मॉलिसन को जानकारी साझा करने के लिये आमंत्रित किया गया।

हैदराबाद स्थित ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर’ के जी.वी. रामाजनेयुलू के अनुसार, जैव कृषि, प्राकृतिक कृषि और पर्माकल्चर की मूल अवधारणा एक है। इनके अभ्यास के तरीके अलग हो सकते हैं। पर्माकल्चर में फार्म की रूपरेखा की अवधारणा पर ध्यान दिया जाता है। जैविक कृषि से अलग पर्माकल्चर में केवल खाद्य उत्पादन तक सीमित नहीं रहा जाता, बल्कि इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए तय जगह पर प्रकृति के विभिन्न घटक विकसित किए जाते हैं। हैदराबाद के पर्माकल्चर विशेषज्ञ उपेंद्र साईंनाथ बताते हैं, “यह एक नैतिक और सकारात्मक विज्ञान की रूपरेखा है जो पौधों, पशु, सामाजिक संरचना एवं अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ रखता है। यह मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने में भरोसा करता है।”

पर्माकल्चर इस दौर में महत्त्व रखती है जब जलवायु परिवर्तित हो रही हो और खाद्य व्यवस्था में लचीलापन ला रही है। यह जलवायु आघातों जैसे बाढ़ और सूखे जैसी अतिशय घटनाओं या मृदा अपरदन, मिट्टी में लवणता और पानी की कमी जैसे हालात को झेल सकती है। यह महत्त्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, 2050 तक 960 करोड़ की आबादी का पेट भरने के लिये खाद्य उत्पादन का विस्तार जरूरी है। यह भी जरूरी है कि सभी को खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिले, कम संसाधनों में अधिक उत्पादन किया जाए और छोटे किसानों के लिये लचीलापन लाया जाए। खाद्य उत्पादन के अलावा पर्माकल्चर कई समस्याओं जैसे गन्दा पानी, जंगली क्षेत्र और चारागाह को विकसित करना, कम्पोस्टिंग, बीजों का संरक्षण, पोल्ट्री और उसके उत्पादों को सामुदायिक स्तर पर साझा करने का भी समाधान करता है। इसमें बाहरी दखल की जरूरत नहीं है और श्रम की लागत भी बहुत कम है। श्रम कमी को दूर करने का समझदारी भरा उपाय है यह कि खेतों में सदाबहार पेड़ लगाए जाएँ।

अरण्य के सीईओ पदमा कोप्पुला बताती हैं कि पर्माकल्चर फार्म में व्यावसायिक कृषि की तरह प्रतिदिन मजदूरों की जरूरत नहीं है। सदाबहार वृक्ष अपना खयाल खुद रख सकते हैं। अरण्य फार्म में 75 प्रतिशत पेड़ सदाबहार हैं जबकि 25 प्रतिशत वार्षिक हैं। गोवा में क्लिया चंडमल के फार्म में भी ऐसा देखा जा सकता है। वह अपने फार्म की देखभाल मानसून में भी छोड़ सकती हैं जब खेतों के लिये सबसे नुकसानदेय वक्त होता है। वह बताती हैं, “पर्माकल्चर इन हालात में हमारे भरोसे नहीं रहता, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल अनिश्चितताओं से जूझना सीख लेते हैं।”

हैदराबाद के फर्माकल्चरिस्ट मधु रेड्डी के अनुसार, पर्माकल्चर की अवधारणा नई लग सकती है लेकिन इसके सिद्धान्त परम्परागत भारतीय कृषि व्यवस्था और सिंचाई के साधनों में मौजूद रहे हैं।

हैदराबाद के फर्माकल्चरिस्ट मधु रेड्डी के अनुसार, पर्माकल्चर की अवधारणा नई लग सकती है लेकिन इसके सिद्धान्त परम्परागत भारतीय कृषि व्यवस्था और सिंचाई के साधनों में मौजूद रहे हैं।परम्परागत कृषि बनाम पर्माकल्चर

क्या पर्माकल्चर से विश्व का पेट भरा जा सकता है। नरसन्ना मानते हैं कि यह मुमकिन है। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में कमी की वजह आज की परम्परागत कृषि व्यवस्था है जो सिर्फ कुछ व्यावसायिक फसलों पर जोर देती है। उपभोक्ताओं के पास अनाज और दालों तक ही पसन्द सीमित करनी पड़ती है। इंसान पूरी तरह बाजार के भरोसे है। वह बताते हैं, “पर्माकल्चर में हमारी खाद्य व्यवस्था उलट है। हम सिर्फ चने, अनाज और अन्य परम्परागत व व्यावसायिक खाद्य स्रोतों पर क्यों निर्भर रहें? हम कई कंदमूलों और अन्य देसी भोजन को नजरअन्दाज करते हैं जो भारत के आदिवासी समुदायों द्वारा उगाया और खाया जाता है।”

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि धरती पर ज्यादा दबाव डाले बिना सिर्फ उतना उत्पादन करना जितने की जरूरत है। वह बताते हैं कि इसकी वजह यह डर है कि भविष्य में बढ़ती आबादी के मद्देनजर भोजन कम पड़ जाएगा। यह अन्तरराष्ट्रीय संगठनों और सरकारों द्वारा साजिशों के चलते है। वह बताते हैं, “हमारे ध्यान में सिंचित भोजन और वन हैं, असिंचित भोजन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता।” समस्या यह है कि आजकल हम निर्धारित भोजन का उत्पादन करते हैं, पूरक भोजन के लिये हम बाजार पर निर्भर रहते हैं। उनके इस विचार को पदमा कोप्पुला का समर्थन हासिल है जो कहती हैं कि हमें अपनी डाइट के अनुसार, विभिन्न फसलों को उगाने की जरूरत है। खाद्य उत्पादन का मतलब महज गेहूँ, चावल और चारे को उगाना नहीं है।

प्रकृति हमें क्या दे सकती है, इसकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते। व्यावसायिक फसलों की जरूरत तो है लेकिन वह हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक दालों की बात है तो हम उपभोग की जाने वाली कुछ ही दालों को उगाते हैं। एक जमाने में भारत में दालों की 42-50 किस्में थी लेकिन वर्तमान में हम कुछ दालों तक ही सीमित हैं। 10 एकड़ के अरण्य फार्म में नरसन्ना अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिये दो एकड़ में ही अनाज, दालें और तिलहन की फसल उगाते हैं। बाकी के आठ एकड़ में आम, अमरूद और जामुन आदि फलों और व्यवसायिक पेड़ों को उगाया गया है। इन्हें सामुदायिक स्तर पर वितरित कर दिया जाता है।

नरसन्ना के अनुसार, पर्माकल्चर की खूबसूरती यह है कि दुनियाभर में कहीं भी इसे अपनाया जा सकता है। यहाँ तक की शहरी घरों में भी। लेकिन शायद सभी लोग इसे उगाने में सक्षम न हों। अभी इस आन्दोलन में किसानों की भूमिका भी तय करने की जरूरत है। हम उन्हें कृषि में स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल के लिये प्रेरित करते हैं। जल संचयन इसमें मुख्य है। इसकी विविधता से किसान आकर्षित हो सकते हैं।

पर्माकल्चर दुनिया को भोजन उपलब्ध करा सकता है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तभी मिल सकता है जब सामान्य किसान इस तकनीक को अपनाएँ और इससे लाभ प्राप्त करने में सक्षम हों। बहुत से किसानों के जेहन में शंकाएँ हैं लेकिन कुछ ने अरण्य की सफलता को देखते हुए इसे अपना लिया है। संगारेड्डी जिले के बीडाकन्ने गाँव में कुछ फार्म के दौरे के दौरान हमने पाया कि वही सिद्धान्त छोटे स्तर पर अपनाए गए हैं। दो स्थानीय महिलाएँ समम्मा और मनिकम्मा बाजरे के साथ सब्जियाँ और रामतिल उगा रही थीं। उनके फार्म के चारों तरफ बहुत से पेड़ थे। पर्माकल्चर में बीजों की बचत महत्त्वपूर्ण है, यह एक जरूरी काम समझा जाता है। हमारी मुलाकात बीडाकन्ने गाँव के स्थानीय बीज बचाने वाली परम्मा से हुई। सभी लोग उनसे बीज लेते हैं और बाद में वापस करते हैं।

पर्माकल्चर दुनिया को भोजन उपलब्ध करा सकता है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तभी मिल सकता है जब सामान्य किसान इस तकनीक को अपनाएँ और इससे लाभ प्राप्त करने में सक्षम हों। बहुत से किसानों के जेहन में शंकाएँ हैं लेकिन कुछ ने अरण्य की सफलता को देखते हुए इसे अपना लिया है। संगारेड्डी जिले के बीडाकन्ने गाँव में कुछ फार्म के दौरे के दौरान हमने पाया कि वही सिद्धान्त छोटे स्तर पर अपनाए गए हैं। दो स्थानीय महिलाएँ समम्मा और मनिकम्मा बाजरे के साथ सब्जियाँ और रामतिल उगा रही थीं। उनके फार्म के चारों तरफ बहुत से पेड़ थे। पर्माकल्चर में बीजों की बचत महत्त्वपूर्ण है, यह एक जरूरी काम समझा जाता है। हमारी मुलाकात बीडाकन्ने गाँव के स्थानीय बीज बचाने वाली परम्मा से हुई। सभी लोग उनसे बीज लेते हैं और बाद में वापस करते हैं।गाँव में रहने वाली एक विधवा महिला चंद्रम्मा सबसे धनी है। वर्तमान में उसके पास अलग-अलग स्थानों पर कुल 23 एकड़ जमीन है। 1991 में वह भूमिहीन थीं। उन्हें सरकार ने कुछ जमीन दी थी। उनके एक फार्म का हमने दौरा किया। उन्होंने तीन एकड़ से पर्माकल्चर की शुरुआत की थी। बाद में फायदा होने पर उन्होंने इसका विस्तार कर लिया।

हमने जिस व्यक्तिगत फार्म का दौरा किया वहाँ एक के साथ दूसरी फसल (इंटरक्रॉपिंग) का अभ्यास पाया गया। यहाँ खुशी-खुशी बाजरे को तूअर के साथ उगाया जा रहा था। सूखी मिट्टी उर्वर बनाने के लिये उसे तोड़ना भी महत्त्वपूर्ण है। जमीन में खेती चुनौतीपूर्ण काम था और पानी के संरक्षण के लिये खाइयों को पार करना पड़ा। सभी फार्म में चट्टानों को भेदने के लिये ग्लीरीसिया (एक प्रकार का पौधा जो मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर बनाता है और मिट्टी को तोड़ने में मदद करता है) उगाए गए थे। हमने यह भी पाया कि पानी के बहाव को रोकने के लिये घास को उगाया गया था।

चंडमल को उम्मीद है कि भारतीय कृषि में बदलाव होगा और ज्यादा से ज्यादा किसान परम्परागत खेती को छोड़कर पर्माकल्चर को अपनाएँगे। वर्तमान में वह महाराष्ट्र में पेंच के नजदीक सूखेग्रस्त इलाके में पानी की कमी को दूर करने के लिये खेतों के आकार से सम्बन्धित उपायों की जानकारी दे रही हैं। साथ ही हवा और जानवरों से बचने के गुर सिखा रही हैं। चांदमल का दावा है “हमने बिना सिंचाई बंजर भूमि को उर्वर भूमि में बदलने की कामयाबी हासिल की है। जमीन का तापमान महज दो महीने में हमने 60 डिग्री से 35 डिग्री के आस-पास कम करके दिखाया है।” पहली चीज वह कहती हैं कि किसानों को यह समझने की जरूरत है कि पेड़ों और वनस्पति का मूल्य है। वह बताती हैं, “किसान अक्सर पेड़ों को यह समझकर काट देते हैं कि पेड़ों के नीचे कुछ नहीं उगता और साफ जमीन अच्छी उत्पादकता के लिये बहुत जरूरी है। इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है।”

गोवा में पर्माकल्चर फार्म चलाने वाले पीटर फर्नांडेस कहते हैं कि पर्माकल्चर में पोषण के संकट से निपटने की ताकत है। वह बताते हैं, “एकल कृषि फार्म में फर्टिलाइजरों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे 65 में से तीन पोषक तत्व मुश्किल से मिलते हैं।” उन्होंने जैविक तरीके से उगाए जाने वाले फलों और सब्जियों में भरपूर पोषक तत्वों के बावजूद इसके अल्प जीवन पर चिन्ता जाहिर की है। इस समस्या का निदान पर्माकल्चर में है। अभी उपभोक्ता और उपयोग योग्य उत्पादों के बीच भारी अन्तर है।

पर्माकल्चर के लिये दुनिया कितनी तैयार

हालाँकि पर्माकल्चर की क्षमता को लेकर सभी लोग आशावादी नहीं हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक खाद्य विशेषज्ञ बताते हैं कि पर्माकल्चर में जंगल को विकसित करने का विचार है लेकिन जंगलों और कृषि की पारिस्थितिकी एकदम भिन्न है। खाद्य उत्पादन संशोधित पारिस्थितिकी है। उनका मानना है कि भोजन के लिये वनों का अनुकरण करना प्रकृति से खिलवाड़ है। पर्माकल्चर में निम्न उत्पादकता है। वह कहते हैं, “अगर आप जमीन का संरक्षण चाहते हैं तो पर्माकल्चर के लिये नीति बनाई जा सकती है। इसका चयन किसानों पर छोड़ देना चाहिए।”

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में कृषि डिवीजन में प्रमुख वैज्ञानिक उमा महेश्वर राव के अनुसार, पर्माकल्चर छोटे और कुछ बड़े पारिस्थितिकी के लिये है, इसलिये खाद्य सुरक्षा के लिये पर्याप्त नहीं है। पर्माकल्चर, जैविक कृषि, गैर कीटनाशक प्रबन्धन विधियाँ जैसी सभी वैकल्पिक व्यवस्थाएँ कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धान्त पर जोर देती हैं और स्थानीय पर्यावरण में दखल दिए बिना स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल की वकालत करती हैं। कृषि स्थानीय है और सभी स्थानों के लिये उपाय नहीं हैं, इसलिये बेहतर यही है कि सभी को फलने फूलने दिया जाए। एकल कृषि की अपनी खूबियाँ हैं। इसमें अनाज पर जोर दिया जाता है और यही वजह है कि हमारे पास अतिरिक्त भंडार है लेकिन एकल कृषि ज्यादा कीटनाशकों को बढ़ावा देती है।

एफएओ भारत के प्रतिनिधि श्याम खडका कहते हैं कि पर्माकल्चर का दर्शन बहुत प्रासंगिक है क्योंकि वर्तमान पारिस्थितिकी का टिकाऊपन सवालों के घेरे में है। हम पर्माकल्चर से काफी कुछ सीख सकते हैं। वह यह भी मानते हैं कि वर्तमान स्थिति में हरित क्रान्ति कृषि को पूरी तरह पर्माकल्चर पर आश्रित करना सम्भव नहीं है। वह कहते हैं, “पर्माकल्चर के लिये जरूरी जमीन हमारे पास नहीं है लेकिन पर्माकल्चर और हरित क्रान्ति कृषि के बीच सन्तुलन जरूरी है।” अनुमान मुश्किल है कि हमें कितने भोजन की जरूरत है और सभी तक भोजन की पहुँच भी जरूरी है। अस्तित्व के लिये जरूरी कृषि के नजरिए से देखें तो पर्माकल्चर समाधान है लेकिन बड़ी शहरी आबादी ऐसी भी है जिसे भोजन उपलब्ध कराना है। फिर भी पर्माकल्चर हरित क्रान्ति कृषि को अधिक टिकाऊ बना सकती है।

रामाजनेलुयू कहते हैं,

(गोवा से श्रीशन वेंकटेश के इनपुट के साथ)