Source

जल चेतना तकनीकी पत्रिका, जुलाई 2014

यह सर्वविदित सत्य है कि दुनिया में शुद्ध पेयजल की निरंतर कमी होती जा रही है। पानी के लिए सरकारी नलों पर लोगों की लम्बी-लम्बी कतारें किसी भी नगर, कस्बे या गांव में देखी जा सकती हैं। आज पानी के लिए लोगों को मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है। तथापि लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारा भूजल स्तर बड़ी तेजी से निरंतर गिरता जा रहा है। छोटी-बड़ी नदियाँ, झीलें, तालाब, नहरें सूख चुकी हैं। सदानीरा नदियों में भी जल की मात्रा कम हो गयी है। जिन नदियों में जल है भी, तो वह प्रदूषित जल है तथा मानव उपयोग के लायक नहीं है। वर्षा जल संरक्षण न होने से पूरे देश का भूजल स्तर प्रतिवर्ष औसतन एक मीटर की दर से नीचे सरकता जा रहा है। देश में औसत वार्षिक वर्षा कम होने से जगह-जगह धरती फटती जा रही है। पानी के लिए लोग मार-पीट तथा लड़ाई-झगड़ा करने लगे हैं। समाचार पत्रों में इस तरह की घटनाएं रोज छपती रहती हैं।

यह सर्वविदित सत्य है कि दुनिया में शुद्ध पेयजल की निरंतर कमी होती जा रही है। पानी के लिए सरकारी नलों पर लोगों की लम्बी-लम्बी कतारें किसी भी नगर, कस्बे या गांव में देखी जा सकती हैं। आज पानी के लिए लोगों को मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है। तथापि लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारा भूजल स्तर बड़ी तेजी से निरंतर गिरता जा रहा है। छोटी-बड़ी नदियाँ, झीलें, तालाब, नहरें सूख चुकी हैं। सदानीरा नदियों में भी जल की मात्रा कम हो गयी है। जिन नदियों में जल है भी, तो वह प्रदूषित जल है तथा मानव उपयोग के लायक नहीं है। वर्षा जल संरक्षण न होने से पूरे देश का भूजल स्तर प्रतिवर्ष औसतन एक मीटर की दर से नीचे सरकता जा रहा है। देश में औसत वार्षिक वर्षा कम होने से जगह-जगह धरती फटती जा रही है। पानी के लिए लोग मार-पीट तथा लड़ाई-झगड़ा करने लगे हैं। समाचार पत्रों में इस तरह की घटनाएं रोज छपती रहती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में भूजल की कमी से लोग जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर पानी के लिए चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसके बावजूद भी हम जल-प्रबंधन के लिए पूरी तरह से सचेत होकर ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।

यह स्पष्ट है कि पानी की कमी हम सबके लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। यही कारण है कि आजकल पूरी दुनिया में जल प्रबंधन के लिए एक बहस चल रही है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी पृथ्वी पर लगभग एक अरब 40 घन किलोलीटर पानी उपलब्ध है। इसमें से 97.5 प्रतिशत समुद्र में खारे पानी के रूप में हैं। लगभग 1.5 प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में जमा हुआ है। शेष 1 प्रतिशत पानी जो नदियों, सरोवरों, कुओं, झरनों और झीलों में है, जो पीने योग्य है। इस 1 प्रतिशत पेयजल का 60 प्रतिशत पानी खेती तथा उद्योगों में खर्च हो जाता है तथा शेष 40 प्रतिशत पानी हमारे दैनिक कार्यों, भोजन बनाने, साफ-सफाई तथा पशु-पालन में खर्च हो जाता है।

यह स्पष्ट है कि पानी की कमी हम सबके लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। यही कारण है कि आजकल पूरी दुनिया में जल प्रबंधन के लिए एक बहस चल रही है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी पृथ्वी पर लगभग एक अरब 40 घन किलोलीटर पानी उपलब्ध है। इसमें से 97.5 प्रतिशत समुद्र में खारे पानी के रूप में हैं। लगभग 1.5 प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में जमा हुआ है। शेष 1 प्रतिशत पानी जो नदियों, सरोवरों, कुओं, झरनों और झीलों में है, जो पीने योग्य है। इस 1 प्रतिशत पेयजल का 60 प्रतिशत पानी खेती तथा उद्योगों में खर्च हो जाता है तथा शेष 40 प्रतिशत पानी हमारे दैनिक कार्यों, भोजन बनाने, साफ-सफाई तथा पशु-पालन में खर्च हो जाता है।  एक अन्य अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण पृथ्वी पर मात्र 2.5 प्रतिशत शुद्ध जल हमारे लिए उपलब्ध है जिसका 60 प्रतिशत भाग ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है,10 प्रतिशत भाग नदियों, नहरों एवं झीलों के रूप में तथा शेष 30 प्रतिशत भाग भू-जल के रूप में उपलब्ध है। यदि इसका और अधिक विश्लेषण करें तो नदियों, नहरों, झीलों तथा भू-जल से मिलने वाले जल का 70 प्रतिशत कृषि कार्यों में, 22 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन में और शेष 08 प्रतिशत जल पीने एवं घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। इस प्रकार स्वच्छ पेयजल इतनी कम मात्रा में उपलब्ध है कि हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ‘वर्चुअल वाटर’ नामक एक नई संकल्पना का विकल्प हमारे सामने है जिससे जल प्रबंधन में काफी मदद मिल सकती है।

एक अन्य अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण पृथ्वी पर मात्र 2.5 प्रतिशत शुद्ध जल हमारे लिए उपलब्ध है जिसका 60 प्रतिशत भाग ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है,10 प्रतिशत भाग नदियों, नहरों एवं झीलों के रूप में तथा शेष 30 प्रतिशत भाग भू-जल के रूप में उपलब्ध है। यदि इसका और अधिक विश्लेषण करें तो नदियों, नहरों, झीलों तथा भू-जल से मिलने वाले जल का 70 प्रतिशत कृषि कार्यों में, 22 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन में और शेष 08 प्रतिशत जल पीने एवं घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। इस प्रकार स्वच्छ पेयजल इतनी कम मात्रा में उपलब्ध है कि हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ‘वर्चुअल वाटर’ नामक एक नई संकल्पना का विकल्प हमारे सामने है जिससे जल प्रबंधन में काफी मदद मिल सकती है। वर्चुअल वाटर क्या है ?

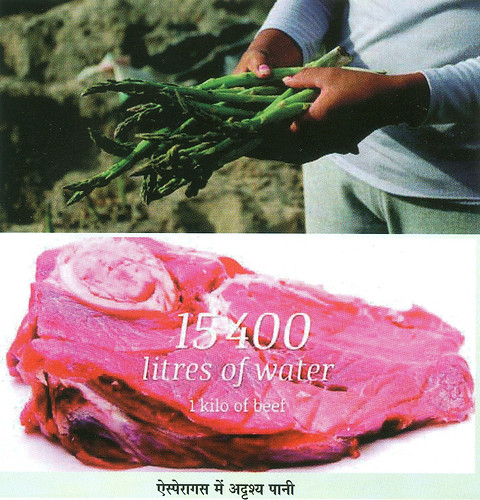

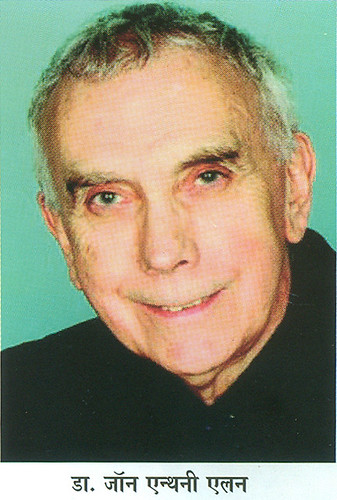

जल प्रबंधन के क्षेत्र में ‘वर्चुअल वाटर’ एक अभिनव संकल्पना है, जिसके जनक लंदन स्थित किंग्से कॉलेज के प्रोफेसर जॉन एंथोनी एलन हैं। ‘वर्चुअल वाटर‘ का अर्थ है अदृश्य पानी। प्रो. एलन के अनुसार ‘अदृश्य पानी’ वह पानी है जो किसी वस्तु को उगाने, बनाने या उसके उत्पादन में लगता है। उदाहरण के लिए एक टन गेहूँ उगाने में करीब एक हजार घन लीटर पानी लगता है। एक कप काफी बनाने के पीछे 140 लीटर पानी की खपत होती है।

जल प्रबंधन के क्षेत्र में ‘वर्चुअल वाटर’ एक अभिनव संकल्पना है, जिसके जनक लंदन स्थित किंग्से कॉलेज के प्रोफेसर जॉन एंथोनी एलन हैं। ‘वर्चुअल वाटर‘ का अर्थ है अदृश्य पानी। प्रो. एलन के अनुसार ‘अदृश्य पानी’ वह पानी है जो किसी वस्तु को उगाने, बनाने या उसके उत्पादन में लगता है। उदाहरण के लिए एक टन गेहूँ उगाने में करीब एक हजार घन लीटर पानी लगता है। एक कप काफी बनाने के पीछे 140 लीटर पानी की खपत होती है। एक लीटर दूध के पीछे करीब एक हजार लीटर पानी लगता है। प्रो. एलन के अनुसार एक माँसाहारी व्यंजन बनाने में शाकाहारी व्यंजन बनाने से कहीं ज्यादा पानी लगता है। उनके अनुसार एशिया निवासी प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 1400 लीटर अदृश्य पानी व्यय करता है जबकि अमेरिका एवं यूरोपवासी प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 4000 लीटर अदृश्य पानी का व्यय करता है और इसका उसे पता भी नहीं चल पता है।

एक अध्ययन के अनुसार अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या वर्तमान विश्व जनसंख्या का मात्र 3 प्रतिशत थी जिसके वर्ष 2050 तक लगभग 9 अरब तक पहुँचने की संभावना है। जबकि पूरे विश्व में उपलब्ध कुल पानी की मात्रा केवल उतनी ही है जितनी कि 2000 वर्ष पूर्व थी। इस प्रकार प्रकार पानी की खपत निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः इस बढ़ती जनसंख्या को पानी उपलब्ध कराने में कितनी समस्या होगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। इस प्रकार पानी की एक-एक बूँद की अपनी कीमत है। अतः स्पष्ट है कि हर हाल में हमें पानी की खपत पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए ठोस कदम उठाने ही होंगे।

एक अध्ययन के अनुसार अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या वर्तमान विश्व जनसंख्या का मात्र 3 प्रतिशत थी जिसके वर्ष 2050 तक लगभग 9 अरब तक पहुँचने की संभावना है। जबकि पूरे विश्व में उपलब्ध कुल पानी की मात्रा केवल उतनी ही है जितनी कि 2000 वर्ष पूर्व थी। इस प्रकार प्रकार पानी की खपत निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः इस बढ़ती जनसंख्या को पानी उपलब्ध कराने में कितनी समस्या होगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। इस प्रकार पानी की एक-एक बूँद की अपनी कीमत है। अतः स्पष्ट है कि हर हाल में हमें पानी की खपत पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए ठोस कदम उठाने ही होंगे।एक अनुमान के अनुसार पीने के लिए एक व्यक्ति को औसतन चार से पांच लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नहाने, कपड़ा धोने, खाना पकाने, दैनिक क्रियाओं के लिए एक व्यक्ति को कम से कम औसतन 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमारी पानी की कुल दैनिक खपत का 35 प्रतिशत भाग नहाने, 30 प्रतिशत भाग शौच आदि, 20 प्रतिशत भाग कपड़ा धोने, 10 प्रतिशत खाना बनाने तथा पीने और शेष 5 प्रतिशत भाग सफाई आदि कार्यों में लग जाता है। यह हमारी अनिवार्य आवश्यकता है जिसे किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि पानी की प्रत्येक बूँद की अपनी कीमत है। प्रो. एलन के अनुसार यदि हम कृषि, औद्योगिक उत्पादन और दैनिक कार्यों में जल प्रबंधन कर लें तो वर्तमान जल संकट की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।

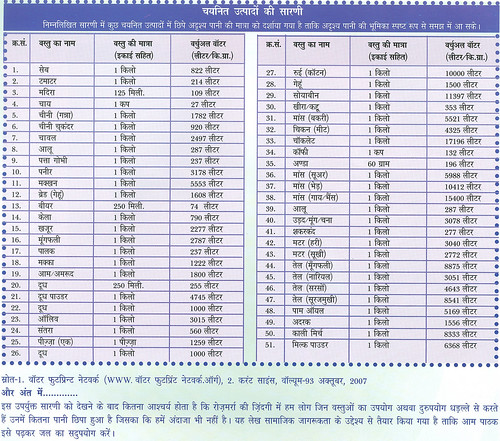

विभिन्न उत्पादों में वर्चुअल वाटर की स्थिति

प्रो. एलन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार प्रत्येक वस्तु या सेवा के पीछे ‘अदृश्य पानी’ की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि किसी वस्तु के पीछे छिपे हुए जल की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है इसीलिए इसे अदृश्य पानी या ‘वर्चुअल वाटर‘ कहा जाता है।

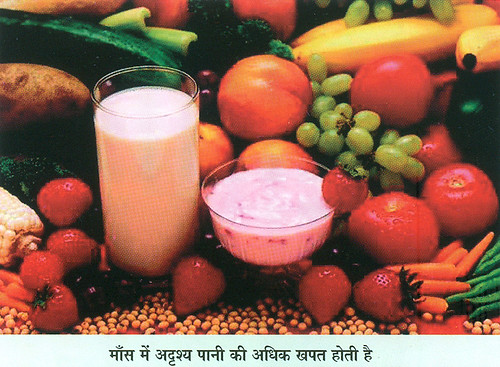

प्रो. एलन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार प्रत्येक वस्तु या सेवा के पीछे ‘अदृश्य पानी’ की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि किसी वस्तु के पीछे छिपे हुए जल की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है इसीलिए इसे अदृश्य पानी या ‘वर्चुअल वाटर‘ कहा जाता है। एक केले में 160 लीटर, एक टमाटर में 13 लीटर, एक आलू में 25 लीटर तथा एक गिलास दूध में 78 लीटर अदृश्य जल छिपा हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है जबकि इनके उत्पादन में यह जल लगता है।

एक अध्ययन से पता चला है कि माँसाहारी भोजन जैसे गाय, सुअर तथा मुर्गें आदि के माँस में अदृश्य पानी की खपत अधिक होती है जबकि शाकाहारी भोजन जैसे चावल, सोयाबीन तथा गेहूँ आदि में अदृश्य पानी की खपत अपेक्षाकृत कम होती है।

अमूल्य है एक-एक बूँद

जो लोग जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वे भी अपनी योजनाएं बनाते समय वर्चुअल वॉटर की सच्चाई को नजरंदाज न करें। कितनी चिंतनीय स्थिति है इस जल की ? इस पर गम्भीरता से विचार करें क्योंकि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में यह स्थिति नियंत्रण से बाहर होने की आशंका है। आइए कुदरत की इस अमूल्य धरोहर के अंधाधुंध दोहन को बंद करने के प्रयासों को समर्थन दें। इसकी बर्बादी को रोकें तथा इस अमूल्य निधि का सदुपयोग करते हुए इसे अगली पीढ़ी के लिए संचित करें।

लेखक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी (राजस्थान) से हैं।