Source

नेशनल दुनिया, 29 अप्रैल, 2016

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दस साल पहले काँग्रेस सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। फरवरी-2016 में योजना को दस साल पूरे हो गए। दस साल की उपलब्धियाँ देखें तो लाखों श्रमिकों को इस योजना में रोजगार मिला है। यह बात अलग है कि योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। कहीं अधिकारी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ग्राम पंचायतें अनियमितताएँ बरत रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस योजना पर लगातार उंगलियाँ उठती रही हैं। एक साल पहले तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद मनरेगा को काँग्रेस की विफलता का स्मारक बता रहे थे, लेकिन अब उन्हीं की सरकार मनरेगा की बदौलत अपनी पीठ थपथपा रही है।

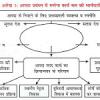

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दस साल पहले काँग्रेस सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। फरवरी-2016 में योजना को दस साल पूरे हो गए। दस साल की उपलब्धियाँ देखें तो लाखों श्रमिकों को इस योजना में रोजगार मिला है। यह बात अलग है कि योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। कहीं अधिकारी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ग्राम पंचायतें अनियमितताएँ बरत रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस योजना पर लगातार उंगलियाँ उठती रही हैं। एक साल पहले तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद मनरेगा को काँग्रेस की विफलता का स्मारक बता रहे थे, लेकिन अब उन्हीं की सरकार मनरेगा की बदौलत अपनी पीठ थपथपा रही है।मनरेगा शुरू करने के पीछे काँग्रेस सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था। योजना के तहत ग्राम पंचायतों में पंजीकृत श्रमिकों को माँगने पर एक साल में कम से कम सौ दिन का रोजगार अन्यथा भत्ता दिलाने का प्रावधान किया गया। शुरुआती दौर में मजदूरी दर बेहद कम रही, लेकिन जैसे-जैसे राज्य सरकारों की डिमांड आती गई, श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ती गई। उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो यहाँ मजदूरी दर बाजार में अधिक होने के कारण इस योजना के लिये श्रमिकों का संकट गम्भीर चुनौती बना हुआ है। हालाँकि अब मजदूरी दर पहले से काफी बढ़ा दी गई है, इसके बावजूद श्रमिकों का टोटा है। उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक श्रमिक को बाजार में आसानी से 300 से 400 रुपये तक मजदूरी मिल जाती है, जबकि मनरेगा में मजदूरी दर सिर्फ 161 रुपये थी, जो एक अप्रैल 2016 से बढ़ाकर 174 रुपये की गई है। योजना के तहत कार्य कराने वाले अधिकारियों और ग्राम पंचायतों के सामने अब भी मजदूरी दर कम होने की समस्या है, लेकिन बीपीएल श्रेणी के श्रमिकों को अपने खेतों में काम करके मजदूरी लेने की छूट मिलने के कारण अनेक श्रमिक इसमें कार्य कर रहे हैं। मनरेगा के तहत पहले से निर्धारित कार्यों के अलावा खेत, तालाब तैयार करने, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट, आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण आदि कार्य भी जोड़ दिए गए हैं, जिससे यह योजना परवान चढ़ रही है।

मनरेगा के तहत पिछले दस साल में 3.13 लाख करोड़ रुपये खर्च करके करोड़ों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद अनुसूचित जाति और जनजाति के श्रमिकों की संख्या में क्रमशः 20 और 17 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। इस योजना में 65 फीसदी से ज्यादा काम कृषि और कृषि से जुड़ी गितिविधियों में हुआ है। योजना का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि इसने सामाजिक विन्यास में बदलाव की नींव रखी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वर्ष 2006 में बंदरापल्ली गाँव से शुरु हुई मनरेगा एक दिन सामाजिक वर्ग क्रान्ति का सूत्रधार बन जाएगी। किसी को यह आभास नहीं था कि देश में मनरेगा के आने से शहरों में मजदूरी की दर बढ़ जाएगी।

आज स्थिति यह हो गई है कि खेती के कार्यों के लिये किसानों को ढूंढने से भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। खेतों में मजदूर न मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मनरेगा ने हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध करा दिया है, लेकिन कहीं न कहीं इससे लोगों की सोच जरुर बदली है। गाँवों का समाज बदला है। जो व्यक्ति अब तक मजदूर बनकर खेतों में काम करता था, वह अब हिस्सेदार या किरायेदार बनकर खेती करने लगा है। मनरेगा में भले ही वह अपनी शर्तों पर काम न पाता हो, लेकिन खेत मालिक की शर्तों पर काम करने के बजाय, वह अब अपनी शर्तों पर और अपने मनमाफिक खेती करने लगा है। किसानों के पास मजदूरों का कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा वह मजदूरों की शर्त पर ही कार्य कराने लगे हैं।

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इससे जुड़े श्रमिक को किसी को मेहनताना नहीं देना पड़ता। यदि उसके पास थोड़ी-बहुत जमीन भी है और जुताई के लिये बैल हैं तो वह गोबर की खाद से साग-भाजी जैसी नकदी फसल उगाकर गाँव की पैंठ में बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है। मनरेगा से जुड़े अधिकांश श्रमिक अंत्योदय या बीपीएल कार्डधारक हैं। गरीबी रेखा से नीचे की योजनाएँ, सिर्फ उन्हीं के लिये हैं। गाँवों में मनरेगा के दूरगामी परिणाम भी दिखायी देने लगे हैं। किसान भी मानने लगे हैं कि अब खेती उसी की होगी, जो अपने हाथ से मेहनत करेगा। छोटी काश्तकारी को पछाड़कर विदेशी तर्ज पर बड़ी फार्मिंग को आगे लाने की व्यावसायिक कोशिशें तेज होंगी। इससे श्रमिक वर्ग के पलायन में कमी आएगी। श्रमिक वर्ग की समृद्धि बढ़ेगी। खेती पर उनका मालिकाना हक बढ़ेगा।

विमर्श खेतों में मजदूर न मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मनरेगा ने हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध करा दिया है, लेकिन कहीं न कहीं इससे लोगों की सोच जरुर बदली है। |

आजादी के बाद देशों के गाँवों में सामाजिक बदलाव का यह दूसरा बड़ा दौर है। पहला दौर, मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद आया था। मण्डल रिपोर्ट को लेकर देश में हुए बवाल ने समाज के मन पर गहरा प्रभाव डाला था। इस विवाद ने कालान्तर में भूमिधर जाति और आरक्षण की जद में आई कारीगर जाति के बीच दूरी बढ़ाई थी। इससे एक-दूसरे पर निर्भरता का पुराना ताना-बाना शिथिल हुआ। जाति व्यवस्था में नाई, लुहार, सुनार, बढ़ई, दर्जी, धोबी, कुम्हार, कहार और दलित कभी भी भूमिधर जाति नहीं रही। ये जातियाँ कारीगर जाति के तौर पर समाज का हिस्सा रहीं। खेती करने वाली जाति ही इनकी काश्तकारी रही। कारीगर जाति को उनकी कारीगरी के बदले भूमिधर खेती का उत्पाद देते थे। अनाज, फल, सब्जियाँ, भूसा, मट्ठा से लेकर पैसा व कपड़े तक। एक-दूसरे पर आश्रित होने के कारण यह ताना-बाना लम्बे समय तक समाज को एक प्रेम बंधन में बाँधे हुए था। इसी बीच एक दौर ऐसा भी आया, जब आरक्षण के विद्वेष में आकर कहीं कारीगरों ने किसानों के यहाँ काम करने से इन्कार कर दिया तो कहीं किसानों ने परम्परागत साझे को चोट पहुँचाई। नतीजा, कारीगरों ने बाजार व शहर का रुख किया। गाँवों में कारीगरी परम्परागत जाति की हद से बाहर आई। बाजारू उत्पादों के लिये गाँवों का रास्ता आसान हुआ। स्थानीय लुहार के दरवाजे जाने के बजाय, किसानों ने निजी कम्पनियों का दामन थामा। इससे देसी कारीगरों को धक्का लगा। बाजार के प्रवेश का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि गाँव में ऐसे उत्पाद पहुँचे, जिनके बिना भी पहले ग्रामीण जीवन चलता था। फलतः गाँवों से पलायन बढ़ा। मनरेगा के बदलाव भिन्न हैं, कई मायने में रचनात्मक व प्रेरित करने वाले भी हैं मनरेगा जाति भेद नहीं करता। वह श्रम निष्ठ को काम की गारंटी देता है। समाज के अंतिम जन को कई और गारंटी देने आई सरकार की विभिन्न योजनाँए, जनजागृति के अभाव में पहले नाकामयाब रही।