Source

जल चेतना तकनीकी पत्रिका, जुलाई 2014

देश के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य, जैविक विविधता से समृद्ध, अपनी मजबूत आकारिकी, जटिल भूगर्भ संरचना, 68 लाख की आबादी व लगभग 56000 वर्ग किमी. में फैला एक पहाड़ी राज्य है, जहाँ कहीं ऊँचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी खाईयाँ। राज्य में पाँच बारहमासी नदियों-रावी (5450 वर्ग किमी.), चेनाब (6880 वर्ग किमी.), ब्यास (15840 वर्ग किमी.), सतलुज (22460 वर्ग किमी.) और यमुना (6900 वर्ग किमी.) के साथ-साथ बारा शिग्री (3 किमी. चौडा और 25 किमी. लम्बा), चन्द्रा, मुक्किला, भागा, सोनापानी, पिराद, मुक्किला और मियार, दूधों और पारबती, ब्यास कुण्ड, भादल और चन्द्रा-नहान जैसे बड़े-बड़े ग्लेशियर, अनगिनत झीलों और झरनों के विशाल नेटवर्क मौजूद हैं। जो राज्य को विशाल जलविद्युत विकास की अथाह क्षमता प्रदान करते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से देशभर की कुल विकसित (39,800 मेगावाट) जलविद्युत क्षमता में से लगभग आधी क्षमता का विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अगर हिमालयी क्षेत्र की विकसित क्षमता को देखा जाए तो उसमें भी कुल विकसित क्षमता का 32.34 फीसदी केवल हिमाचल प्रदेश में ही विकसित हुआ है।

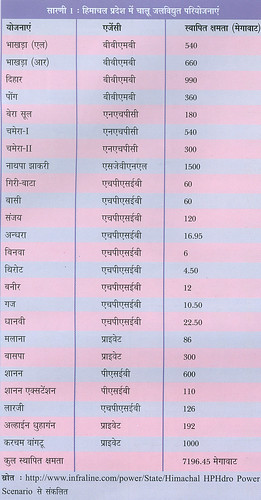

हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जलविद्युत क्षमता 20386.07 मेगावाट है जो पूरे हिमालयी क्षेत्र के राज्यों की जलविद्युत क्षमता में दूसरे स्थान पर है। अरूणाचल प्रदेश (50328 मेगावाट) जलविद्युत क्षमता में पहले स्थान पर है। राज्य में पाँच नदी तन्त्रों में से सतलुज नदी तन्त्र की जलविद्युत सम्भाव्य क्षमता (9420 मेगावाट) राज्य की अन्य नदी तन्त्रों की जलविद्युत सम्भाव्य क्षमता से अधिक है। हालाँकि राज्य मजबूत आकारिकी व जटिल भू-गर्भ संरचना रखता है, फिर भी राज्य सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की चुनौती को स्वीकार किया है व हिमाचल प्रदेश में 31 जलविद्युत योजनाओं में से 24 योजनाओं को चालू किया जा चुका है, जिनकी स्थापित क्षमता लगभग 7200 मेगावाट है (सारणी 1)। चालू योजनाओं में सात योजनाएँ 500 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली हैं। इनमें नाथपा झाकरी और करचम वांगटू क्रमशः 1500 और 1000 मेगावाट की क्षमता रखती हैं। राज्य में स्थापित लगभग 7200 मेगावाट की जल विद्युत स्थापित क्षमता में कई एजेंसियों का योगदान है। जिनमें सबसे अधिक 2550 मेगावाट बीबीएमबी द्वारा स्थापित किया गया है। लगभग 4000 मेगावाट क्षमता विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन योजनाओं में पारबती-2 (क्षमता 800 मेगावाट), पारबती-3 (क्षमता 520 मेगावाट), चमेरा-3 (क्षमता 231 मेगावाट), कोल डैम (क्षमता 800 मेगावाट), कसांग-1 (क्षमता 66 मेगावाट), उल्ह-3 (क्षमता 1000 मेगावाट) लूहरी (क्षमता 588 मेगावाट) और झांगी थोपान पाॅवारी (क्षमता 960 मेगावाट) शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत क्षमता का विकास 1912 में चाबा (Chabba) में पहले बिजली संयत्र के रूप में शुरू हुआ था, जिसे शिमला (ब्रिटिश भारत की शीतकालीन राजधानी) की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया था। जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तब केवल एक बिजलीघर (जोगिन्द्रनगर) मण्डी जिले में स्थापित किया गया था व बिजली आपूर्ति केवल रियासतों की राजधानियों में ही होती थी। इसके बाद पहला बिजली विभाग 1953 में लोकनिर्माण विभाग के तहत बनाया गया। बाद में 1 अप्रैल 1964 में एमपीपी एंड पाॅवर विभाग का गठन किया गया। इसके बाद 1 सितम्बर 1971 को विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का गठन किया गया, जिसे 14 जून 2010 में कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के रूप में पुनर्गठित किया गया। अब हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, शिमला में है, राज्य में उपभोक्ताओं को सबसे किफायती दरों पर बिजली मुहिया करवा रहा है।

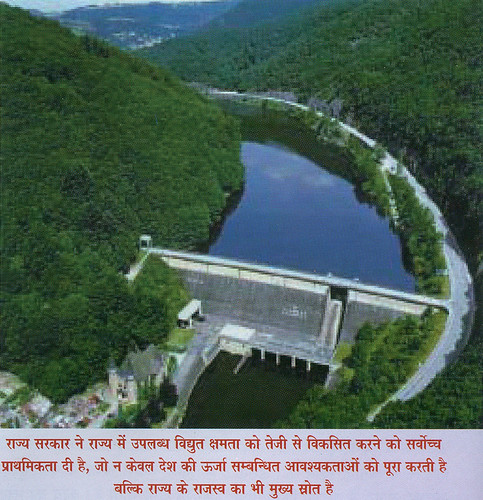

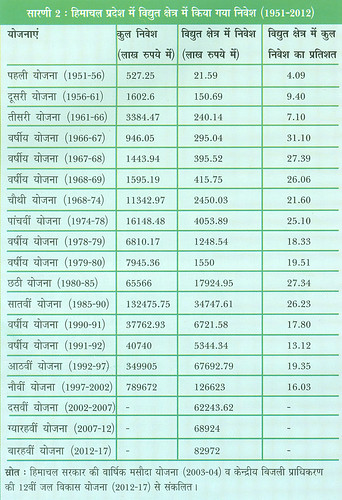

राज्य सरकार ने राज्य में उपलब्ध विद्युत क्षमता को तेजी से विकसित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जो न केवल देश की ऊर्जा सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि राज्य के राजस्व का भी मुख्य स्रोत है। जलविद्युत के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार योजनाकाल के आरम्भ से ही जलविद्युत के विकास को प्राथमिकता देती आ रही है (सारणी 2)। पहली पंचवर्षीय योजना में प्रदेश सरकार द्वारा किया गया निवेश 21.59 लाख रुपये था जो इस पंचवर्षीय योजना में किये गये कुल निवेश का 4.09 फीसदी था। इसके बाद विभिन्न योजनाओं में प्रदेश सरकार ने विद्युत क्षेत्र में किए गये निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 1966-67 में इस क्षेत्र में किया गया निवेश इससे पहले की तीसरी पंचवर्षीय योजना में किये गये निवेश का चार गुणा से भी अधिक था और आठवीं- नौवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में किया गया निवेश कुल निवेश का 20 फीसदी के आस-पास था। विद्युत क्षेत्र में हुए निवेश की वजह से पैदा की गई बिजली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1970-71 में राज्य केवल 52.84 मेगावाट बिजली पैदा करता था जो 1980-81 में (मात्र एक दशक में) पैदा की गई बिजली चार गुणा से भी अधिक बढ़कर 244.93 मेगावाट तक पहुँच गई।

राज्य सरकार ने राज्य में उपलब्ध विद्युत क्षमता को तेजी से विकसित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जो न केवल देश की ऊर्जा सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि राज्य के राजस्व का भी मुख्य स्रोत है। जलविद्युत के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार योजनाकाल के आरम्भ से ही जलविद्युत के विकास को प्राथमिकता देती आ रही है (सारणी 2)। पहली पंचवर्षीय योजना में प्रदेश सरकार द्वारा किया गया निवेश 21.59 लाख रुपये था जो इस पंचवर्षीय योजना में किये गये कुल निवेश का 4.09 फीसदी था। इसके बाद विभिन्न योजनाओं में प्रदेश सरकार ने विद्युत क्षेत्र में किए गये निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 1966-67 में इस क्षेत्र में किया गया निवेश इससे पहले की तीसरी पंचवर्षीय योजना में किये गये निवेश का चार गुणा से भी अधिक था और आठवीं- नौवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में किया गया निवेश कुल निवेश का 20 फीसदी के आस-पास था। विद्युत क्षेत्र में हुए निवेश की वजह से पैदा की गई बिजली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1970-71 में राज्य केवल 52.84 मेगावाट बिजली पैदा करता था जो 1980-81 में (मात्र एक दशक में) पैदा की गई बिजली चार गुणा से भी अधिक बढ़कर 244.93 मेगावाट तक पहुँच गई। 1990-91 के दशक में तो राज्य में जलविद्युत उत्पादन की मात्रा 1000 मेगावाट से भी ऊपर चली गई। राज्य में जब से हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का गठन हुआ है तब से राज्य बाहर के राज्यों को भी बिजली मुहिया करवा रहा है और राजस्व की प्राप्ति कर रहा है। 1985-86 में 223.91 मिलियन किलोवाट हावर बिजली दूसरे राज्यों को बेची गई थी। 1995-96 में मात्र एक दशक में ही दूसरे राज्यों को बेची गई बिजली की मात्रा बढ़कर 802.40 मिलियन किलोवाट हावर हो गई और बेची गई यह मात्रा निरन्तर बढ़ती जा रही है। दूसरे राज्यों को बेची गई मात्रा में अधिक इजाफा तभी सम्भव है जब बिजली क्षमता का और अधिक विकास किया जाये। हिमाचल प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन लिमिटेड का 2017 और 2022 तक क्रमशः 3000 मेगावाट और 5000 मेगावाट तक बिजली क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड अपने गठन 1971 से ही राज्य के भीतर हो रहे विद्युत क्षमता के विकास, उसके वितरण और ट्रांसमिशन के लिए कार्य कर रहा है और सफल भी रहा है। इसी की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का एक मात्र ऐसा पहाड़ी राज्य है जिसने ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं, हालाँकि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण काफी देर से प्रारम्भ हुआ फिर भी जून 1988 में प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के गाँवों का पूर्ण विद्युतीकरण किया है। इस प्रकार यहाँ देश के अन्य राज्यों के गाँवों में अपनी राज्य सरकार द्वारा बिजली मुहिया करवाने का अनुपात काफी अधिक है। देश के अन्य राज्यों को देखते हुए यह अन्तर अपने आप में अनूठा है क्योंकि राज्य की लगभग 91.8 फीसदी जनसंख्या 350 से 4900 मी. की ऊँचाई पर बसे गांवों में रहती है। दुनिया का सबसे अधिक ऊँचाई पर बना हुआ पाॅवर हाऊस ‘रोंगटांग’ हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। इनती अधिक ऊँचाई पर विद्युत उत्पन्न करना और मुहया करवाना अपने आप में एक उपलब्धि है। यह सब राज्य में मौजूद जल संसाधनों के कारण सम्भव हो पाया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड अपने गठन 1971 से ही राज्य के भीतर हो रहे विद्युत क्षमता के विकास, उसके वितरण और ट्रांसमिशन के लिए कार्य कर रहा है और सफल भी रहा है। इसी की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का एक मात्र ऐसा पहाड़ी राज्य है जिसने ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं, हालाँकि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण काफी देर से प्रारम्भ हुआ फिर भी जून 1988 में प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के गाँवों का पूर्ण विद्युतीकरण किया है। इस प्रकार यहाँ देश के अन्य राज्यों के गाँवों में अपनी राज्य सरकार द्वारा बिजली मुहिया करवाने का अनुपात काफी अधिक है। देश के अन्य राज्यों को देखते हुए यह अन्तर अपने आप में अनूठा है क्योंकि राज्य की लगभग 91.8 फीसदी जनसंख्या 350 से 4900 मी. की ऊँचाई पर बसे गांवों में रहती है। दुनिया का सबसे अधिक ऊँचाई पर बना हुआ पाॅवर हाऊस ‘रोंगटांग’ हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। इनती अधिक ऊँचाई पर विद्युत उत्पन्न करना और मुहया करवाना अपने आप में एक उपलब्धि है। यह सब राज्य में मौजूद जल संसाधनों के कारण सम्भव हो पाया है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश ने जलविद्युत निर्माण की चुनौती को स्वीकार तो किया है परन्तु इसका निर्माण व संचालन सदैव राज्य के भौतिक और जैविक पर्यावरण में परिवर्तन से सम्बन्धित रहा है। अधिकाँश जलविद्युत परियोजनाओं ने पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों को अनेदखा किया है और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्र्रभावों को बढ़ाया है। नकारात्मक प्रभावों में वनस्पति और कृषि भूमि का विनाश, नदी के प्रवाह और प्रतिरुप में बदलाव, अनैच्छिक पुनर्वास, स्वास्थ्य समस्यायें, नदी की निचली घाटी में सूखे या पानी के कम प्रवाह की समस्या तो कभी बाढ़ की समस्यायें मुख्य रही हैं। पोंग और भाखड़ा परियोजनाओं से विस्थापित लोगों को अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है, हालाँकि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जलविद्युत परियोजनाओं में अलग से धनराशि रखी जाती है। लेकिन विडम्बना यह है कि इस धनराशि का प्रयोग जलविद्युत शक्ति के विकास से हुए पर्यावरणीय विनाश की बजाय अन्य दूसरे कार्यो जैसे कि वहाँ के कर्मचारियों को वेतन आदि देने में खर्च कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जलविद्युत विकास से होने वाला पर्यावरणीय हृास ज्यों का त्यों बना रहता है। जो राज्य के पर्यावरणीय संतुलन के लिए ठीक नही है। अतः राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आपेक्षित है ताकि जलविद्युत विकास के साथ-साथ राज्य में पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखा जा सके व भावी पीढियों को स्वच्छ पर्यावरण से वंचित न होना पड़े।

संपर्क करें

डाॅ. ओमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र-136119, ई-मेल: ovshome@yahoo.com, ovshome@gmail.com