हिमालय पर्वतमाला भारत को उत्तर से ऊँची चोटियों की एक सतत शृंखला से बाँधती है। इसका पश्चिमार्द्ध- जो कश्मीर घाटी से लेकर उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र तक फैला है- सिंधु नदी, इसकी पाँचों सहायक नदियों और गंगा का उद्गम स्थल है। इस पर्वतमाला से काफी बड़ी आबादी का जीवन सीधे जुड़ा है। इसके ढलुआ क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती ही सामान्यतः प्रचलित है और घाटियों और दूनों (उप हिमालय शृंखला को मध्य हिमालय से अलग करने वाली चौड़ी घाटियों) में धान की खेती की जाती है।

हिमालय पर्वतमाला भारत को उत्तर से ऊँची चोटियों की एक सतत शृंखला से बाँधती है। इसका पश्चिमार्द्ध- जो कश्मीर घाटी से लेकर उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र तक फैला है- सिंधु नदी, इसकी पाँचों सहायक नदियों और गंगा का उद्गम स्थल है। इस पर्वतमाला से काफी बड़ी आबादी का जीवन सीधे जुड़ा है। इसके ढलुआ क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती ही सामान्यतः प्रचलित है और घाटियों और दूनों (उप हिमालय शृंखला को मध्य हिमालय से अलग करने वाली चौड़ी घाटियों) में धान की खेती की जाती है।पश्चिमी हिमालय में जल संचय की व्यापक प्रणाली रही है, किसानों में भूतल के हिसाब से नहरें बनाने और पहाड़ी धाराओं और सोतों से पानी निकालने की परम्परा रही है। इन नहरों को कुहल कहा जाता है। कुहल की लम्बाई एक से 15 किमी तक होती है। इनका समलम्बी बहाव क्षेत्रफल 0.1-0.2 वर्गमीटर होता है और सामान्यतः इनसे प्रति सेकेंड 15 से 100 लीटर तक पानी बहता है। कुछ कुहलों में बरसाती और ऊपर से बर्फ पिघलने से बना पानी, दोनों इकट्ठे होते हैं। इसके चलते कभी-कभी ऐसे कुहल भी पाये जाते हैं जिनका पानी आगे बढ़ते जाने के साथ बढ़ता जाता है। यह जल बहाव मौसम के साथ बदलता भी है। एक अकेला कुहल नालियों के जरिए या जलोत्प्लावन से 80 से 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई करता है। सिंचित भूमि पहाड़ी ढलान पर होती है और यह सीढ़ीनुमा होती है। बाह्य और मध्य हिमालय में 350 से 3,000 मीटर की ऊँचाई पर यह प्रणाली आमतौर पर प्रचलित है। कुहल के रास्ते में जहाँ भी तेज ढलान आती है, वहाँ जल गिराव का इस्तेमाल आटा चक्की जैसी सामान्य मशीनों को चलाने में भी किया जाता है। एक कुहल की निर्माण लागत 3,000 से 5,000 रुपए प्रति किमी आती है।1 जम्मू क्षेत्र में तालाब बनाने की भी व्यापक परम्परा है।

सारणी 2.2.1 : हिमाचल क्षेत्र के राज्यों में कुल सिंचित क्षेत्र (1988-89) (अनुमानित) | |||||||

राज्य | नहरें | तालाब (हजार हेक्टेयर) | कुएँ (नलकूप सहित) (हजार हेक्टेयर) | अन्य स्रोत (हजार हेक्टेयर) | कुल (हजार हेक्टेयर) | ||

सरकारी (हजार हेक्टेयर) | निजी (हजार हेक्टेयर) | कुल (हजार हेक्टेयर) | |||||

अरुणाचल प्रदेश | - | - | - | - | - | 32 | 32 |

असम | 71 | 291 | 362 | - | - | 210 | 572 |

हिमाचल प्रदेश | - | - | - | - | 11 | 88 | 99 |

जम्मू एवं कश्मीर | 130 | 159 | 289 | 3 | 3 | 15 | 310 |

मणिपुर | - | - | - | - | - | 65 | 65 |

मेघालय | - | - | - | - | - | 50 | 50 |

मिजोरम | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

नागालैंड | - | - | - | - | - | 56 | 56 |

सिक्किम | - | - | - | - | - | 16 | 16 |

कुल | 201 | 450 | 651 | 3 | 14 | 540 | 1,208 |

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली | |||||||

हिमाचल से लगे राज्यों में सरकारी सिंचाई व्यवस्था की पहुँच 2,01,000 हेक्टेयर तक है, जबकि निजी व्यवस्थाओं से 5,40,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। ‘अन्य स्रोत’ वाली श्रेणी की व्यवस्थाएँ भी मूलतः गैर-सरकारी हैं और इनसे भी 5,40,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। | |||||||

हिमालय से लगे राज्यों में सिंचाई स्रोतों पर उपलब्ध आँकड़े यह दिखाते हैं कि स्वयं किसानों द्वारा संचालित, पारम्परिक सिंचाई प्रणालियाँ सुदूर पहाड़ी इलाकों में कृषि उत्पादन में कितनी बड़ी भूमिका अदा करती हैं। सारणी 2.2.1 में प्रस्तुत आँकड़ों में उत्तर प्रदेश की पहाड़ियाँ शामिल नहीं हैं। यह सारणी दिखाती है कि हिमालय से जुड़े राज्यों में 2,01,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई राज्य सिंचाई प्रणालियों द्वारा होती है और निजी नहरों द्वारा सिंचित जमीन 4,50,000 हेक्टेयर है। इसके अलावा 5,40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल ‘अन्य स्रोत’ शीर्षक के तहत आता है जो निजी और गैर-सरकारी प्रणालियों को ही व्यक्त करता है। इस प्रकार किसानों के प्रबन्ध से सिंचित इलाका लगभग 10,00,000 हेक्टेयर बनता है। इन प्रणालियों के कामकाज के बारे में नाममात्र की ही जानकारी है, जबकि यह तय है कि इनकी उपयोगिता राज्य प्रणालियों के ही समतुल्य अथवा उनसे बेहतर ही होती है।

1. कश्मीर घाटी

उपजाऊ जमीन और पानी की बहुतायत वाले कश्मीर में न जाने कब से खेती हो रही है। काफी समय से कश्मीरी किसानों की मुख्य फसल धान ही है, जो स्वतः यह सिद्ध करता है कि वहाँ ऐसी नहरों की बहुतायत थी, जिनसे नदियों और धाराओं का पानी खेतों की ओर मोड़ा जाता था। वहाँ पहली सहस्त्राब्दी से ही व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली के सुनिश्चित संकेत मिलते हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि सुदूर अतीत से कश्मीर में धान की खेती होती आई है। सुदूर अतीत में भी भारी जनसंख्या के चलते जमीन पर काफी दबाव था। यह इतिहासविद एम.ए. स्टेइन की इस बात से जाहिर होता है कि यहाँ सिंचाई के लिये की गई ऐसी पुरानी कटानों के निशान हैं जो जंगल क्षेत्र से बहुत ऊपर के बर्फीले पठारों से पिघली हुई बर्फ का पानी नीचे लाते थे और जिन्हें बहुत पहले ही छोड़ा जा चुका है।2 अपनी पुस्तक ‘राजतरंगिनी’ (लिखित- 1148-50 ई.) में कल्हण (राजा हर्ष के मंत्री के पुत्र) ने लिखा है कि नहरों के निर्माण ने कश्मीर के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।2 सुवर्णमणिकुल्य नहर (अब सुनमनिकुल) जो अब भी अद्रिन परगना में पानी लाती है, राजा सुवर्ण द्वारा निर्मित बताई जाती है और यह अति प्राचीनकाल से बहती चली आ रही है।2 राजा ललितादित्य (699-736 ई.) को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने ऐसी रहटें बनवाकर, जो झेलम नदी से पानी उठाती थीं, चक्रधारा (अब साकादार) के आसपास के गाँवों में सिंचाई की व्यवस्था की।

कश्मीर घाटी में प्रायः बाढ़ आती रहती थी, इसलिये यहाँ उपज कम ही होती थी। राजा ललितादित्य ने काफी श्रम करके घाटी में भरा रहने वाला कुछ पानी निकाला, जिसके चलते वहाँ बेहतर फसलों की खेती हुई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जल निकास कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई और जमीन फिर बाढ़ से बर्बाद होने लगी। राजा अवंतिवर्मन (855-884 ई.) ने लोगों की राहत के लिये कई योजनाओं पर विचार किया।3

1877 में बना मुबारक मंडी तालाब, 1860 में बना रघुनाथ मंडी तालाब, 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे के समय बना अजायबघर तालाब, पुंछ की रानी द्वारा बनवाया गया रानी तालाब, महाराजा रणवीर सिंह की एक रानी द्वारा बनवाया गया कहलूरी तालाब और 1880 में एक शाही रसोइए बुआ भूटानी द्वारा बनवाया गया रामतलाई नाम का एक छोटा तालाब। वहाँ कई अन्य कम महत्त्वपूर्ण तालाब और कुंड भी थे। तालाब खटिकान और तालाब टिल्लो नाम के मौजूदा मुहल्ले वहाँ मौजूद बड़े तालाबों के नाम पर ही बसे हुए हैं।

स्थानीय ग्रामीण सुय्या नाम के एक ऐसे आदमी की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं जो उनके शासन के दौरान यहीं रहता था। जब भी अकाल की बात होती, सुय्या ऐसी शेखी बघारता कि उसके पास बाढ़ से पैदा अकाल के दैत्य का विनाश करने की शक्ति है। राजा अवंतिवर्मन ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया और अपना खजाना उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। सुय्या ने अशरफियों से भरे कई बर्तन एक नाम में रख लिये और घाटी के दक्षिणी जिले की ओर नाव खेता हुआ आगे बढ़ा। उसने नन्दक नाम के (वेशन नदी के किनारे नंदी) गाँव में एक बर्तन फेंक दिया, जो तत्काल बाढ़ के जल में डूब गया। फिर वह यक्षदरा गया, जो बारामूला के नीचे खडनायार के पास की एक जगह है और वहाँ उसने एक मुट्ठी अशरफियाँ नदी में फेंक दीं। अकाल के मारे लोग, जो सुय्या को देख रहे थे, नदी में कूद पड़े और खजाना पाने के लिये वे नदी की तली से चट्टानें निकालने लगे। इन्हीं चट्टानों ने नदी को रोक रखा था। दो दिन में नदी की तली साफ हो गई। फिर सुय्या ने नदी के दोनों किनारों पर बाँध खड़े किये। इसके चलते पानी का बहाव और तेज हो गया और वह तेजी से बहता चला गया। डूबी हुई जमीन फिर नजर आने लगी। अशरफियों का जो बर्तन नदी में फेंका गया था, वह भी साफ दिखाई देने लगा।पहले वितस्ता और सिंधु नदियाँ त्रिगामी के पास मिलती थीं और वहाँ एक बड़े इलाके को दलदल में बदल देती थीं। लेकिन सुय्या ने वितस्ता के प्रवाह को इस तरह नियमित किया कि वह वूलर झील में गिरने लगी। इसके पानी को सिंचाई के लिये इस्तेमाल कराने के लिये छोटी नहरें निकाली गईं और हर गाँव को फसल के लिये पानी देना तय हुआ। सुय्या ने दलदली जमीन से कई गाँव हासिल किये और पानी को उनसे दूर रखने के लिये गोलाकार बाँध बनवाए। वे गोल कटोरे (कुंड) जैसे दिखते थे, लिहाजा उनका नाम कुंडल रखा गया। उत्स कुंडल और मार कुंडल जैसे कुछ गाँव आज भी अपने पुराने नाम बनाए हुए हैं। सैकड़ों गाँवों के लिये हासिल इस जमीन ने भी उन्हें भारी फसलें दीं।3

मध्यकाल में (15वीं सदी) भी उन प्राचीन नहरों की मरम्मत की जाती थी और कई नहरें बनाई जाती थीं। जैनुल आबिदीन (1423-1474 ई.) के शासन में सिंचाई सम्बन्धी कई महत्त्वपूर्ण निर्माण किये गए। उसके कर्मचारियों द्वारा लिखे गए रोजानामचे सुल्तान के शासन के दौरान बनवाई गई नहरों की सूची प्रस्तुत करते हैं4 ...इनमें से पोहर नदी के पानी को जैनागिरी परगना में ले जाने वाली और लिद्दर के पानी को सूखे बंजर मार्तंड पठार में ले जाने वाली नहरें विशेष उल्लेखनीय हैं। छोटी नहरों में, जिनकी भूमिका बड़ी नहरों को जोड़ने की है, लच्छमकुल और मार भी उल्लेखनीय हैं। इनमें से पहली सुल्तान के बसाए नए नगर नौंशहर में पेयजल ले जाती थी। मुगलों द्वारा बनवाई गई नई नहरों का कोई ब्यौरा अभी तक नहीं पाया जा सका। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुख्यतः उस समय मौजूद नहरों की मरम्मत ही की।4

2. जम्मू

जम्मू क्षेत्र में भी, जो मुख्यतः उप-हिमालयी पहाड़ियों और उनसे सटे हुए मैदानों में पड़ता है, लघु सिंचाई की परम्परा रही है। कुहल अथवा कुह्ल (शाखा नहरें) सम्भवतः इस क्षेत्र की सर्वाधिक प्राचीन सिंचाई प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती हैं। सामाजिक प्रबन्धन की एक सुविकसित प्रणाली के चलते कुहलों ने उच्च श्रेणी की क्षमता अर्जित कर ली। दुर्भाग्यवश, स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा इन नहरों के अधिग्रहण के चलते कुहलों की व्यवस्था को भारी धक्का लगा।

अर्द्ध-पर्वतीय क्षेत्र कंडी में पेयजल के लिये तालाब अथवा कुंड पारम्परिक रूप से प्रमुख स्रोत रहे हैं।5 एक विस्तृत अध्ययन से पता चला कि तालाब बहुत लम्बे समय से जम्मू की परम्परा में शामिल रहे हैं। पारम्परिक रूप से कम पानी वाले इस क्षेत्र में पानी के इस विशेष स्रोत के इर्द-गिर्द कई मिथक बुने गए हैं। अभी हाल तक, 1960 के दशक तक, तालाब पेयजल का मुख्य स्रोत थे।

तालाब न केवल छोटे ग्राम समुदायों की सेवा करते थे, बल्कि राजशाही और उसकी सेनाओं के भी काम आते थे। शेरशाह सूरी के बेटे आलमसूर ने, जो अपने पिता के शासनकाल में लाहौर का सूबेदार था, कंडी पहाड़ियों के भीतरी इलाकों में चार किले बनवाए। और जब शेरशाह की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह हुमायुँ इस इलाके को फिर से हासिल करने में कामयाब हुआ, तब आलमसूर ने इन्हीं किलों में शरण ली। ये किले अलग-अलग पहाड़ियों पर स्थित हैं और इन तक पहुँचना बहुत कठिन है। इन किलों के भीतर बने बड़े तालाब सैनिकों और उनके स्वामियों की पानी की जरूरतें पूरी करते थे। इन किलों के भीतर स्थित गाँव अब भी तालाब का ही पानी पीते हैं, क्योंकि नलके का पानी अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया है।

एक लोकप्रिय मिथक यह है कि मौजूदा जम्मू शहर की उत्पत्ति एक रहस्यमय तालाब के ही इर्द-गिर्द हुई थी6 एक लोककथा के अनुसार, राजा जंबूलोचन एक बार शिकार करते हुए तवी नदी के पार एक जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने एक शेर और एक बकरी को एक तालाब से पानी पीते देखा। उन्होंने शान्ति के प्रतीक के रूप में इसी स्थान के इर्द-गिर्द एक शहर बसाने का फैसला किया। यह तालाब पुरानी मंडी क्षेत्र में (डोगरी में मंडी का अर्थ महल होता है) शहर के कई अन्य तालाबों के साथ अभी पचास वर्ष पहले तक मौजूद था।

जम्मू शहर में तालाब जलापूर्ति का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत था। तवी नदी इसके किनारों पर रहने वाले लोगों की पेयजल जरूरतें पूरी करती थी। लेकिन बाकी शहर नदी के किनारों के काफी ऊपर एक पठार में स्थित था। शहर की जरूरतें कई तालाब पूरी करते थे, जिनमें से कुछ को 19वीं सदी के दौरान पक्का भी किया गया था।

जम्मू शहर के मुख्य तालाब थे- 1877 में बना मुबारक मंडी तालाब, 1860 में बना रघुनाथ मंडी तालाब, 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे के समय बना अजायबघर तालाब, पुंछ की रानी द्वारा बनवाया गया रानी तालाब, महाराजा रणवीर सिंह की एक रानी द्वारा बनवाया गया कहलूरी तालाब और 1880 में एक शाही रसोइए बुआ भूटानी द्वारा बनवाया गया रामतलाई नाम का एक छोटा तालाब। वहाँ कई अन्य कम महत्त्वपूर्ण तालाब और कुंड भी थे। तालाब खटिकान और तालाब टिल्लो नाम के मौजूदा मुहल्ले वहाँ मौजूद बड़े तालाबों के नाम पर ही बसे हुए हैं। रानी कहलूरी तालाब और बुआ भूटानी के रामतलाई को छोड़कर जम्मू शहर के बाकी सारे तालाब व्यापारिक भवन और पार्क बनवाने के लिये नष्ट किये जा चुके हैं।

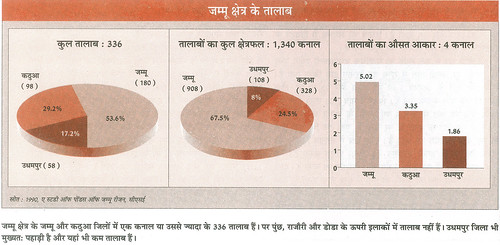

जम्मू शहर के मुख्य तालाब थे- 1877 में बना मुबारक मंडी तालाब, 1860 में बना रघुनाथ मंडी तालाब, 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे के समय बना अजायबघर तालाब, पुंछ की रानी द्वारा बनवाया गया रानी तालाब, महाराजा रणवीर सिंह की एक रानी द्वारा बनवाया गया कहलूरी तालाब और 1880 में एक शाही रसोइए बुआ भूटानी द्वारा बनवाया गया रामतलाई नाम का एक छोटा तालाब। वहाँ कई अन्य कम महत्त्वपूर्ण तालाब और कुंड भी थे। तालाब खटिकान और तालाब टिल्लो नाम के मौजूदा मुहल्ले वहाँ मौजूद बड़े तालाबों के नाम पर ही बसे हुए हैं। रानी कहलूरी तालाब और बुआ भूटानी के रामतलाई को छोड़कर जम्मू शहर के बाकी सारे तालाब व्यापारिक भवन और पार्क बनवाने के लिये नष्ट किये जा चुके हैं।अर्द्ध-पर्वतीय कंडी क्षेत्र में सोते और बावड़ियाँ प्रायः नहीं हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र के जनसमुदाय की जरूरतें पूरी करने के लिये तालाब महत्त्वपूर्ण जल स्रोत बन जाते हैं। छः नदियाँ- रावी, उझ, बसंतार, तवी, चेनाब और मुनव्वर तवी कंडी क्षेत्र से ही होकर बहती हैं। ये नदियाँ गहरी घाटियों से होकर बहती हैं, जबकि इस क्षेत्र के गाँव ऊँचे पठारों पर स्थित हैं। लिहाजा, इस क्षेत्र के लोगों को तालाब खुदवाने पड़े। जम्मू क्षेत्र के तालाब सूखे अर्द्ध-पर्वतीय क्षेत्र में लगभग तीन लाख हेक्टेयर के ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं जो मैदानों और पर्वतीय क्षेत्र के बीच पड़ते हैं। वहाँ एक कनाल अथवा ज्यादा की माप वाले कुल 336 तालाब हैं, जो जम्मू और कठुआ जिलों में केन्द्रित हैं। पुंछ, राजौरी और डोडा की ऊँची पहाड़ियों में शायद ही कोई तालाब मौजूद होगा। उधमपुर जिला मुख्यतः पर्वतीय है और उसमें और भी कम तालाब हैं। भूक्षेत्र की प्रकृति और तालाबों की संख्या और उनके आकार के बीच कोई सम्बन्ध मालूम पड़ता है। जम्मू जिला अपेक्षाकृत कम पर्वतीय है और इसमें अधिकतम संख्या में ऐसे तालाब हैं जो आकार में अपेक्षाकृत बड़े भी हैं। ऐसे तालाब अर्द्ध-पर्वतीय क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जबकि ऊँची पहाड़ियों में सोते मिलते हैं। जम्मू क्षेत्र में तीन किस्म के तालाब हैं- छप्परी, बड़े तालाब और पक्का तालाब। छप्परी उथले तालाब होते हैं और उनमें राजमिस्त्री का कोई काम नहीं हुआ रहता है। वे एक बारिश में भर जाते हैं और पशुओं तथा चरवाहों की जरूरतें पूरी करते हैं। ये गर्मियों में सूख भी जाते हैं। कंडी के लगभग सभी गाँवों में बड़े तालाब हैं, जो साल भर उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। इन तालाबों में तीन तरफ से राजमिस्त्री का काम हुआ रहता है और चौथी दिशा को बाहर से पानी बहकर भीतर आने के लिये खुला छोड़ दिया जाता है। इन तालाबों के किनारों पर जमाए गए पत्थर उच्चकोटि के होते हैं। पक्का तालाब कुलीन घरानों द्वारा बनाए गए थे और इनमें चूना-सुर्खी का काम किया गया था। साथ ही इनमें सीढ़ियों और चारदीवारियों की भी व्यवस्था की गई थी। ये मन्दिरों और किलों के पास तथा राजमार्गों के किनारे बनाए गए थे। यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कौन से खुदाई के जरिए बने थे और कौन से सिर्फ किनारे ऊँचे कर देने पर बन गए थे।

तालाब निर्माण स्थलों का चयन बहुत सावधानी से किया जाता था। मैदानी तालाबों के विपरीत, जिनका जलग्रहण क्षेत्र चारों तरफ होता है, कंडी के तालाब किसी मौसमी नाले के करीब बनाए जाते थे। बाढ़ के समय में इस नाले के पानी का एक हिस्सा इस तालाब की तरफ मोड़ दिया जाता था।7 लेकिन यह बात केवल उन बड़े तालाबों के लिये सच थी, जिनके तीन तरफ ऊँचे किनारे बने होते थे।

इन तालाबों की देखरेख के लिये एक बहुत व्यवस्थित सामूहिक प्रबन्धन प्रणाली विकसित की गई थी। पानी के किफायती इस्तेमाल और इसके प्रदूषण को रोकने के लिये कड़ा नियंत्रण लागू किया जाता था। सामूहिक नेतृत्व यह सुनिश्चित करता था कि पेयजल तालाबों का जलग्रहण क्षेत्र स्वच्छ बना रहे। कई गाँवों में मनुष्यों के लिये अलग तालाब होते थे, जिन पर पहरेदार बिठाए जाते थे और उन्हें ग्राम समुदायों की ओर से इसके लिये वेतन दिया जाता था कि वे पशुओं को इनका प्रयोग न करने दें। कई गाँवों में हर परिवार से एक व्यक्ति क्रमवार ढंग से पहरेदारी किया करता था।7 तालाबों का निर्माण और उनकी नियमित मरम्मत प्रायः स्वैच्छिक श्रम द्वारा होती थी। यह परम्परा उन गाँवों में अब भी बनी हुई है जहाँ तालाब अब भी पेयजल के प्रमुख स्रोत हैं।7 लेकिन बाकी जगहों पर सामूहिक नेतृत्व में हुए क्षय के ही चलते इस परम्परा का भी लोप हो चुका है।

यद्यपि कंडी में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1000 मिमी हुआ करती है, फिर भी गर्मियों में इसे पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है; क्योंकि वर्षा का वितरण वहाँ बहुत असमान है और जल बहाव बहुत ज्यादा है। मानसून के महीनों में बरसाती पानी का एक बड़ा हिस्सा कंडी क्षेत्र में वनों की भारी कटाई के चलते यूँ ही बेकार चला जाता है। कंडी क्षेत्र की नाजुक जलवायु के चलते, जिसमें भूक्षरण का अन्देशा बहुत होता है, वहाँ के तालाब तेजी से गाद भरने की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। अतः समय-समय पर उनसे गाद हटाना जरूरी हो जाता है। पहले आमतौर पर गाँव के बुजुर्गों द्वारा इस उद्देश्य के लिये कोई दिन निश्चित किया जाता है और हर परिवार को इसमें श्रम के लिये एक व्यक्ति को भेजना पड़ता है। यदि कोई परिवार अपना एक सदस्य नहीं भेज पाता तो वह उसके बदले में मजदूरी देकर एक मजदूर को भेजता था।7 उत्सवों के मौकों पर भी लोग तालाब के एक हिस्से की सफाई करते थे। जम्मू से 15 किमी दूर श्यामाचक गाँव में 15वीं सदी के एक आध्यात्मिक किसान नेता जिल्लो बाबा के भक्त अब भी हर साल नवम्बर माह में लगने वाले झीरी मेले के दौरान तालाब की सफाई करते हैं।7

कंडी क्षेत्र के लोगों के लिये तालाब निर्माण और उसका रख-रखाव लोक बुद्धि का काम था। सारे तालाबों के बाहर दो व्यवस्थाएँ जरूर हुआ करती हैं। कपड़ा धोने के लिये एक सपाट पत्थर और पत्थर का बना हुआ एक बड़ा माँद जिसमें जानवरों के पीने के लिये पानी भरा रहता है। यह व्यवस्था वहाँ अब भी प्रचलित है। इस इलाके के तालाब बहुत छोटे हैं और मिस्त्रियों का काम उनमें से बहुत कम में ही है।

कंडी के सारे तालाबों के किनारे बरगद और पीपल के पेड़ हुआ करते थे। इन पेड़ों को धार्मिक महत्त्व दिया जाता था और ये जलवायु की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ये बड़े पेड़ राहगीरों और घरेलू पशुओं को छाया दिया करते थे और तालाब की सतह से वाष्पन के चलते होने वाले नुकसान को रोकते थे।

सिंचाई के लिये कूलों अथवा कुहलों का व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। कांगड़ा घाटी में सिंचाई प्राकृतिक रूप से ऐसी धाराओं से निकाली गई नालियों पर निर्भर थी जो बड़े नालों में विलीन होती थीं। कई बार एक ही जगह से 15-20 नालियाँ निकाली जाती थीं। ऐसे सोते, जो ऊँचे खेतों को पानी पहुँचाते थे, बहुत भीतरी पहाड़ियों में हुआ करते थे। पानी को खड़ी ढलानों पर बड़ी कठिनाई से बनाई गई नालियों से लाया जाता था और ये नालियाँ बड़े परिश्रम से बनाई व सुरक्षित रखी जाती थीं।

स्थानीय जनता ने अनुभव के जरिए यह भी सीख लिया था कि एक खास गहराई से ज्यादा तालाब की गाद नहीं निकाली जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से काफी भुरभुरी सतह खुल जाएगी और इसके चलते तालाब की तली से होकर पानी नीचे रिस जाएगा। महीन गाद पानी का रिसाव रोकने के काम आती थी। तालाब की गाद को बतौर खाद इस्तेमाल करने के लिये एक तय मात्रा में ही निकाला जा सकता था। गाद की मिट्टी का इस्तेमाल कंडी क्षेत्र में कच्चे घरों की छतों, दीवारों-फर्शों के निर्माण में गारे के बतौर भी किया जाता था। आज भी इनमें से कुछ घरों की दीवारें उन पर बने रंगीन चित्रों के चलते सुन्दर दृश्य उपस्थित करती हैं।कंडी क्षेत्र की अत्यन्त नाजुक जलवायु में ये तालाब महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। दुर्भाग्यवश, इस सदी के मध्य तक टोंटी से पेयजल आपूर्ति ने इन तालाबों की उपेक्षा का रास्ता साफ किया। जमीन पर पड़ रहे आबादी के दबाव और सामूहिक संस्थाओं के पतन ने उनकी गिरावट को और तेज कर दिया।

जम्मू के तालाब सिंचाई के काम नहीं आते थे, फसलें ज्यादातर बारिश के पानी से होती थी। वे स्थानीय जलवायु को ठंडा रखने में मदद करते थे।7 ड्रिप (बूँद-बूँद) सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली यहाँ बहुत पहले से ही मौजूद थी। किसी फल के पौधे के बगल में खुदे एक गड्ढे में एक छिदी तली वाला घड़ा रख दिया जाता था। घड़ा नियंत्रित ढंग से पानी छोड़ता था, जो पौधे की जड़ों के नजदीक की जमीन को नम रखता था और गर्मी की तनावपूर्ण अवधि का सामना करने में उसकी मदद करता था। पड़ोस के किसी तालाब से पानी उठाकर उस घड़े को भर दिया जाता था।7

3. हिमाचल प्रदेश

सतलुज, व्यास, रावी और चंद्रभागा नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ गहरी घाटियों से होती हुई हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं।8 कुएँ से सिंचाई इस क्षेत्र में सम्भव नहीं है, क्योंकि यहाँ पहाड़ की खड़ी ढलान है। अपवाद सिर्फ सिरमौर इलाका है, जहाँ पेयजल के लिये कुछ कुओं का प्रयोग किया जाता है। इस इलाके के लोगों के लिये पेयजल हमेशा एक समस्या बनी रही। प्राकृतिक झरनों और सोतों से इसे प्राप्त किया जाता था और निचले इलाकों में आपूर्ति हमेशा माँग से कम ही रहती थी, यहाँ तक कि इस सदी की शुरुआत में नाहन जैसे कस्बे में भी गर्मियों में पानी अपर्याप्त रहता था।9

बहरहाल, सिंचाई के लिये यहाँ कूलों अथवा कुहलों का व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। कांगड़ा घाटी में सिंचाई प्राकृतिक रूप से ऐसी धाराओं से निकाली गई नालियों पर निर्भर थी जो बड़े नालों में विलीन होती थीं। कई बार एक ही जगह से 15-20 नालियाँ निकाली जाती थीं। ऐसे सोते, जो ऊँचे खेतों को पानी पहुँचाते थे, बहुत भीतरी पहाड़ियों में हुआ करते थे। पानी को खड़ी ढलानों पर बड़ी कठिनाई से बनाई गई नालियों से लाया जाता था और ये नालियाँ बड़े परिश्रम से बनाई व सुरक्षित रखी जाती थीं। ऐसे बंधे जो पानी को नाली में लाने में मदद पहुँचाते थे, आमतौर पर बड़े पत्थरों के ढेर को लट्ठों से टिकाकर बनाए जाते थे। कभी-कभी उन्हें धारा के आरपार भी बनाया जाता था, लेकिन ज्यादातर कोई उपयुक्त मोड़ चुन लिया जाता था, जहाँ पत्थर का आंशिक अवरोध और एक नए जलमार्ग की खुदाई अपेक्षित जल को मोड़ने के लिये पर्याप्त होती थी।10 कुछ समय पूर्व की सिरमौर रियासत में ऐसे इलाके में जहाँ सोता खेतों से दूर होता था और जहाँ पानी की बहुतायत नहीं थी, खल्ला नाम का तालाब खोदा जाता था। यह तालाब सोते से कुछ नीचे खोदा जाता था और इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिये जल संग्राहक के रूप में होता था।9 कुहल आमतौर पर पूरे क्षेत्र में वैसे ही होते थे, जैसे कांगड़ा घाटी में। इस सदी की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा तैयार दस्तावेज यह दिखाते हैं कि कुहलों का निर्माण और उनकी मरम्मत आमतौर पर वहाँ के लोगों द्वारा ही की जाती थी। स्वतंत्रता से पहले सालाना मरम्मत उस समय के सिरमौर रियासत में आमतौर पर मानसून के बाद की जाती थी। कुहलों की मरम्मत के लिये राजकीय सहायता तकाबी अथवा सीमित अवधि के लिये लगान माफी के रूप में प्राप्त की जा सकती थी। लेकिन ऐसी सहायता के लिये आवेदन विरले ही दिये जाते थे।9 मंडी रियासत में एक भी कुहल सरकारी खर्चे पर नहीं बनाया गया था। हरा बाग क्षेत्र में कई कुहल ब्राह्मण और खत्री मालगुजारों द्वारा बनाए गए थे।11

कांगड़ा जिले में पाँच नहरें, जिनका खाका गोलेर राजवंश की राजकुमारी ने तैयार किया था, पन्द्रह गाँवों को पानी पहुँचाती थीं। प्रबन्धन व्यवस्था यहाँ भी ऊँची घाटियों जैसी ही थी। लेकिन यहाँ ग्रामीण अधिकारियों के बजाय एक अधीक्षक हुआ करता था, जिसके साथ आठ सहायक अथवा रक्षक और आठ खुदाई करने वाले बेलदार हुआ करते थे। किसान खुद को मिलने वाले पानी के अनुपात में धन देते थे और हर छः महीने पर तीन सौ रुपए अधीक्षक को देते थे, जो सारे खर्चे चुकाने के बाद बाकी बचा धन अपने पास रख लेता था।10

कुछ समय पहले की सुकेत रियासत में, जो व्यास के मैदानी क्षेत्र में नीची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा उपजाऊ मैदान है, बाल्ह इलाके के कुहल राज्य से सम्बन्धित थे और वह हर कुहल की देखरेख के लिये एक कुहली नाला की नियुक्ति करता था। इस अधिकारी को अनाज और मालगुजारी-मुक्त भूमि वेतन के रूप में दिया जाता था। सिंचित जमीन पर एक विशेष दर (सगही) से मालगुजारी ली जाती थी। कारसोग में लोगों के पास अपने कुहल होते थे और वे ही उनका इन्तजाम करते थे। लिहाजा उन पर पानी की दरें अलग-अलग तय की जाती थीं।12 स्वतंत्रता के बाद से हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुहलों के विकास के लिये भारी धनराशि तय की है। सिंचाई और जन-स्वास्थ्य विभाग इन कुहलों के पुनर्निर्माण और प्रबन्धन का काम दृढ़ता से अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन परिणाम सकारात्मक नहीं आये हैं और आधुनिक सामाजिक परिवर्तन के आघात से कई कुहल लुप्तप्राय हो गए हैं (देखें बॉक्स : पहाड़ी नदियों का दोहन)।

देहरादून की भौगोलिक स्थिति के चलते कुआँ बनाना सिर्फ सदानीरा धाराओं के बगल की जगह को छोड़कर और कहीं भी असम्भव है। नहरों को स्थानीय सोतों से पानी मिलता था। पहले सरकारी विशेषज्ञ ऐसा मानते थे कि राजमिस्त्री की बनाई नहरें दून घाटी की भुरभुरी मिट्टी के चलते होने वाले पानी के नुकसान को कम करेंगी। पर ऐसी नहरें यदि पत्थर को गारे से न जोड़ी गईं हों तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। उस पूरे इलाके में खूब केकड़े हैं, जो सामान्य पत्थरों की सफेद चूने से की गई जुड़ाई को छेदकर पानी तक पहुँच जाते हैं।

4. उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के पन्द्रह प्रतिशत में फैला हुआ है। यहाँ की 75-80 फीसदी आबादी के पास औसत जोत लगभग 0.8 हेक्टेयर है और 10 प्रतिशत से ज्यादा उपजाऊ भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सबसे अच्छी फसलें लगभग 915 से 1525 मीटर की ऊँचाई के बीच उगाई जाती हैं।

टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में औसत वर्षा 1946 मिमी है, जिसमें से 85 प्रतिशत जुलाई से सितम्बर के बीच मानसून के महीने में होती है। इसका लगभग 40 फीसदी हिस्सा यूँ ही बह जाता है। सिंचाई गुहलों या कुहलों से होती है (उत्तर प्रदेश में कुहलों को गुहल कहा जाता है)। इन गुहलों में पानी का बहाव एक से 10 लीटर प्रति सेकेंड का होता है, लेकिन यह मानसून के अनुसार बदलता रहता है। मानसून के दिनों में गुहल भरे रहते हैं, लेकिन जाड़े के दिनों में इनका बहाव काफी घट जाता है। काफी सारा पानी रिसाव से खत्म हो जाता है। एक अध्ययन के अनुसार, एक गुहल के सोते से पानी का बहाव डेढ़ लीटर प्रति सेकेंड था, लेकिन इसके अन्तिम छोर पर यह महज 0.6 लीटरप्रति सेकेंड था।13

उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में कृषि मुख्यतः बारिश पर निर्भर है। लेकिन खेतिहर इलाके का एक छोटा प्रतिशत सिंचाई का भी उपभोग करता है। जे.ओ.बी. बेकेट की 1863-73 की बन्दोबस्ती में 26,925 बीसी (1 बीसी लगभग 1 एकड़ के बराबर) सिंचित इलाके का उल्लेख किया गया है, जो आज के कुमाऊँ जिले के पहाड़ी इलाकों में स्थित 10 परगनों की कुल खेतिहर जमीन का लगभग 13 प्रतिशत है। इन 10 परगनों में 4 का सिंचित क्षेत्र कुल खेतिहर क्षेत्र का 35-48 प्रतिशत तक था। सिंचित क्षेत्र का दायरा बाद में बढ़ा होगा। यह 1930 के कुमाऊँ वाटर रूल्स से नजर आता है।14

उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में कृषि मुख्यतः बारिश पर निर्भर है। लेकिन खेतिहर इलाके का एक छोटा प्रतिशत सिंचाई का भी उपभोग करता है। जे.ओ.बी. बेकेट की 1863-73 की बन्दोबस्ती में 26,925 बीसी (1 बीसी लगभग 1 एकड़ के बराबर) सिंचित इलाके का उल्लेख किया गया है, जो आज के कुमाऊँ जिले के पहाड़ी इलाकों में स्थित 10 परगनों की कुल खेतिहर जमीन का लगभग 13 प्रतिशत है। इन 10 परगनों में 4 का सिंचित क्षेत्र कुल खेतिहर क्षेत्र का 35-48 प्रतिशत तक था। सिंचित क्षेत्र का दायरा बाद में बढ़ा होगा। यह 1930 के कुमाऊँ वाटर रूल्स से नजर आता है।14गुहल का व्यापक इस्तेमाल मुख्यतः नैनीताल व देहरादून जिलों में होता है। धाराएँ पेड़ों और डालों द्वारा बनाए गए तिरछे अवरोधकों द्वारा बाँध दी जाती हैं, जिनका इस्तेमाल पानी को पहाड़ियों के किनारे-किनारे से जाने वाली लम्बी नालियों तक पहुँचाने के लिये किया जाता है। देहरादून की भौगोलिक स्थिति के चलते कुआँ बनाना सिर्फ सदानीरा धाराओं के बगल की जगह को छोड़कर और कहीं भी असम्भव है। नहरों को स्थानीय सोतों से पानी मिलता था। पहले सरकारी विशेषज्ञ ऐसा मानते थे कि राजमिस्त्री की बनाई नहरें दून घाटी की भुरभुरी मिट्टी के चलते होने वाले पानी के नुकसान को कम करेंगी। पर ऐसी नहरें यदि पत्थर को गारे से न जोड़ी गईं हों तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। उस पूरे इलाके में खूब केकड़े हैं, जो सामान्य पत्थरों की सफेद चूने से की गई जुड़ाई को छेदकर पानी तक पहुँच जाते हैं। ये पूरी नहर को बर्बाद कर देते हैं। लिहाजा अन्ततः उनकी जगह खुली मिट्टी वाली नहरें फिर से बनानी पड़ीं।

देहरादून में खास-खास व्यक्तियों द्वारा बनवाई गई नहरें भी हैं जो पहाड़ी नालों से, सदानीरा धाराओं से और नदियों से निकाली गई हैं। पहाड़ी धाराएँ पहाड़ियों की जड़ तक पहुँचते-पहुँचते लगभग भूमिगत हो जाती हैं। बड़ी नदियाँ नाले के चरित्र की हैं और उतार के समय बहुत गहरी ढलानों से बहती हैं। नैनीताल में नहरों का इन्तजाम सिरगिरोह अथवा मुखिया करता है। नहरों की सिंचाई क्षमता इस पर निर्भर करती है कि वे किस हद तक पक्की जुड़ाई पर निर्भर हैं और उन्हें बनाने में कैसी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है।

पहाड़ों में खेती मिट्टी की संरचना पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी इसकी ऊँचाई, इसकी दिशा, ढलान और सबसे बढ़कर सिंचाई के स्रोत पर। अच्छी मिट्टी वाला कोई खेत सिंचाई सुविधाओं के करीब की अपेक्षाकृत खराब जमीन से कम ही पैदावार देता है। पानी की उपलब्धता फसलों की प्रणाली को भी निर्धारित करती है।15 पहाड़ों में यदि अच्छी और गहरी मिट्टी अच्छी सिंचाई भी पा जाती है, तब “फसलों की गुणवत्ता और सिंचाई, खाद तथा सीढ़ीनुमा खेतों के निर्माण का श्रम भारत के सर्वेश्रेष्ठ खेतिहरों के ही समतुल्य पैदावार दिलाते हैं।”16

गजट तैयार करने वाले शुरुआती लोगों के अनुसार पहाड़ी किसान अदना-से-अदना जलस्रोत को भी अपने खेतों तक पानी लाने के लिये तैयार कर सकता है। चूँकि कुमाऊँ की पहाड़ियों में बारिश बहुत ज्यादा होती थी और इसका 85 प्रतिशत हिस्सा जुलाई और सितम्बर के बीच ही गिरता था, लिहाजा छोटा जलस्रोत भी फूलकर बड़ा आकार ग्रहण कर लेता था और धान की सिंचाई का इन्तजाम हो जाता था। इस जलस्रोत में बरसात न होने वाली अवधि में रबी की फसल के लिये ज्यादा पानी भले ही न आता हो, फिर भी किसान इसके लिये प्रयास करता रहता था। ऐतिहासिक रूप से ऐसे ग्रामीण जिनके पास पर्याप्त सिंचित भूमि थी, मैदानों की ओर विस्थापित नहीं हुए।15 स्वतंत्रता से पहले पारम्परिक सिंचाई प्रणाली पूरी तरह खेतिहर समुदायों द्वारा ही निर्मित और संचालित की जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब मैदानों में कई सारी सिंचाई प्रणालियाँ विकसित कीं तब भी पहाड़ों के लिये उसने कोई भी ऐसी प्रणाली विकसित नहीं की। सिर्फ अकाल के समय और वह भी कर्ज के रूप में दी जाने वाली सरकारी सहायता को छोड़कर सरकार सिंचाई के काम के लिये और कोई भी सहायता नहीं देती थी।17 सर हेनरी रैमजे ने 1874 की अपनी रिपोर्ट रिविजन ऑफ सैटिलमेंट इन कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट्स-बाई जे.ओ.बी. बेकेट में कहते हैं- “जिले के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ जमीन तो सिंचित है, लेकिन एक राय न बन पाने और किसी भी व्यक्ति के पास इसमें धन लगा पाने की क्षमता न होने के चलते इस दिशा में कुछ किया नहीं गया है।” पहाड़ों में खेती का विकास किसानों के जिम्मे ही छोड़ दिया गया और इसे सरकार की जिम्मेदारी नहीं माना गया।

स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने पहाड़ों में मौजूद कुछ पारम्परिक सिंचाई प्रणालियों को 50 के दशक की शुरुआत में आधुनिक बनाया और कुछ नई प्रणालियाँ भी बनाईं। पारम्परिक प्रणालियाँ अब भी वहाँ बड़ी संख्या में हैं, लेकिन वे राज्य सिंचाई विभाग द्वारा तय किये गए नियमों के अनुरूप नहीं ठहरती हैं।18

1930 के कुमाऊँ वाटर रूल्स ने 1917 के नियमों में संशोधन किया और कुमाऊँ में प्रभावी पारम्परिक स्रोतों को सूत्रबद्ध किया। इन नए नियमों ने नई सिंचाई नहरों और पनचक्कियों के निर्माण की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करने का जिम्मा लिया।19 इन नियमों में से पहला है: “सरकार किसी भी जोतदार द्वारा नई सिंचाई नहरों के निर्माण का कोई विरोध नहीं करेगी। ऐसी नहरों को किसी अन्य समूह से सम्बन्धित जल उपयोग अधिकार को कोई गम्भीर चोट नहीं पहुँचानी चाहिए।”20

ये नियम उस समय तक मौजूद इस व्यवहार को पुख्ता करते थे कि सिंचाई का विकास बगैर सरकार की किसी सक्रिय भागीदारी के सम्पन्न किया जाये। सिंचाई के अधिकार मुख्यतः सिंचाई करने वालों के पास ही रहें और प्राथमिकता के आधार पर जल उपयोग के सिद्धान्त की रक्षा इन नियमों द्वारा की गई।

मनमानी कार्यवाही

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पाया गया कि ये नियम कभी-कभी सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल योजनाओं को लागू करने से रोकते हैं। विकास के योजनाबद्ध दृष्टिकोण की स्वीकृति हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के लिये 1952 में राज्य सिंचाई कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। पहाड़ियों को पेयजल मुहैया कराना प्राथमिकता का विषय माना गया। कुमाऊँ व उत्तराखण्ड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के अस्तित्व में आने के साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी निजी कुएँ (तालाब, नौला या नौली) पर उस भू-स्वामी का ही मालिकाना होगा जिसकी जमीन में यह स्थित है। इस नियम के तहत बनाए गए कानूनों ने इसे इस रूप में सुनिश्चित किया कि तालाब को स्थानान्तरित करने का अधिकार भी भू-स्वामी का होगा, “जो किसी भी उद्देश्य के लिये तालाब की जमीन का उपयोग कर सकता है और किसी भी सूरत में उसे उस जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता।” अधिनियम का एक कानून 41 (vi) यह कहता है कि तालाब व पोखर, नाले और नालियाँ जो भी राज्य की सम्पत्ति होंगी, उनका इन्तजाम ग्रामसभा द्वारा अथवा किसी भी स्थापित स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।21 इस प्रकार इस अधिनियम ने किसी एक व्यक्ति की जमीन में स्थित जलस्रोत के मालिकाने को सुनिश्चित किया और किसी भी राजकीय तालाब व पोखर के स्थानीय प्राधिकार द्वारा व्यवस्थित किये जाने की रूपरेखा भी तय कर दी।

इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुमाऊँ और गढ़वाल जल (संग्रहण, संरक्षण और वितरण) अधिनियम 1975 को मंजूरी दी जो आठ पहाड़ी जिलों के तराई और भाबर मैदान समेत समूचे क्षेत्र को समेटे हुए था। इस कानून की धारा तीन ने व्यक्तियों और ग्राम समुदायों के जारी अथवा पारम्परिक अधिकारों को रद्द कर दिया। अधिनियम की धारा चार के तहत राज्य ने जल के संग्रहण, संरक्षण और वितरण के लिये तथा जलस्रोतों के नियंत्रण के लिये कानून बनाने का अधिकार ले लिया। इसके बाद सरकार ने किसी भी व्यक्ति से सम्बन्धित जमीन पर कोई जल व्यवस्था बनाने, तालाब अथवा जल संग्राहक बनाने तथा कोई पम्प सेट अथवा पाइप लाइन लगाने का अधिकार भी ले लिया। इसके अतिरिक्त परगना मजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा पहले से लिखित अनुमति मिलने के बगैर किसी को कोई सिंचाई प्रणाली पम्प सेट अथवा पाइप लाइन समेत, अनुमति नहीं रह गई। 1975 के अधिनियम में जलस्रोतों पर व्यक्तियों और ग्राम समुदायों के अधिकार क्षेत्र को छीन लिया और उन्हें सरकार को सौंप दिया। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इसकी वैधता की देश के उच्चतर न्यायालयों द्वारा कभी कोई कड़ी कानूनी जाँच की गई है।

इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुमाऊँ और गढ़वाल जल (संग्रहण, संरक्षण और वितरण) अधिनियम 1975 को मंजूरी दी जो आठ पहाड़ी जिलों के तराई और भाबर मैदान समेत समूचे क्षेत्र को समेटे हुए था। इस कानून की धारा तीन ने व्यक्तियों और ग्राम समुदायों के जारी अथवा पारम्परिक अधिकारों को रद्द कर दिया। अधिनियम की धारा चार के तहत राज्य ने जल के संग्रहण, संरक्षण और वितरण के लिये तथा जलस्रोतों के नियंत्रण के लिये कानून बनाने का अधिकार ले लिया। इसके बाद सरकार ने किसी भी व्यक्ति से सम्बन्धित जमीन पर कोई जल व्यवस्था बनाने, तालाब अथवा जल संग्राहक बनाने तथा कोई पम्प सेट अथवा पाइप लाइन लगाने का अधिकार भी ले लिया। इसके अतिरिक्त परगना मजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा पहले से लिखित अनुमति मिलने के बगैर किसी को कोई सिंचाई प्रणाली पम्प सेट अथवा पाइप लाइन समेत, अनुमति नहीं रह गई। 1975 के अधिनियम में जलस्रोतों पर व्यक्तियों और ग्राम समुदायों के अधिकार क्षेत्र को छीन लिया और उन्हें सरकार को सौंप दिया। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इसकी वैधता की देश के उच्चतर न्यायालयों द्वारा कभी कोई कड़ी कानूनी जाँच की गई है।इस अधिनियम के विरोध में विवाद कई सारे कारणों के चलते सामने नहीं आये। थोड़े बड़े इलाके (150-200 हेक्टेयर) की सिंचाई करने वाली नई सिंचाई प्रणाली ग्राम समुदायों द्वारा कई कारणों से निर्मित नहीं की जा सकती है। 1960 के दशक के बाद से कुमाऊँ व गढ़वाल की पहाड़ियों में राज्य सिंचाई विभाग ने बहुत तेजी से विस्तार किया है। इस अवधि में राज्य सिंचाई क्षेत्र के लिये पहाड़ियों की मद में सालाना योजना खर्च भी बढ़ा है। छोटी निजी सिंचाई योजनाओं को, जो व्यक्तियों द्वारा एक हेक्टेयर अथवा कम की सिंचाई के लिये बनाई जाती हैं, लघु सिंचाई विभाग की सहायता मिलती है। यह सहायता पिछले दस वर्षों की अवधि में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। इन विभागों को किसी जलस्रोत के इस्तेमाल के लिये अनुमति लेने में कुछ खास मुश्किल नहीं आती।

पहाड़ की सिंचाई प्रणालियाँ आमतौर पर लघु सिंचाई की ही श्रेणी में आती हैं और कुल मिलाकर वह 2,000 हेक्टेयर से कम ही क्षेत्र सींचती हैं। पिछले 15 वर्षों में सिर्फ दो मध्यम आकार की और एक बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई है।

ढलान के आधार पर काम करने वाली पहाड़ के किनारे-किनारे बनी नालियाँ पहाड़ों में सर्वाधिक प्रचलित सिंचाई स्रोत हैं। निजी मिल्कियत वाले छोटे तालाब और ढलवा नालियाँ (अंशतः पलस्तर वाली या फिर सामान्य मिट्टी से बनी नालियाँ) या तो व्यक्तियों द्वारा अथवा किसानों के समूहों द्वारा निर्मित व संचालित की जाती हैं। कुछ गाँवों में बरसाती पानी वाले कच्चे तालाब हैं, जो इतने ही बड़े होते हैं कि दो महीने के लिये गाँवों के पशुओं के पीने, नहाने की पूरी व्यवस्था कर सकें। यहाँ बहुत सारे नौले भी होते हैं, जो रिसावदार तालाबों के नीचे बने होते हैं जिनमें स्वच्छ भूजल इकट्ठा होता है। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में टोंटी के पेयजल की आपूर्ति से पहले नौले ही इसका एकमात्र स्रोत हुआ करते थे। पीने के पानी की कमी के समय आज भी यही काम आते हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में नई सिंचाई प्रणालियों के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए तय किये गए थे और इसके जरिए सिंचित भूमि में 10,000 हेक्टेयर की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था- यह सोचते हुए कि सारे जलस्रोत पहले ही कहीं-न-कहीं लगे हुए हैं और यह भी कि सिंचाई क्षमता में बड़े पैमाने की वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं है। सो, आजकल वहाँ किसानों द्वारा प्रबन्धित प्रणालियों को आँकड़ेबाजी के लिहाज से नवनिर्मित प्रणालियाँ बताकर पेश करने भर का काम हो रहा है।

सिंचाई की नालियाँ बिरले ही किसी प्रमुख नदी धारा से पानी लेती हैं, क्योंकि इसके लिये नफीस किस्म के मोड़ और नियंत्रण संरचनाओं की जरूरत पड़ेगी जो बहुत महंगे हैं। पारम्परिक प्रणालियाँ छोटी सदानीरा धाराओं से पानी लेती हैं। ये धाराएँ खड़ी पहाड़ी ढालों से उतरते हुए मुख्य नाले से मिलती हैं और नीचे की ओर अपनी यात्रा के दौरान विविध ऊँचाइयों पर इनसे पानी लेती जाती हैं। एच.जी. वाल्टन ने दि हिमालयन गजेटियर (1911) में यह लिखा है कि अल्मोड़ा में “पानी की आपूर्ति ऐसी लम्बी नालियों से की जाती है जो पहाड़ों में काट-छाँटकर बनाई गई हैं या जरूरत पड़ने पर पहाड़ी धाराओं के पानी को इस तरफ मोड़ दिया गया है। यहाँ सोतों का भी इस्तेमाल किया जाता है।”22 यह स्थिति आज भी जैसी की तैसी बनी हुई है। लेकिन पहले यहाँ सुस्पष्ट जल अधिकार थे और सिर्फ अतिरिक्त जल अथवा लौटते बहाव से ही लोग पानी ले सकते थे।22सामुदायिक संगठन

काफी सारे संगठन उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की सिंचाई व्यवस्था में सहायता करते हैं। यहाँ पूरी तरह अनौपचारिक, फिर भी प्रभावशाली ग्राम संगठन पीढ़ियों से चलते चले आ रहे हैं। सिंचाई विभाग आमतौर पर हर जिले में सिंचाई योजनाओं और बाढ़ से रक्षा के लिये एक अधिशासी अभियन्ता के तहत तीन कार्यकारी अभियन्ता रखता है। चूँकि पहाड़ी नालियाँ छोटी होती हैं और अपने कार्यक्षेत्र के समूचे भौगोलिक इलाके में फैली होती हैं, जो बहुत दुर्गम होते हैं, लिहाजा वरिष्ठ अधिकारी नालियों की नियमित देखरेख के लिये विरले ही वहाँ जा पाते हैं। सो, निचले स्तर के कर्मचारी, मसलन बेलदार, ही पहाड़ी नालियों पर राज करते हैं। लघु सिंचाई विभाग किसानों को उनकी निजी योजनाओं के लिये तकनीकी निर्देश देता है। हाल के वर्षों में यह विभाग पलस्तर वाली ढलवाँ नहरें भी बनाने लगा है। इस काम की गुणवत्ता खराब है और इनसे लाभान्वित होने वाली ऐसी नहर पर स्वामित्व नहीं रखते जो पहले सामुदायिक सम्पत्ति के रूप में उसी गाँव के नियमों से संचालित होती थी और जिसे सुधार के लिये इस विभाग द्वारा अपने जिम्मे ले लिया गया था।

मैदानों में किसी भी सिंचाई प्रणाली की वितरक और छोटी नालियों में भी किसी किस्म की टूट-फूट सिंचाई अधिकारियों को सक्रिय कर देती है। लेकिन पहाड़ों में, जहाँ अक्सर मानसून में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएँ सिंचाई प्रणालियों के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर देती है, इन कर्मचारियों को सक्रिय होने की ऐसी कोई बाध्यता नहीं महसूस होती है। अस्थायी विचलन बाँधों का निर्माण विभागों से कहीं ज्यादा इस इलाके के खेतिहर और अपनी जमीन सींचने वाले ही करते हैं। राज्य सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले, खासकर धान उगाने के मौसम में, इस प्रणाली को चलाने का और आपस में पानी का बँटवारा करने का काम भी खुद ही करते हैं। इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी नियमित रूप से मौजूद ही नहीं होते।

यद्यपि 1975 के कानून के जल अधिकारों में कुछ बड़े बदलाव किये गए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में उपयोगकर्ताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक सिंचाई प्रणालियाँ वहाँ पहले से ही सक्रिय रही हैं। जल अधिकारों ने उन किसानों के सिंचाई वाले तौर-तरीकों को प्रभावित किया है, जो किसी नई सरकारी सिंचाई प्रणालियों से पानी लेते हैं। कुमाऊँ में, जहाँ ज्यादातर गाँव व्यवहारतः एक ही जाति के अथवा एक कुल के हैं और 1975 से पूर्व ही यहाँ जल अधिकार जमीन से जुड़े रहे हैं, सरकारी सिंचाई प्रणालियों के पानी को लेकर होने वाले टकराव शायद ही कभी एक गाँव के भीतर जाति-संरचनाओं पर अथवा धारा के ऊपर-नीचे पड़ने वाले गाँव के आधार पर होते हैं। इसकी बजाय ये टकराव निचले गाँवों में सिंचाई सुविधा के विस्तार और ऊपरी गाँवों के सिंचाई अधिकारों के हनन से होते हैं। अपेक्षाकृत लम्बी (3 किमी से ज्यादा) प्रणालियों के पुछल्ले इलाकों पर स्थित खेतों में बरसात के मौसम में भी पानी पहुँचाना कठिन होता है। इसकी वजह इस प्रणाली को प्राकृतिक कारणों से पहुँचने वाले नुकसान के साथ ही ऊपर के गाँवों द्वारा पानी का प्रवाह बाधित करना हुआ करता है। वे इस प्रवाह पर ऐतिहासिक रूप से अपना अधिकार समझते हैं। छोटी प्रणालियों को ऐसे टकरावों का सामना नहीं करना पड़ता है।

चूँकि सिंचाई अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सारे इलाके को नियमित रूप से नहीं देख सकते, लिहाजा वे कभी-कभार दौरा करने और स्थानीय सिंचाई कर्मचारियों, ठेकेदारों और अंशकालिक अधिकारियों के मार्फत देखरेख करने की आसान व्यवस्था अपनाते हैं। इसके चलते अधिकारियों की छवि खराब हुई है और ये प्रणालियाँ बदहाल बनी हैं। दुर्भाग्यवश, सिंचाई अधिकारी इससे लाभान्वित होने वाले लोगों को सिंचाई प्रणालियों के प्रबन्धन में भागीदार बनाने को ज्यादा जोर नहीं देते। किसानों की प्रणालियों को आदिम, अक्षम व बेकार कहकर खारिज कर दिया जाता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में नई सिंचाई प्रणालियों के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए तय किये गए थे और इसके जरिए सिंचित भूमि में 10,000 हेक्टेयर की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था- यह सोचते हुए कि सारे जलस्रोत पहले ही कहीं-न-कहीं लगे हुए हैं और यह भी कि सिंचाई क्षमता में बड़े पैमाने की वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं है। सो, आजकल वहाँ किसानों द्वारा प्रबन्धित प्रणालियों को आँकड़ेबाजी के लिहाज से नवनिर्मित प्रणालियाँ बताकर पेश करने भर का काम हो रहा है।

कोई भी किसान, अपने प्रयास से सिंचाई प्रणालियों को बचाएगा और पानी की कमी से अपनी फसल खराब होने नहीं देगा। चूँकि सिंचाई विभाग के लोग अपनी खामियों के चलते तेजी से काम नहीं कर सकते, लिहाजा स्वयंसेवी भागीदारी के अभाव के चलते सिंचाई प्रणालियाँ लम्बी अवधि तक नकारा पड़ी रहती हैं। जो प्रणालियाँ लघु सिंचाई विभाग द्वारा विकसित की जा रही हैं, उनके बारे में अपेक्षा यह की जाती है कि पूरा हो जाने के बाद उन्हें ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन यह पाया गया है कि ग्राम पंचायतें भी इस प्रणाली की उचित देखरेख नहीं कर पातीं और कुछ वर्षों बाद यदि नई परियोजना नहीं लाई जाती और एक बार फिर नवीकरण के जरिए धन नहीं प्राप्त कर लिया जाता तो ये प्रणालियाँ बेकार हो जाती हैं।

सिंचाई विकास के काम में बहुत सारे संगठनों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी किया जा रहा है। सिर्फ ऐसे संगठनों की जरूरत है जो किसानों को संगठित कर और सिंचाई करने वालों का कामकाजी संघ बनाकर अपनी प्रणालियों की क्षमता बनाने व बढ़ाने में उनकी मदद करे। लड्यूरा सिंचाई समिति और हारा प्रणाली की कामकाजी स्थिति यह बताती है कि ऐसा किया जा सकता है (देखें बॉक्स : धारा में साझेदारी)। स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप मॉडल भी लाये जा सकते हैं। सरकारी विभागों को अपनी भूमिका किसानों के प्रबन्धवाली प्रणालियों को तकनीकी निर्देश और वित्तीय समर्थन देने तक ही सीमित रखनी चाहिए और ग्राम समुदायों के भीतर ही प्रबन्धन क्षमता विकसित करने में मदद करनी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था करने वालों से बदलकर उनकी भूमिका भागीदार प्रबन्धन विकसित करने वालों की बनानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश : पवित्र तालाब प्राचीनकाल से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी लोग नौला या हौजी कहे जाने वाले छोटे कुओं और तालाबों से पानी लेते रहे हैं। नौला उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र की विशेष भूजल संचय विधि है। भूजल धारा पर एक पत्थर की दीवार बनाकर जल संग्रह किया जाता है। ग्रामीण आबादी और उपलब्ध जलस्रोत के अनुसार हर गाँव में दो या इससे ज्यादा नौले हुआ करते हैं। नौले पारम्परिक रूप से ग्रामीणों द्वारा काफी भक्तिभाव से बनाए जाते थे और नौला बनाते समय कई सारे कर्मकाण्ड किये जाते थे। यह सब कोई मन्दिर बनाने जैसा होता था। नौला के पानी की शुद्धि के लिये उसमें नियमित रूप से जड़ी-बूटियाँ और आँवले के फल डाले जाते थे। वाष्पन घटाने के लिये नौले के किनारे बड़े छायादार पेड़ लगाए जाते थे। स्थानीय लोगों में नौले और पेड़ों की पूजा करने का रिवाज था। इसका प्रभाव दोहरा पड़ता था- यह ग्रामीणों को नौला साफ रखना और जल संरक्षण, दोनों ही सिखाता था। नौला निर्माण की प्रौद्योगिकी बहुत पुरानी है। पशुओं के लिये पत्थरों से हौजी बनाई जाती थी। ये नौले और हौजियाँ हमेशा पानी से भरे होते थे। लेकिन जंगलों की समाप्ति और सड़क निर्माण ने 95 प्रतिशत नौलों और सोतों को सुखा दिया है और ज्यादातर को विलोप के कगार पर पहुँचा दिया है। हर तीसरा गाँव आज पानी की किल्लत से जूझ रहा है। राज्य सरकार पहाड़ी इलाकों में पेयजल बाँटने के लिये अभी तक 1000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। नौलों को पुनर्जीवित करना भी सम्भव है। अस्थायी पत्थर की बंधियाँ और सरंध्र व स्थायी ठोकर बाँध भी बनाए जा सकते हैं। पानी का बहाव रोककर पाँच से पन्द्रह मीटर ऊँचे सीमेंट के बाँध भी बनाए जा सकते हैं और उनसे छोटी धाराएँ निकाली जा सकती हैं। इन धाराओं से नौले पुनर्जीवित किये जा सकते हैं। वनस्पतियों की छाया उन्हें सुरक्षा दे सकती है। दुर्भाग्यवश, नियंत्रित विकास के चलते बांज और बुरांस के पेड़ों की जगह चीड़ के पेड़ लेते जा रहे हैं, जो वर्षाजल को सोख लेते हैं और वनस्पतियाँ और भी कम होने लगती हैं। हिमालय पर्यावरण एवं ग्राम विकास संगठन गढ़वाल जिले के खिरसू विकासखण्ड के 22 गाँवों में जल संग्रह के उपाय विकसित कर रहा है। - जी.पी. काला और दिनेश जोशी |

उत्तर प्रदेश : धारा में साझेदारी

यू.सी. पांडे

उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में आज भी कई पारम्परिक सिंचाई प्रणालियाँ जारी हैं और स्थानीय समुदायों द्वारा ही उनका सारा इन्तजाम किया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले में लड्यूरा और बयाला खालसा ग्रामसभाएँ अपनी सिंचाई प्रणालियों का प्रबन्धन खुद ही करती हैं। लड्यूरा ग्रामसभा के तीनों गाँव- लड्यूरा, सलोंज और हिटोली- सिंचाई का पानी दो स्रोतों से लेते हैं, जो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच 40 हेक्टेयर खेत सींच देते हैं। बयाला खालसा ग्रामसभा, जो धारा के निचले हिस्से में पड़ती है, उसमें भी तीन गाँव हैं, जिनका कुल सिंचित क्षेत्र 24 हेक्टेयर है और उन्हें सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच पानी मिलता है।

इन दोनों गाँवों के बीच पानी के इस्तेमाल को लेकर होने वाले झगड़ों का एक लम्बा इतिहास है। उनके बीच पहला कानूनी मामला 1855 में बना था, जब एक योग्य न्यायिक प्राधिकरण ने उनके बीच पानी के उपभोग का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। 1944 में ये दोनों गाँव एक बार फिर अपने मामले के निबटारे के लिये न्यायालय की शरण में गए। तब न्यायालय ने यह फैसला दिया, “यह सिद्ध करने के लिये कोई सबूत नहीं है कि समय के लिहाज से लड्यूरा गाँव को बयाला गाँव से पहले ही पानी मिलना जरूरी है।” और कहा कि लड्यूरा गाँव सूर्योदय से सूर्यास्त तक धारा के समूचे पानी का अधिकारी है, जबकि धारा के निचले हिस्से में पड़ने वाले गाँवों को सूर्यास्त से सूर्योदय तक पानी मिलना चाहिए।

लड्यूरा गाँव में एक औपचारिक रूप से स्थापित और प्रभावी सिंचाई संगठन 1952 से ही चलता आ रहा है। इस क्षेत्र पर आई पिछली रिपोर्ट में इस क्षमता स्तर का एक भी संगठन नहीं है। हर छः महीने पर होने वाली इसकी बैठकों का ब्यौरा बड़ी दक्षतापूर्वक सहेजकर रखा होता है। लेकिन नीचे के गाँवों में इस तरह का कोई भी संगठन नहीं है।

लड्यूरा ग्रामसभा में तीन गाँव हैं और इसमें कुल 163 परिवार रहते हैं। इन तीनों गाँवों में लड्यूरा और हिटोली में राजपूत बहुसंख्या में हैं और सलोंज में ब्राह्मण और हरिजन बहुसंख्यक हैं। सिंचाई व्यवस्था के सभापति लड्यूरा के, और आमतौर पर ठाकुर ही होते हैं। ज्यादातर खेतिहर जमीन कि मिल्कियत ब्राह्मणों और राजपूतों के पास है, लेकिन ब्राह्मणों ने अपनी जमीनें ठाकुरों और हरिजनों को पट्टे पर दे रखी हैं।

लड्यूरा गाँव में पानी का बँटवारा एक सिंचाई समिति द्वारा किया जाता है जिसका पंजीकरण 1956 में कराया गया था। इसके दस सदस्य हैं, जिनमें एक चौकीदार भी शामिल हैं। ग्रामसभा के सदस्य सिंचाई समिति के सदस्य भी होते हैं। कई गैर-निर्वाचित सदस्य, जो जल वितरण व्यवस्था से परिचित हैं, इसकी बैठकों के दौरान सदस्यों के रूप में समाहित कर लिये जाते हैं। बड़े फैसले एक आम सभा बैठक में लिये जाते हैं, जो गाँव के हर निवासी के लिये खुली होती है।

सामान्य सिंचित फसलों गेहूँ, जौ, सरसों और आलू हैं। रबी के मौसम में अक्सर दालें और खरीफ के मौसम में धान उगाया जाता है। खरीफ के मौसम में तीन-चार सिंचाई के विपरीत रबी के मौसम में एक-दो सिंचाई ही उपलब्ध हो पाती है, जबकि खरीफ के लिहाज से जुलाई से सितम्बर तक पर्याप्त बारिश भी होती रहती है। गेहूँ या अन्य रबी फसलों के लिये पानी पहले अक्टूबर के दौरान रोपनी से पहले की सिंचाई के लिये उपलब्ध रहता है और फिर दिसम्बर से फरवरी के बीच। खरीफ के धान के लिये जुलाई और अगस्त में दो सिंचाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। और उसके बाद सितम्बर के अन्त तक लगातार पानी चाहिए होता है।किसी भी धारा के शीर्ष पर ही ज्यादा पानी लेकर नीचे के इलाकों को कहीं सूखा रहने को मजबूर न कर दिया जाये, इसके लिये एक आसान तरीका अपनाया गया है। पानी लेने की हर जगह एक छोटा पत्थर रख दिया जाता है। पानी लेने की जगहों पर लगने वाले ये पत्थर आकार में क्रमशः छोटे-छोटे होते जाते हैं और इस तरह पानी के बँटवारे में एक न्यूनतम समता सुनिश्चित कर दी जाती है।

लड्यूरा गाँव में पानी का बँटवारा एक सिंचाई समिति द्वारा किया जाता है जिसका पंजीकरण 1956 में कराया गया था। इसके दस सदस्य हैं, जिनमें एक चौकीदार भी शामिल हैं। ग्रामसभा के सदस्य सिंचाई समिति के सदस्य भी होते हैं। कई गैर-निर्वाचित सदस्य, जो जल वितरण व्यवस्था से परिचित हैं, इसकी बैठकों के दौरान सदस्यों के रूप में समाहित कर लिये जाते हैं। बड़े फैसले एक आम सभा बैठक में लिये जाते हैं, जो गाँव के हर निवासी के लिये खुली होती है।

लड्यूरा ग्रामसभा के तीनों गाँव दिन में जलापूर्ति के लिये अधिकृत हैं- सूर्यास्त के बाद पानी का इस्तेमाल सिर्फ नीचे के गाँव ही कर सकते हैं। ऊपर की ग्रामसभा का सिंचित क्षेत्र 24 हेक्टेयर है और दो गुहल उसे सींचते हैं, जबकि नीचे की ग्रामसभा का सिंचित क्षेत्र सिर्फ 16 हेक्टेयर है। विवाद का विषय यह रहा है कि नीचे के गाँव कम क्षेत्रफल के बावजूद उतने ही घंटे पानी पाता है और इस प्रकार ऊपर के गाँवों से ज्यादा लाभ में रहता है।

चूँकि धारा ऊपर के गाँवों से होती हुई ही नीचे आती है, लिहाजा रिसाव से होने वाला नुकसान और रात में पानी चुरा लेने की गुंजाइश ऊपर के गाँव को लाभप्रद स्थिति में पहुँचा देते हैं। जाड़े में नीचे के गाँवों को लम्बी रातों का फायदा मिलता है। लेकिन यह कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जाड़े में किसान खेतों को आमतौर पर सिर्फ एक बार ही सींचते हैं और वह भी थोड़े समय के लिये।

लड्यूरा ग्रामसभा की सिंचाई समिति अधिक सुव्यवस्थित है और उसके पास एक असरदार सिंचाई निकाय है। उपस्थिति का लेखा-जोखा और बैठकों का ब्यौरा विधिवत दर्ज किया जाता है। इस समिति को चलाने और सिंचाई प्रणाली जारी रखने में ग्रामीणों और समिति सदस्यों द्वारा काफी रुचि ली जाती है। समिति सिंचाई, धारा की सफाई और मरम्मत के काम की तारीख घोषित करती है। जिन बैठकों में ये फैसले लिये जाते हैं, वे फसली मौसम शुरू होने से कुछ पहले की जाती हैं।

साल में दो बार, सामान्यतः इतवार के दिन ग्रामीण संयुक्त रूप से सिंचाई प्रणाली की सफाई और मरम्मत का काम करते हैं, जिसमें विविध गुहलों से गाद, झाड़-झंखाड़, काई आदि निकालना शामिल होता है। जो लोग इस काम में नहीं लग पाते, वे भाड़े के मजदूर भेजते हैं। विधवाएँ और विकलांग या तो भागीदारी से मुक्त कर दिये जाते हैं या उन्हें भाड़े के मजदूर भेजना पड़ता है।

चौकीदार की जिम्मेदारियों में हर व्यक्ति के खेत में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और फसलों को पशुओं से बचाना शामिल है। लड्यूरा ग्रामसभा में पानी का बँटवारा गुहल की ढलान पर एक साल ऊपर से नीचे की ओर और अगले साल नीचे से ऊपर की ओर होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर से नीचे की व्यवस्था लगातार दो साल चलती रहती है। लेकिन उसके बाद के दो वर्षों में वह बँटवारा नीचे से ऊपर की ओर होता है। ऐसे मामले सिंचाई समिति द्वारा निबटाए जाते हैं। जब भी क्रम में कोई बदलाव किया जाता है, पूरा ग्राम समुदाय समिति के साथ बैठता है। पानी बँटवारे के क्रम को लेकर अभी तक कोई बड़ा विवाद नहीं खड़ा हुआ है और एक बार जब कोई फैसला ले लिया जाता है तो हर किसी को उस पर अमल करना होता है।

चौकीदार यह सुनिश्चित करता है कि पानी खेत तक पहुँचे और कोई उसके बहाव को रोके नहीं। यदि कोई बहाव रोकता पाया गया या अपनी बारी के बगैर पानी लेता पाया गया तो चौकीदार उसे रोकता है। यदि गलती करने वाला अपना काम जारी रखता है तो वह उस व्यक्ति का नाम सम्बन्धित ग्रामीण को बता देता है। यहाँ गलती करने वाले का नाम पूछना ही उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करना है। यदि कोई और व्यक्ति शिकायत सुनने की स्थिति में नहीं है तो चौकीदार और प्रभावित व्यक्ति की गवाही को ही शिकायत के लिये पर्याप्त समझा जाता है। फिर न्याय पंचायत उस व्यक्ति को सजा दिलाने की कार्यवाही शुरू करती है। जिस तारीख पर यह न्याय पंचायत बुलाई जाती है, वह तारीख पहले ही तय कर दी जाती है और उसकी सूचना भेज दी जाती है।

अपना कर्तव्य पूरा करने के लिये चौकीदार को हर खेतिहर द्वारा एक नाली (1.5-2 किलो के लगभग) अनाज दिया जाता है। अच्छी फसल होने की स्थिति में चौकीदार को और भी अनाज दिया जा सकता है और यदि फसल खराब हो तो उसे कम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा पानी बँटवारे को लेकर होने वाले झगड़ों में मिलने वाले जुर्माने की राशि का एक हिस्सा और पशुओं के खेतों में घुस जाने पर लगने वाले अर्थदंड का आधा भी चौकीदार को दिया जाता है, जिसके चलते वह इसे लेकर हमेशा सजग रहता है। जुर्मानों से मिलने वाली सालाना राशि का इस्तेमाल या तो मरम्मत के काम में या सिंचाई प्रणाली के सुधार में या फिर ऐसी चीजों को खरीदने में किया जाता है जो पूरे समुदाय के उपयोग में आती हैं।

हारा प्रणाली

उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में अन्य किसान प्रबन्धित सिंचाई प्रणालियाँ भी हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों की सीमा पर सेराघाट के पास सरयू घाटी में एक अनुबन्ध प्रणाली पाई जाती है। ये प्रणालियाँ कुछ उद्यमियों द्वारा 1920 के दशक के शुरुआत में बनाई गई थीं। लेकिन उनमें से सबसे पुरानी प्रणालियों को 1896 में शुरू किया गया बताया जाता है। पहाड़ के किनारे-किनारे से होकर जाने वाली नालियाँ बनाई गईं और उन अनुबन्धकर्ताओं ने ही उनका संचालन और देखरेख की, जो किसानों के साथ सिंचाई के लिये पानी देने का तीस साल का दीर्घकालिक अनुबन्ध कर चुके थे। इसके बदले में उपज का एक हिस्सा ठेकेदार को देना पड़ता था, जो अनुबन्ध प्रणाली की शुरुआत में कुल उपज की एक-तिहाई जितनी राशि भी हुआ करती थी। नालियों की पुरानी प्रणालियों में, जो आज भी चल रही हैं, ठेकेदार की जिम्मेदारी उस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने तक ही सीमित है। मौजूदा दर उपज के दसवें से 18वें हिस्से तक हुआ करती है। इससे लाभान्वित होने वाले लोग यह अपेक्षा करते हैं कि ठेकेदार इस प्रणाली की अच्छी तरह मरम्मत करे, इसे संचालित करे, खेत के मुहाने तक पानी पहुँचा दे, और यहाँ तक कि कभी-कभार सिंचाई करने की जिम्मेदारी भी ले।

ठेकेदार और इससे लाभ लेने वाले लोगों के बीच सामान्यतः एक लिखित समझौता है, जिसे उचित मूल्य के एक रसीदी टिकट द्वारा पुख्ता किया गया है। इस अनुबन्ध को आमतौर पर दो से चार वर्षों की प्रारम्भिक आजमाइश की अवधि के बाद दर्ज कर लिया जाता है। ठेकेदार को अधिकार रहता है कि जो भी किसान अदायगी से मुकर जाये उसकी जलापूर्ति देय बन्द कर दे। शुरू में ठेकेदारों ने नई सिंचाई प्रणालियों को बनाने में काफी धन लगाया था। ठेकेदार यदि पानी की पर्याप्त मात्रा मुहैया नहीं करा पाता तो समुदाय उसे हटा सकता था। खुद ठेकेदार भी एक निश्चित अर्थदंड देने के बाद, बशर्ते अनुबन्ध में इसकी व्यवस्था हो, इस अनुबन्ध से हट सकता है। इस प्रणाली के कई फायदे हैं। पानी के बँटवारे और प्रणाली की देखरेख दोनों ही लिहाज से किसानों के बीच होने वाले झगड़ों से छुटकारा मिल जाता है। लम्बी नहरों में, जिनमें मोड़ बिन्दु पर जलस्तर में उतार-चढ़ाव के साथ जल बहाव घटता-बढ़ता रहता है, नाली तोड़कर पानी ले लेने का खतरा काफी होता है। लिहाजा इनकी कड़ी देखरेख करनी होती है, जिसकी व्यवस्था ठेकेदार करता है। मजदूरों की भारी किल्लत की स्थिति में यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है। हारा प्रणाली के तहत प्रणाली का आकार 15 से 50 हेक्टेयर के बीच होता है। ऐसी प्रणालियों के तहत आने वाले इलाकों में अच्छी फसलें देखी जा सकती हैं।

बहुमुखी प्रणालियाँ

अल्मोड़ा जिले की मनसारी घाटी में किसान प्रतिबन्धित प्रणालियों का एक समूह एक ही जलस्रोत से काम करता देखा जा सकता है। ऐसे समूह उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के सुदूर इलाकों में लगभग हर जगह देखे जा सकते हैं। मनसारी गधेरा एक सदानीरा धारा है, जो कोसी नदी के पूर्वी हिस्से से निकलकर 12 किमी चलती हुई पहाड़ियों से बाहर निकलती है। गधेरा 10 से 15 मीटर चौड़ा है और समूची घाटी लम्बाई में 400 से 500 मीटर चौड़ी खेती की सिंचाई करती है। अपनी समूची लम्बाई में यह धारा बहुत सारे गाँवों को करीब 30 किसान प्रबन्धित प्रणालियों द्वारा सींचती है। इन प्रणालियों की अपनी आदिम मोड़ और संचरण संरचनाएँ हैं जो पानी का बँटवारा इस ढंग से करती हैं कि गाँव की जरूरतें ठीक-ठीक पूरी हो जाती हैं। इस लम्बी घाटी में ऊपर और नीचे के गाँवों में कहीं भी जल बँटवारे को लेकर कोई बड़ा टकराव नहीं है। इन प्रणालियों के दायरे में 350 हेक्टेयर जमीन आती है।

हर प्रणाली की शुरुआत में पानी को एक अस्थाई बाँध के जरिए मोड़ा जाता है। हर प्रणाली की सीमित नाली क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि पानी की एक निश्चित मात्रा ही इसमें आये। मानसून के दिनों में अक्सर मोड़ संरचना बह जाया करती है, लेकिन जल्द ही इससे लाभ लेने वालों के द्वारा इसकी मरम्मत कर दी जाती है और वे इसके लिये सामूहिक प्रयास करते हैं। अपने खेत से होकर आने वाली नाली की सफाई का जिम्मा खेत के मालिक किसान का होता है। धान की सिंचाई के लिये पानी को ऊपरी खेत से निचले खेत की ओर बहने की अनुमति दी जाती है। इस इलाके के किसान धान और गेहूँ के अलावा लहसुन, आलू, धनिया और बरसीम भी बोते हैं।