उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सूखा बड़ी मारक होती है। वहाँ की महीन बालूई मिट्टी को पानी की अधिक जरूरत होती है क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी को रोककर रखने की क्षमता कम होती है। इसलिये सिंचाई अधिक बार करनी होती है। बाढ़ के साथ आई मिट्टी से खेतों का भूगोल बदल जाये, तब कुछ अधिक इन्तजाम करना होता है।

उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सूखा बड़ी मारक होती है। वहाँ की महीन बालूई मिट्टी को पानी की अधिक जरूरत होती है क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी को रोककर रखने की क्षमता कम होती है। इसलिये सिंचाई अधिक बार करनी होती है। बाढ़ के साथ आई मिट्टी से खेतों का भूगोल बदल जाये, तब कुछ अधिक इन्तजाम करना होता है। परन्तु जब वर्षा अधिक होती थी तो बाढ़ की चर्चा ही अधिक होती थी, तब उसके बाद के सूखा की चिन्ता नहीं होती थी। बाद में नलकूपों का समाधान उपलब्ध हो गया। लेकिन सिंचाई की आवश्यकता लगातार बढ़ती गई है। वर्षा कम होने लगी है। डीजल महंगा होते जाने से उत्तर बिहार में सूखा का संकट अधिक विकराल हो गया है।

जबकि बाढ़ में अधिक पानी को सम्भालने और उसके बाद पानी की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्राचीन काल में पोखरों की बेहतरीन व्यवस्था विकसित हुई थी। हालांकि पोखर या तालाब दक्षिण बिहार के सूखा प्रवण क्षेत्रों में भी उतने ही उपयोगी रहे हैं।

कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उनकी भूमिका अलग ढंग की होती है। पर उत्तर हो या दक्षिण, वर्षा और नदी जल के प्रबन्धन की ऐसी उन्नत व्यवस्थाएँ यहाँ रही हैं कि धान यहाँ की मुख्य फसल है जिसे निरन्तर पानी की जरूरत होती है। परन्तु प्राचीन व्यवस्थाओं के नष्ट होने से बिहार में बाढ़ और सूखाड़ दोनों आपदा बन गई है जिसे झेलने के लिये पूरा प्रदेश बाध्य है। पानी की कमी की वजह से धान की खेती संकटग्रस्त हो गई है।

वर्षा की बूँदें जहाँ गिरे वहीं रोक लेने और अतिरिक्त जल को तेजी से निकलने देने के सिद्धान्त पर बने तालाब वर्षा की कमी और अधिकता दोनों आपदाओं से निपटने में सक्षम होते थे। अधिक वर्षा और बाढ़ वाले क्षेत्रों में तालाब सतही जल के प्रवाह को रोकने और संयमित तरीके से बहने की व्यवस्था है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उस पानी का संग्रह कर रखने की संरचना।

वर्षा का पानी बाढ़ के इलाके में पहले तालाब में जाता है। उसके अधिक पानी आगे बढ़ जाता है। विभिन्न चौरों में आज भी यह प्राकृतिक व्यवस्था दिख जाती है। प्राचीन काल में तकरीबन सभी गाँवों में तालाबों की ऐसी व्यवस्था थी। तालाबों और उनके बीच के सहयोगी क्षेत्र में एकत्र बरसाती पानी सतत प्रवाहित रहता है।

सतही पानी कम होने पर सतही प्रवाह रुकता, तब भी तालाब के पानी का भूगर्भ में जाना जारी रहता है। भूगर्भ जलभण्डार के साथ तालाब के सतही जलसंभार का दोतरफा सम्बन्ध होता है।

नलकूल या चापाकल की तकनीक आने के बाद धरती के भीतर से पानी निकालना आसान हो गया और नदियों को बाँधकर नहरों के जरिए सिंचाई का सपना भी था जो बूरी तरह नाकाम रहा। इस प्रकार भूजल के उपयोग का प्रचलन लगातार बढ़ता गया।

तालाब और कुँआ वर्षाजल के संग्रह और उपयोग की बेहतरीन और परम्परासिद्ध तकनीकें हैं। तालाबों में एकत्र जल भूमिगत कुंडों से सीधे सम्पर्क के कारण सदा तरोताजा बना रहता और सूर्य के ताप के प्रभाव में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का स्वतः उपचार होकर शुद्ध और स्वच्छ बना रहता है। इनमें एकत्र जल रिस-रिसकर भूजल-कुंडों को भरता है। तालाबों का भूजल कुंडों से सम्पर्क दोतरफा लाभदायक होता है। वर्षाजल इनमें संचित होता है। वर्षा नहीं होने या कम होने पर पड़ोस की नदियों को बाँधकर तालाब को भरने का प्रचलन रहा है।

भूगर्भीय जल भण्डार को समृद्ध करने के लिये वर्षाजल के संग्रह के प्रति घोर उदासीनता बरती जाने लगी। इसकी समझ ही मिट गई थी। इस तरह की प्राचीन संरचनाएँ उपेक्षित होकर नष्ट होती गई। पहले कुएँ और तालाब ऐसे जलस्रोत थे जो वर्षाजल संचय और भूगर्भीय जलभण्डार के पुनर्भरण के साधन भी थे।भूगर्भीय जलभण्डार से सम्पर्क होने के कारण संग्रहित जल हमेशा तरोताजा बना रहता था, सूर्य की रोशनी और हवा से सम्पर्क रहने के कारण जल की गुणवत्ता बनी रहती थी। तालाबों की ऐसी बहु-उपयोगी व्यवस्था के नष्ट होने के कई दुष्परिणाम सामने आये हैं।

तालाब और कुँआ वर्षाजल के संग्रह और उपयोग की बेहतरीन और परम्परासिद्ध तकनीकें हैं। तालाबों में एकत्र जल भूमिगत कुंडों से सीधे सम्पर्क के कारण सदा तरोताजा बना रहता और सूर्य के ताप के प्रभाव में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का स्वतः उपचार होकर शुद्ध और स्वच्छ बना रहता है। इनमें एकत्र जल रिस-रिसकर भूजल-कुंडों को भरता है।

तालाबों का भूजल कुंडों से सम्पर्क दोतरफा लाभदायक होता है। वर्षाजल इनमें संचित होता है। वर्षा नहीं होने या कम होने पर पड़ोस की नदियों को बाँधकर तालाब को भरने का प्रचलन रहा है। बाढ़ आने पर वह पानी पहले गाँवों के बाहर के तालाबों को भरता। गाँव और बस्ती डूबने से बच जाते।

अगर कभी बड़ी बाढ़ आई और गाँव में पानी भर गया तो लोग गाँवों के भीतर के तालाबों के महार या घाट पर चले जाते। वे मवेशियों और मनुष्यों के आश्रय स्थल होते थे। बाढ़ आये या नहीं, तालाबों में अगले मौसम में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध होता था।

तालाबों में पानी आने और निकलने के रास्ते बने होते। मवेशियों के पानी पीने और नहाने आने-जाने के मार्ग भी होते हैं। इस प्राचीन व्यवस्था की संरचनाएँ आज भी उपलब्ध हैं।

मत्स्यपालन की बाजारोन्मुख हो जाने से तालाब में संग्रहित जल का सिंचाई में उपयोग नियंत्रित हो गई है। अधिक कमाई के लालच में विदेशी नस्ल की तथाकथित उन्नत मछलियों को पालने का प्रचलन हुआ है, दूसरे जल के प्रबन्धन में दूरगामी दृष्टि का अभाव होता गया है।

कुएँ और तालाबों के नष्ट होने का कारण सामाजिक भी था। कुएँ और तालाब का उपभोग पूरा समुदाय सामूहिक तौर पर करता था, इसलिये उनकी देखरेख भी समुदाय करता था। पर सामन्ती व्यवस्था की विकृति के दौर में जलस्रोतों के उपभोग के अधिकार में भेदभाव बरता जाने लगा, रोक-टोक होने लगी थी। इसलिये जलस्रोत खासकर पेयजल का स्रोत अपना और अपने निकट प्राप्त की आकांक्षा बलवती होती गई।

आजादी के बाद हर टोले और हर घर में चापाकल लगने लगे। इसी दौर में नदियों को बाँधकर नहरों से सिंचाई करने का सपना भी बलवती हुई। पर नहरी सिंचाई की अपनी सीमा होती है और उत्तर बिहार की भू-आकृति इसके लिये कतई उपयुक्त नहीं थी।

नहर परियोजनाओं की पहली मार तालाबों से सिंचाई की प्राचीन व्यवस्था पर पड़ी। तटबन्धों की वजह से बाढ़ की प्रकृति बदल गई है। तटबन्धों के भीतर और बाहर दोनों तरफ सिंचाई के लिये भूजल का उपयोग बढ़ा है।

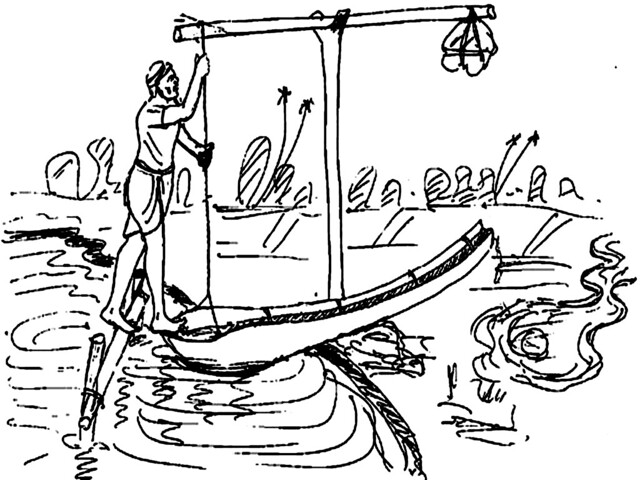

तालाबों से सिंचाई के लिये पानी निकालने की कई तकनीकें प्रचलित थी। इसके कई उपकरण प्रचलित थे। मिथिलांचल में प्रचलित ऐसी तकनीक थी करीन (ढेंकी) जिसका जोड़ शायद अन्यत्र नहीं मिलता। पर करीन तो अब विलुप्त हो गए हैं। नई पीढ़ी के लोगों ने करीन देखा भी नहीं होगा।

हालांकि बीस-तीस साल पहले यह पूरे मिथिलांचल में तालाब से सिंचाई करने का सबसे अधिक प्रचलित उपकरण था। बड़े खेतों की सिंचाई में इसका उपयोग होता था। यह काठ का पतला, लंबा नावनुमा उपकरण होता है जिसे रस्सी और बाँस के सहारे तालाब के किनारे लगाया जाता है।

हालांकि बीस-तीस साल पहले यह पूरे मिथिलांचल में तालाब से सिंचाई करने का सबसे अधिक प्रचलित उपकरण था। बड़े खेतों की सिंचाई में इसका उपयोग होता था। यह काठ का पतला, लंबा नावनुमा उपकरण होता है जिसे रस्सी और बाँस के सहारे तालाब के किनारे लगाया जाता है। बैलेंस-पुली तकनीक से इसके एक सिरे को पानी में डाला जाता और फिर निकालने पर दूसरे सिरे से पानी उलीचा जाता है। अब नलकूप गाड़ने वाले कारीगर लगभग उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जब अपेक्षाकृत कम पानी की जरूरत हो तो बाँस की टोकरी में रस्सी बाँधकर उपकरण बनाया जाता है जिसे दो आदमी मिलकर पकड़ते और झटके से पानी उलीचते।

यह पानी मोरियों के सहारे खेतों में पहुँचा दिया जाता। बाद में जब डीजल पम्प आये तो उन पम्पों से भी तालाब का पानी निकाला जाने लगा। हालांकि डीजलपम्प लगाकर तालाब से पानी निकालना नलकूप से पानी निकालने की अपेक्षा हर हाल में सस्ता होता है।

सूर्य की रोशनी और हवा के सम्पर्क से तालाब का पानी अधिक गुणवत्तापूर्ण होता है। इसके लिये बने तालाबों का उपयोग मत्स्यपालन या मखाना-सिंघाड़ा या दूसरे जलीय फसलों की खेती में हो सकता है।

कुँओं का उपयोग यद्यपि सीमित प्रयोजनों से होता था। पहले इसे पेयजल का बेहतरीन स्रोत माना जाता था। भूगर्भीय जलकुंडों से सम्पर्कित होने से इसका जल तरोताजा बना रहता है।

आज जब भूजल में आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक इत्यादि हानिकर रसायन निकलने लगे हैं, तब उनके निराकरण का उपाय खोजना पड़ता है। ऐसे में कुँओं की प्रासंगिकता और उपयोगिता बढ़ गई है। खुली हवा, सूर्य की रोशनी और भूगर्भीय जलकुंडों के प्रत्यक्ष सम्पर्क की वजह से कुँओं में ऐसे रसायनों का प्राकृतिक उपचार हो जाता है।

पेयजल के स्रोत के तौर पर कुँओं का इस्तेमाल करने में केवल इतना ध्यान रखना होता है। उसमें गन्दा पानी नहीं जाये, केवल वर्षा का शुद्ध जल ही एकत्र हो। इसके खास इन्तजाम किये जाएँ। ऊँचा जगत बने। उसकी नियमित मरम्मत की जाये। सम्भव हो तो बरसात को छोड़कर बाकी दिनों में कुएँ को ढँककर रखा जाये।

समय-समय पर नीम के पत्ते या चूना डालकर कीटाणु रहित बनाए रखने के इन्तजाम किया जाये। कुएँ से पानी निकालने में पहले आमतौर पर बाल्टी-डोरी का व्यवहार होता है। कुँओं के अधिक गहरा होने पर चरखी भी लगाई जाती है। चापाकल की तकनीक आने के बाद कुएँ में पाइप डालकर पम्प भी लगाए गए। लेकिन पेयजल के लिये निर्भरता खत्म होने के बाद उसकी उपयोगिता की समझ समाप्त हो गई।

समय-समय पर नीम के पत्ते या चूना डालकर कीटाणु रहित बनाए रखने के इन्तजाम किया जाये। कुएँ से पानी निकालने में पहले आमतौर पर बाल्टी-डोरी का व्यवहार होता है। कुँओं के अधिक गहरा होने पर चरखी भी लगाई जाती है। चापाकल की तकनीक आने के बाद कुएँ में पाइप डालकर पम्प भी लगाए गए। लेकिन पेयजल के लिये निर्भरता खत्म होने के बाद उसकी उपयोगिता की समझ समाप्त हो गई।वर्षाजल संचय और भूगर्भीय जलभण्डार के पुनर्भरण की चर्चा तब आरम्भ हुई जब भूजल निष्कर्षण बढ़ने और पुनर्भरण घटने के दुष्परिणाम विभिन्न रूपों के प्रकट होने लगे। सरकारी तौर पर कुछ कार्यक्रम बने भी हैं, लेकिन उनकी हैसियत हाशिए पर पड़ी योजनाओं से अधिक नहीं है।

वैसे नहर, बाँध, बराज बनाने, नदियों को बाँधने, नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं का सपना मरा नहीं है। उन पर लाखों, करोड़ों खर्च करने का वायदा किया जाता है। भूजल का उपयोग बढ़ाने वाली सरकारी योजनाएँ भी बदस्तूर जारी हैं। इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 16,813 चापाकलों के निर्माण हुआ।

विभिन्न प्रकार के (85$39$40) 164 नलकूप लगाए गए। अभी तो पेयजल की आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिये 55 हजार 240 चापाकल लगाए जाने हैं। भूजल के दोहन को बढ़ाने की इन योजनाओं के बीच भूजल के पुनर्भरण की योजना को ‘विज्ञापन वाली लड़कियों की भाषा में, ‘ढूँढते रह जाओगे- जैसी हालत है।

जिन क्षेत्रों के भूजल में जहरीले रसायनों के दूषण का पता चल गया है, उन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकारी तौर पर पाइपलाइनों से जलापूर्ति की योजनाएँ बनती हैं। लेकिन अभी तक बिहार के केवल चार फीसद आबादी को पाइपलाइनों से जलापूर्ति हो पाती है।

जबकि गंगा नदी के दोनों किनारों पर 1001 बसावटों के भूजल में आर्सेनिक की अधिकता है। राज्य के पठारी क्षेत्रों के 11 जिलों की 2691 बसावटों के भूजल में फ्लोराइड और कोसी प्रक्षेत्र के 9 जिलों में 10,844 बसावटों के भूजल में लौह मान्य मात्रा से अधिक है।

वास्तव में जलप्रबन्धन का समुचित ढंग यही हो सकता है कि गाँवों में हुई वर्षा का पानी तालाबों में संग्रहित हो और उससे अधिक होने पर ढाल के मुताबिक आगे प्रवाहित हो जाये। छतों पर एकत्र पानी कुँओं में संग्रहित हो। घरेलू उपयोग से निकले गन्दा पानी का उपयोग सब्जियों और फूलों की सिंचाई में प्रयुक्त हो। जल प्रबन्धन की वर्तमान बेतरतीब स्थिति का यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

वास्तव में जलप्रबन्धन का समुचित ढंग यही हो सकता है कि गाँवों में हुई वर्षा का पानी तालाबों में संग्रहित हो और उससे अधिक होने पर ढाल के मुताबिक आगे प्रवाहित हो जाये। छतों पर एकत्र पानी कुँओं में संग्रहित हो। घरेलू उपयोग से निकले गन्दा पानी का उपयोग सब्जियों और फूलों की सिंचाई में प्रयुक्त हो। जल प्रबन्धन की वर्तमान बेतरतीब स्थिति का यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है।