यह सम्भवतः एक अच्छी बात है कि जब ईस्वी सन की 20वीं शताब्दी और दूसरी सहस्त्राब्दी समाप्त होने जा रही है तब भारत की पारम्परिक जल संचय प्रणालियों वाली यह रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। यह रिपोर्ट मूलतः यही दिखाती है कि आने वाली शताब्दियाँ हों या सहस्त्राब्दियाँ, उन सबकी चुनौतियों पर खरा उतरने वाली पानी की व्यापक और सक्षम परम्पराएँ हमारे यहाँ मौजूद हैं।

ये चुनौतियाँ चाहे जितनी बड़ी और नई क्यों न लगें, हमारी पारम्परिक प्रणालियों में उनसे निपटने की सम्भावनाएँ मौजूद हैं। हिन्दी कवयित्री महादेवी वर्मा ने एक बार कहा था कि कोई भी पहला पैर जमीन पर जमाए बिना अगला कदम नहीं उठा सकता। इसी प्रकार, अपनी परम्पराओं की उपेक्षा करके आगे बढ़ने की कोशिश करने वाला कोई भी समाज मुँह के ही बल गिरेगा। ऐसी रिपोर्ट तैयार करने का विचार हमारे मन में दो अलग-अलग कारणों और घटनाओं के चलते आया। पहला कारण तो देश में बढ़ते बाँध विरोधी आन्दोलन हैं जो यह माँग कर रहे हैं कि पानी के निकास सम्बन्धी योजनाएँ सामाजिक और पारिस्थितिकी का कम नुकसान करने वाली होनी चाहिए। ऐसे में हमने अपने आप से यह सवाल किया कि ऐसी प्रणाली कौन सी हो सकती है? क्या हमारी पारम्परिक जल प्रबन्धन प्रणालियों में ऐसा कुछ मौजूद रहा है?

ऐसी रिपोर्ट तैयार करने का विचार हमारे मन में दो अलग-अलग कारणों और घटनाओं के चलते आया। पहला कारण तो देश में बढ़ते बाँध विरोधी आन्दोलन हैं जो यह माँग कर रहे हैं कि पानी के निकास सम्बन्धी योजनाएँ सामाजिक और पारिस्थितिकी का कम नुकसान करने वाली होनी चाहिए। ऐसे में हमने अपने आप से यह सवाल किया कि ऐसी प्रणाली कौन सी हो सकती है? क्या हमारी पारम्परिक जल प्रबन्धन प्रणालियों में ऐसा कुछ मौजूद रहा है?

दूसरा कारण यह है कि हमारे सोचने विचारने के इसी दौर में गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान के अनुपम मिश्र के साथ हमने थार मरुभूमि क्षेत्र की अद्वितीय जल संचय व्यवस्था, कुंडियों को देखा। अगस्त 1987 में बीकानेर जिले के मीनासर गाँव में रहने वाले पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शुभु पटवा ने हमें गाँव की गोचर भूमि के लिये हुए संघर्ष की सालगिरह पर होने वाली बैठक में भाग लेने का न्यौता दिया था। इस भूमि पर कुछ ताकतवर लोग कब्जा करके यूकेलिप्टस के बाग लगाना चाहते थे, जिसके खिलाफ गाँव वालों ने संघर्ष किया था।

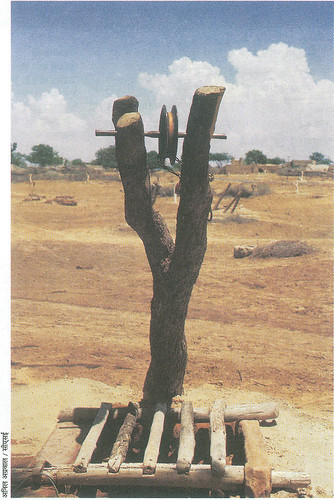

हमें लगा कि थार मरुभूमि को देखने का यह अच्छा अवसर है, इसलिये हमने थार जाने का निश्चय किया। फिर हमने दिल्ली-जयपुर और बीकानेर राजमार्ग के आम रूट को छोड़कर चुरू जिले से होकर जाने का रास्ता चुना, जहाँ बालू के खूबसूरत ढूह दिखते हैं। हम जैसे ही हरियाणा से निकलकर राजस्थान में घुसे, हमें सड़क के दोनों ओर एक अजीब किस्म की चीज दिखने लगी, जो एक बड़े कटोरे की तरह दिखती थी और जिसके बीच में एक छोटे बौद्ध स्तूप जैसी बनावट थी।

जब हमने ऐसी कई संरचनाएँ देखीं तो हमारी हैरानी बढ़ती गई और आखिर एक ऐसी जगह पर रुककर हमने इसे करीब से देखने का फैसला किया। हम यह जानकर हैरान रह गए कि यह बरसात के पानी को जमा करने की व्यवस्था है, जिससे लोगों और जानवरों की साल भर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। फिर हमने पाया कि ऐसी संरचनाओं पर जगह-जगह लोगों ने ताले भी जड़े हुए थे। इससे पता चलता है कि पानी उनके जीवन के लिये कितना मूल्यवान है, यह वे जानते हैं। उसी यात्रा के दौरान हमने विभिन्न आकार-प्रकार के ऐसी दर्जनों संरचनाएँ देखीं जिनका निर्माण अलग-अलग जगहों-आँगन, मकान के सामने, खुले खेतों में किया गया था। यह हमारे लिये एक आश्चर्यजनक खोज थी। लोग अपने पर्यावरण का इतनी बुद्धिमत्ता से और इतने ढंग से उपयोग कर सकते हैं, यह देखना हैरान करने वाला था।

फिर हमने एक खेत के बीच में स्थित एक बड़ी कुंडी देखी तो हम वहाँ रुककर एक गाँव वाले से उसके बारे में पूछने लगे। उसने हमें बताया कि यह निजी नहीं सार्वजनिक कुंडी है; जिसका निर्माण किसी पुण्यार्थी ने कराया था। इसका निर्माण यात्रियों के पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये किया गया था और इसी चलते कुंडी से लगा हुआ एक कमरे की सराय भी वहीं है। कुंडी और सराय का उपयोग कोई भी कर सकता है। इस तरह हमें इस इलाके की संस्कृति और पानी जमा करने की विशिष्ट तकनीक का मेल भी वहाँ दिखा।

अगस्त 1986 में हमें पाली की नदियों के प्रदूषण पर जोधपुर में हुई बैठक में बोलने के लिये बुलाया गया था, तब हमने वहाँ जो कुछ देखा था, उसकी कई बातों को इस बार के अनुभव ने पुष्ट किया। जोधपुर यात्रा के दौरान ही हमारी भेंट जीवविज्ञानी और पर्यावरणविद एस.एम. मोहनोत से हुई थी और हमने उनसे पूछा था कि सैकड़ों वर्ष पुराना जोधपुर नगर पहले पानी की अपनी जरूरतें किस तरह पूरी करता था।

यह शहर मरुभूमि के बीच में स्थित है। हमने उनसे यह भी पूछा कि क्या कभी पानी की कमी के चलते शहर को खाली भी कराना पड़ा था। श्री मोहनोत ने बताया कि नगर के पूरे इतिहास में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम अगली सुबह नगर में पानी जमा करने की पुरानी व्यवस्थाओं को देखें। यह 1986 के सूखे का चरम दौर था और शहर के नलकों में मुश्किल से कुछ घंटों तक भी पानी नहीं आ पा रहा था।

घंटे भर बाद अचानक तेज बारिश होने लगी और हमने प्रत्यक्ष रूप से उस प्रणाली को काम करते भी देखा जिससे हमें समझ में आ गया कि क्यों इस शहर को कभी भी पानी की समस्या नहीं रही। बारिश के समय हम नगर से लगी पहाड़ी ढलान पर बनी नहर के किनारे चल रहे थे। यह नहर तब काफी टूट-फूट गई थी, पर इसमें तेजी से पानी आ रहा था। कई जगह नहर एकदम ऊपर से नीचे उतरती है और वहाँ खूबसूरत झरनों जैसा दृश्य बन गया था। तब हमने वहाँ जो तस्वीरें खींची थीं वे अब भी हमारे लिये सबसे मूल्यवान चित्र हैं। 1986 में जोधपुर की जल व्यवस्था ने जिस विलक्षणता का परिचय दिया था, अब चुरू की कुंडियाँ उसे ही पुष्ट कर रही थीं; जबकि 1987 में भी भारी सूखा पड़ा था। इस सूखे का सामना न कर पाने के चलते केन्द्र सरकार भी पस्त हो गई थी।

बीकानेर में हमारी भेंट तब राजस्थान पत्रिका में काम कर रहे पत्रकार ओम थानवी से हुई जो शुभु पटवा के पास ही रुके हुए थे। थानवी मरुभूमि के गाँवों में जाकर यह देखने को उत्सुक थे कि वहाँ के लोग इस सूखे में अपनी पानी की जरूरतें कैसे पूरी करते हैं। वह यह भी देखना चाहते थे कि पारम्परिक प्रणालियाँ अब भी ग्रामीणों की किस हद तक मदद कर रही हैं। हमने तत्काल थानवी को एक छोटी शोधवृत्ति देने का फैसला किया। [तब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) पत्रकारों को उनकी रुचि के विषय का अध्ययन करने के लिये 45 दिनों की शोधवृत्ति देता था।]

थानवी के निष्कर्ष काफी चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया था कि जिन गाँवों के लोगों ने नल का पानी आने पर भी अपनी पारम्परिक प्रणालियों की देखरेख की थी उन गाँवों में पानी का कोई संकट नहीं था, लेकिन जिन गाँवों के लोगों ने पारम्परिक व्यवस्थाओं की उपेक्षा की थी, वहाँ के नलके, राजस्थान नहर के सूखते ही चट हो गए थे और फिर वही लोग सबसे ज्यादा संकट झेल रहे थे। अस्सी के दशक के ही अन्त में हमने जोधपुर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जिसका विषय था, “थार मरुभूमि में जीवन : सूखे से मिले सबक और भविष्य।” इस विचार गोष्ठी में प्रसिद्ध संगीत विशेषज्ञ कोमल कोठारी ने मरुभूमि के लोगों और पानी के रिश्ते के बारे में जितनी जानकारियाँ दीं उनसे हम चकित रह गए। उन्होंने पानी से जुड़े असंख्य लोकगीत ढूँढ़े थे और उनकी बातों से ही इस विषय में हमारी दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने हमें जो कुछ बताया वह हमारे लिये संगीत की किसी मधुर धुन से कम आनन्ददायक नहीं था।

अस्सी के दशक के ही अन्त में हमने जोधपुर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जिसका विषय था, “थार मरुभूमि में जीवन : सूखे से मिले सबक और भविष्य।” इस विचार गोष्ठी में प्रसिद्ध संगीत विशेषज्ञ कोमल कोठारी ने मरुभूमि के लोगों और पानी के रिश्ते के बारे में जितनी जानकारियाँ दीं उनसे हम चकित रह गए। उन्होंने पानी से जुड़े असंख्य लोकगीत ढूँढ़े थे और उनकी बातों से ही इस विषय में हमारी दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने हमें जो कुछ बताया वह हमारे लिये संगीत की किसी मधुर धुन से कम आनन्ददायक नहीं था।

इस विचार गोष्ठी में कुछ मतान्तर भी सामने आये। तब हिमालय की नदियों से पानी लाकर सूखे राजस्थान को देने वाली विशालकाय राजस्थान नहर का काम पूरा होने को था। इसलिये लोगों को उससे तरह-तरह की और ढेर सारी उम्मीदें थीं। जोधपुर के अनेक लोगों को लगा कि ऐसे वक्त में पारम्परिक तकनीक के गुणगान का अर्थ है लोगों को आधुनिक तकनीक का लाभ न लेने को कहना। विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने पूछा, “अगर हम एक ही देश के नागरिक हैं तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का लाभ सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग ही क्यों उठाएँ?” चूँकि हम लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले थे, इसलिये हमें लगा कि हम पर पानी का उपनिवेशवाद चलाने का आरोप लगाया जा रहा है।

एक अन्य व्यक्ति ने कहा, “मैं यह नहीं मानता कि पारम्परिक प्रणालियों की उपेक्षा के चलते यह जल संकट पैदा हुआ है। ऐसा लोगों की जरूरतें पूरा करने की राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव होने से हुआ है। अगर सरकार को लोगों की परवाह हो तो आज के युग में तो पानी को हवाई जहाजों से भी लाया जा सकता है।” तब हमें लगा कि अगर लोगों को साधारण परम्पराओं का उपयोग करने को भी कहा जाये तो यह सवाल उनको अन्दर से झकझोरता है। और यह भी लगा कि आधुनिक तकनीक भले ही कई बार पारिस्थितिकी को काफी नुकसान करे पर इसका आकर्षण कम नहीं हुआ है। फिर इसी शहर के लोग साल भर पहले उस खूबसूरत बावड़ी को साफ करने के लिये एकजुट हुए थे जिसे नगरपालिका के अधिकारियों ने कचरे से भरवा दिया था। सूखे ने लोगों को अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को याद करने के लिये विवश कर दिया था। उस सभा में ओम थानवी ने अपने खींचे चित्रों की एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। ये तस्वीरें खूबसूरत तो थीं पर इनसे वे तथ्य भी जाहिर होते थे कि लोग इन व्यवस्थाओं के निर्माण तथा रख-रखाव में कितनी सावधानी रखते हैं और कितनी मेहनत करते हैं।

अस्सी के दशक में ही सीएसई ने पूर्वोत्तर प्रान्तों में बंजर भूमि विकास के बारे में अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया। इसी क्रम में नागालैंड और मिजोरम में घूमना भी एकदम नया अनुभव था। मिजोरम में जब हमारा विभाग आइजोल की विमान पट्टी के पहले चक्कर लगा रहा था तो नीचे एक भी मकान नहीं दिखा। छत से सूरज की रोशनी इस तरह चमक कर वापस आ रही थी कि उधर नजर टिकाना मुश्किल था। बाद में जब हमारे मित्र हमें आइजोल शहर के अन्दर ले गए तब हमें प्रकाश के इस तरह चमकने का कारण समझ में आया।

भारत के किसी भी पहाड़ी नगर की तुलना में आइजोल ने जल संग्रह पर ज्यादा ध्यान दिया है। इसने नगर के लोगों को अपनी छतों पर जंग न लगने वाला टीन चढ़ाने तथा उस पर गिरने वाले बरसाती पानी को जमा करने के लिये कई तरह से प्रोत्साहित किया है। चूँकि पहले मिजो कबीले आपस में अक्सर लड़ा करते थे, इसलिये वे अपने मकान पहाड़ियों के ऊपर ही बनाते थे जिससे दूर से आता दुश्मन दिख जाये। लेकिन वनों के कटने से पहाड़ी सोते सूखते गए और वहाँ ऊपर रहने वालों के लिये जल संकट बढ़ने लगा। मिजोरम सरकार ने इसका सरल समाधान छत पर पड़ने वाली बारिश के पानी को जमा करने के रूप में किया।

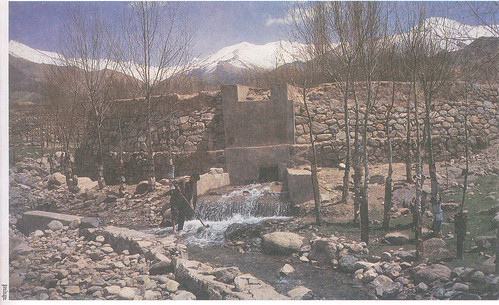

नागालैंड में सिंचाई इंजीनियर आर. केविचुसा हमें अपने गाँव खोनोरमा ले गए जो कोहिमा से कुछ ही किमी दूरी पर स्थित है। प्रसिद्ध नगा विद्रोही नेता ए. जेड. फिजो भी खोनोमा गाँव के हैं। खोनोमा के लोगों ने पहाड़ी सोतों के पानी को घास के सीढ़ीदार खेतों तक मोड़ ले जाने वाली नालियाँ दिखाईं और इन्हें बनाने के पीछे की सोच भी स्पष्ट की। इससे वहाँ के सामुदायिक जीवन के कई पहलू और सिंचाई के पानी पर निजी सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी स्थानीय अवधारणाएँ भी उजागर हुईं। उन्होंने हमें वे घने जंगल भी दिखाए जो सिंचाई का पानी देने वाले सोतों के उद्गम स्रोत हैं और जिन्हें किसी भी स्थिति में नहीं काटा जाता। इनसे उर्वर मिट्टी भी नीचे आती है।

हमने 1989 में एक पुस्तिका लिखी, ‘टुवर्ड्स ग्रीन विलेजेज’ जिसमें हमने कुछ मोटी-मोटी नीतियों को रेखांकित करने का प्रयास किया जिससे गाँव के प्राकृतिक संसाधनों से ही उसके विकास की रूपरेखा तय हो। सत्तर और अस्सी के दशक में जिन कुछ गाँवों में ऐसे प्रयोग शुरू हुए थे, उन्हीं के अनुभव के आधार पर ये बातें लिखी गई थीं। ऐसे प्रयोगों में हम सुखोमाजरी (हरियाणा) और रालेगण सिद्धी (महाराष्ट्र) गाँव के प्रयोगों की सफलता से काफी प्रभावित हुए थे। इन दोनों गाँवों के प्रयोग गाँव के स्तर पर ही बरसाती पानी को सामुदायिक प्रयासों से संचित करने, उसे गाँव के सूखे खेतों तक पहुँचाने तथा भूजल का भण्डार भरने की रणनीति पर आधारित हैं और काफी सफल हुए हैं।

इस प्रकार हमें यह स्पष्ट होता गया कि अगर स्थानीय समाजों को सशक्त करना है, गरीबी की मार झेलते गाँवों के आर्थिक स्वास्थ्य को सुधारना है, गाँव के समग्र विकास की नीति चलानी है तो जल संचय की छोटी प्रणालियों और व्यवस्थाओं की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण रखनी होगी। ऐसा करके ही हम टिकाऊ विकास कर सकते हैं और तब हम ग्रामीण दरिद्रता और बेरोजगारी की कभी न समाप्त होती दिख रही समस्या से मुक्ति तो पाएँगे ही, देश के पर्यावरण को भी सही ढंग से सुधार पाएँगे।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ‘सीएसई’ में पारम्परिक जल संचय प्रणालियाँ का अध्ययन, शोध और उनसे जुड़ी सामग्री को जुटाने तथा उसके बाद इस विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिये एक अलग टोली गठित की। यह सेमिनार अक्टूबर 1990 में हुआ और इसमें इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले अनेक लोग देश के अलग-अलग हिस्सों से आये। उन्होंने शोधपत्रों, बयानों, भाषणों के रूप में काफी सारी मूल्यवान सामग्री जुटा दी। साथ ही वहाँ एक बयान भी दिया गया जिसमें बरसात के पानी को संग्रहित करने को बढ़ावा देने के लिये पानी के अधिकार देने की बात कही गई थी। और यह बताता है कि सम्पत्ति के अधिकारों में बदलाव करके ही बाकी बदलाव हो सकते हैं।

लेकिन हमने वहाँ जुटी सामग्री के अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार गजेटियरों से भी जानकारियाँ लीं जिनमें पिछली सदी या इस नदी के शुरू तक मौजूद व्यवस्थाओं के सारे विवरण मौजूद हैं। फिर इस सेमिनार के दायरे से छूट गये इलाकों में जाकर वहाँ मौजूद रही प्रणालियों के बारे में जानकारियाँ जुटाई गईं। फिर जिन जगहों पर पुरानी प्रणालियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ से भी जानकारियाँ जुटाई गईं। अंजनी खन्ना और तपन चौधरी ने महीनों तक गजेटियरों के पन्ने पलटकर जरूरी सूचनाएँ जुटाईं। एस. रामनाथन पूर्वोत्तर गये जबकि गणेश पंगारे ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के कई चक्कर लगाये; फिर अब हो रहे नये प्रयासों को देखने के लिये वे बाद में दो बार महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु गये। इस बीच निचले स्तर पर चल रहे प्रयासों की जानकारियाँ भी जुटाई जाती रहीं और समय-समय पर इनको अपनी पत्रिका ‘डाउन टू अर्थ’ में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार गणेश पंगारे और अमित मित्र के नेतृत्व में गठित ग्रासरूट प्रोजेक्ट टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई।

अंजनी खन्ना और तपन चौधरी ने महीनों तक गजेटियरों के पन्ने पलटकर जरूरी सूचनाएँ जुटाईं। एस. रामनाथन पूर्वोत्तर गये जबकि गणेश पंगारे ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के कई चक्कर लगाये; फिर अब हो रहे नये प्रयासों को देखने के लिये वे बाद में दो बार महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु गये। इस बीच निचले स्तर पर चल रहे प्रयासों की जानकारियाँ भी जुटाई जाती रहीं और समय-समय पर इनको अपनी पत्रिका ‘डाउन टू अर्थ’ में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार गणेश पंगारे और अमित मित्र के नेतृत्व में गठित ग्रासरूट प्रोजेक्ट टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई।

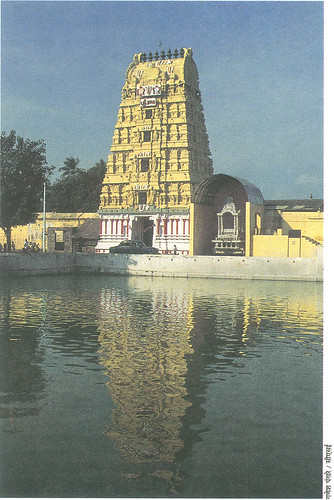

इस रिपोर्ट के लिये तस्वीरें जुटाना भी एक बड़ा भारी काम था। दूर-दराज के इलाकों तक में मौजूद इतने तरह की व्यवस्थाओं की तस्वीरें आखिर किस एक जगह से मिल सकती हैं? इसलिये खासी गाँवों में मौजूद बाँस वाली सिंचाई प्रणाली हो या धुले जिला (महाराष्ट्र) में मौजूद फड प्रणाली; राजस्थान के किले हों या बिहार की आहर पइन प्रणाली, ओडिसा के गोंड राजाओं द्वारा कराये निर्माण हों या दक्षिण के मंदिर और तालाब, इन सबके लिये अलग-अलग छायाकारों को जिम्मा सौंपा गया। इतना बड़ा अभियान चलाकर अब सीएसई यह दावा जरूर कर सकता है कि भारत की पारम्परिक जल संचय प्रणालियों के बारे में उसके पास सबसे ज्यादा तस्वीरें हैं।

खुद हम लोगों के लिये इस पूरी किताब की सामग्री जुटाना और उसका सम्पादन करना मेहनत के साथ ही अनेक परेशानियों से भी जुड़ा रहा। 1990 के शुरू में जब इस पुस्तक की सामग्री जुटनी शुरू हुई, हम रिओ सम्मेलन की राजनीति में व्यस्त हो गये और सूचनाओं-दस्तावेजों का अम्बार लगता गया।

मध्य 1992 में हमने डाउन टू अर्थ नामक अँग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया तो उसने भी हमारा काफी वक्त लेना शुरू किया। पर 1993 में हमने अपनी यात्राओं – चाहे विमान की हो या रेल की- के बीच भी किताब के सम्पादन और इसके स्वरूप को तय करने पर काफी समय लगाया। पर 1994 के शुरू में अनिल को हुए कैंसर ने बाधा डाली और उन्हें मिल सकने वाला इलाज अमेरिका में ही उपलब्ध था। सो जब वे वहाँ अस्पताल में रहे इस किताब का काम ठप रहा। फिर 1995 में श्रावणी सेन ने इस किताब को तैयार करने की जिम्मेवारी ली, लेकिन उसी वर्ष बाद में अनिल का कैंसर फिर से उभर आया।

एक बार उन्हें फिर से लम्बे इलाज के लिये बाहर जाना पड़ा। श्रावणी ने इस बीच पुस्तक की फाइनल कॉपी तैयार करने का काम जारी रखा और फोन-फैक्स-ईमेल से अनिल से सम्पर्क रखा। अनिल जब भी थोड़ा ठीक रहते थे और इलाज के दौर से बाहर रहते थे, श्रावणी द्वारा भेजे पन्नों को देखने का काम करते रहे।

अब यह रिपोर्ट छप गई है और हमें उम्मीद है कि भारत के पर्यावरण सम्बन्धी हमारी पुरानी रिपोर्टों की तरह यह उपयोगी रहेगी। लेकिन इस बार हम सिर्फ रिपोर्ट या किताब प्रकाशित करके ही इस मुद्दे को शांत नहीं होने देने वाले हैं। हमने इस मुद्दे को जोर-शोर से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सबसे पहले तो हमने अंग्रेजी रिपोर्ट को देशभर में अनेक स्थानों पर विमोचन समारोह आयोजित करके जारी कराया। इसके लिये हमने देश भर में मौजूद अपने मित्रों को पत्र डाले और उनसे ऐसे आयोजनों में अपने क्षेत्र के प्रमुख और निर्णायक पदों पर बैठे लोगों को भी बुलाने का आग्रह किया। हम चाहते थे कि जो लोग समाज को चलाने के निर्णायक पदों पर बैठे हैं वे भी इस संदेश को जानें। हमें यह कहने में खुशी है कि हमें चारों तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। दिल्ली में हमने सोनिया गाँधी से इस पुस्तक के अँग्रेजी संस्करण का विमोचन कराया, क्योंकि उनके पति के न्यौते पर हममें से एक ने संसद में जो व्याख्यान दिया था, उसका विषय भी बाढ़ और सूखा था। चेन्नई में हमने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन से विमोचन समारोह आयोजित करने का अनुरोध किया था, कोच्चि में केरल शास्त्र साहित्य परिषद के एमके. प्रसाद से ऐसा करने का आग्रह किया ता। इंदौर में नई दुनिया के अभय छजलानी ने हमारे लिये यह काम किया। अहमदाबाद में ‘उत्थान’ की नफीसा वारोट, मुम्बई में ‘समर्थन’ नामक स्वयंसेवी संस्था, हैदराबाद में ‘सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवयारन्मेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ’, लेह में हमने अपने पुराने मित्र और लद्दाख हिल आटोनोमस डवलपमेंट कौंसिल के अध्यक्ष थुपस्टन छेवांग तथा पुणे में गणेश पंगारे के सहयोग से इस पुस्तक का विमोचन आयोजित कराया। पटना में मार्च 1997 और जुलाई 1997 के दौरान ईस्ट एंड वेस्ट एजुकेशनल सोसाइटी ने बैठकें कराईं। इन आयोजनों से जुड़ीं कम से कम 50 रिपोर्टों विभिन्न समाचार पत्रों में आईं।

दिल्ली में हमने सोनिया गाँधी से इस पुस्तक के अँग्रेजी संस्करण का विमोचन कराया, क्योंकि उनके पति के न्यौते पर हममें से एक ने संसद में जो व्याख्यान दिया था, उसका विषय भी बाढ़ और सूखा था। चेन्नई में हमने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन से विमोचन समारोह आयोजित करने का अनुरोध किया था, कोच्चि में केरल शास्त्र साहित्य परिषद के एमके. प्रसाद से ऐसा करने का आग्रह किया ता। इंदौर में नई दुनिया के अभय छजलानी ने हमारे लिये यह काम किया। अहमदाबाद में ‘उत्थान’ की नफीसा वारोट, मुम्बई में ‘समर्थन’ नामक स्वयंसेवी संस्था, हैदराबाद में ‘सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवयारन्मेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ’, लेह में हमने अपने पुराने मित्र और लद्दाख हिल आटोनोमस डवलपमेंट कौंसिल के अध्यक्ष थुपस्टन छेवांग तथा पुणे में गणेश पंगारे के सहयोग से इस पुस्तक का विमोचन आयोजित कराया। पटना में मार्च 1997 और जुलाई 1997 के दौरान ईस्ट एंड वेस्ट एजुकेशनल सोसाइटी ने बैठकें कराईं। इन आयोजनों से जुड़ीं कम से कम 50 रिपोर्टों विभिन्न समाचार पत्रों में आईं।

दिल्ली के विमोचन समारोह में ‘देशकाल’ के सम्पादक संजय उपस्थित थे और ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ के अरविन्द मोहन भी। अरविन्द ने इसका हिन्दी रूपांतर लाने का सुझाव दिया और इस काम में सहयोग करने की पेशकश की। संजय ने इस प्रयास का संयोजन करने की जिम्मेवारी ली। हम दोनों में से कोई भी इतना सौभाग्यशाली नहीं है जिसे अच्छी हिन्दी आती हो। इसलिये हमने हिन्दी के जानकार और पारम्परिक जल संचय प्रणालियों पर दो अद्भुत पुस्तकों के लेखक अनुपम मिश्र से इस पूरे काम की देखरेख करने का अनुरोध किया। उन्होंने भी हमारा अनुरोध स्वीकार किया और हिन्दी संस्करण का काम इस प्रकार आगे बढ़ा। इस बीच हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से यह सुना कि वे इस पुस्तक का विमोचन करना चाहते हैं, पर भोपाल में नहीं। वे यह काम झाबुआ जिले में करना चाहते थे, जहाँ सरकार ने सैकड़ों गाँवों में जलग्रहण क्षेत्रों की व्यवस्था की एक जबरदस्त योजना शुरू की है। इससे बरसाती पानी रुकता है और जमीन के अंदर जाकर भूजल का स्तर बढ़ाता है। वनों के कट जाने से अब झाबुआ जिले के कुएँ गर्मियों में सूख जाते हैं और इस इलाके में सूखा और पानी का अकाल आम हो गया था। मुख्यमंत्री उन गांवों के जलग्रहण क्षेत्रों की समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन में इस पुस्तक का विमोचन करना चाहते थे।

इस बीच हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से यह सुना कि वे इस पुस्तक का विमोचन करना चाहते हैं, पर भोपाल में नहीं। वे यह काम झाबुआ जिले में करना चाहते थे, जहाँ सरकार ने सैकड़ों गाँवों में जलग्रहण क्षेत्रों की व्यवस्था की एक जबरदस्त योजना शुरू की है। इससे बरसाती पानी रुकता है और जमीन के अंदर जाकर भूजल का स्तर बढ़ाता है। वनों के कट जाने से अब झाबुआ जिले के कुएँ गर्मियों में सूख जाते हैं और इस इलाके में सूखा और पानी का अकाल आम हो गया था। मुख्यमंत्री उन गांवों के जलग्रहण क्षेत्रों की समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन में इस पुस्तक का विमोचन करना चाहते थे।

यह सूचना हमारे कानों के लिये मधुर संगीत की तरह थी। अक्सर आलोचक कहते हैं कि पर्यावरण की चिंता लोगों तक ही सीमित है जो गाँवों की बातें करते हैं। यह आलोचना कुछ हद तक सही भी है। हम भी शहरी हैं और गाँव की समस्याओं के बारे में लिखते हैं। लेकिन यह एक ऐसा अवसर था जब हमारी बातें सीधे गाँव के लोगों तक पहुँचेंगी। हमने तत्काल अपनी सहमति दे दी। संयोग से मुख्यमंत्री उस आयोजन में नहीं आ पाये, पर उनकी जगह आये राज्य के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हरबंस सिंह ने सुझाव दिया कि इस पुस्तक का हिन्दी संस्करण ऐसी योजना वाले सभी गाँवों में बाँटी जा सकती है। इस प्रस्ताव पर दिग्विजय सिंह ने भी अपनी सहमति दी। अब हमारे पास इस पुस्तक का हिन्दी संस्करण तैयार करने वाले निष्ठावान लोगों की टोली ही नहीं, साधन भी थे। इससे बड़ी बात यह थी कि इस पुस्तक को मध्य प्रदेश के हजारों गाँवों तक पहुँचाया जाएगा। किसी भी लेखक के लिये इससे ज्यादा अच्छी और बढ़ावा देने वाली बात और क्या हो सकती है!

हम जानते हैं कि यह किताब हमें उस यात्रा के कगार पर ले आई है जिसका प्रारम्भ हमने अभी-अभी किया है। हम जानते हैं कि इस यात्रा में हमें अनेक नये मित्र मिलेंगे। यह हमें अपने देश और समाज से बहुत ही विशिष्ट तरीके से जोड़ेगी। हम यह भी जानते हैं कि इस यात्रा में हमें भारत की समस्याओं के नये जवाब मिलेंगे। इस यात्रा में हम अपने लोगों का और अधिक आदर करना सीखेंगे, उनकी गरीबी और कष्ट के बावजूद हम उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का मोल समझेंगे। हमें कई बार इस पुस्तक का नाम भारत की खोज देने का लोभ हुआ। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह शीर्षक पहले ही रख लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि यह उत्साह अब हममें बना रहने वाला है। हमें यह उम्मीद है कि पाठकों में भी यह उत्साह और यही भावना आयेगी और वे इस यात्रा में हमारे साथी बनेंगे।

Source

‘बूँदों की संस्कृति से साभार’, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरनमेंट, नई दिल्ली, 1998