Source

अनुसंधान (विज्ञान शोध पत्रिका), 2015

सारांश

भारतीय इतिहास में मुगलकाल में कृषिगत तकनीक में प्रगति के संकेत मिलते हैं। तत्कालीन कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विविध कृषि यंत्रों द्वारा भारतीय कृषक खेतों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। मुगलकालीन कृषि कर्म में अपनायी जा रही तकनीकों यथा- सिंचाई, कृषि, यंत्रों के प्रयोग, खाद-बीज आदि के प्रयोग, फसलों के रोपण तथा उत्पादन एवं अनाज के भण्डार और संरक्षण की विशिष्ट तकनीक विकसित अवस्था में थी।

भारतीय इतिहास में मुगलकाल में कृषिगत तकनीक में प्रगति के संकेत मिलते हैं। तत्कालीन कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विविध कृषि यंत्रों द्वारा भारतीय कृषक खेतों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। मुगलकालीन कृषि कर्म में अपनायी जा रही तकनीकों यथा- सिंचाई, कृषि, यंत्रों के प्रयोग, खाद-बीज आदि के प्रयोग, फसलों के रोपण तथा उत्पादन एवं अनाज के भण्डार और संरक्षण की विशिष्ट तकनीक विकसित अवस्था में थी।AbstractDuring the Mughal Period in Indian history, there are many signs that indicate that special agricultural techniques were used by the farmers. The Indian farmers using Contemporary agricultural tools were able to harvest good crops. Some of the major techniques used by the farmers were irrigation of crops, use of agricultural tools, use of fertilizers and seeds, special techniques of production, storage and preservation of plantation and produce was in a developed state.

प्रस्तावना

प्राचीन काल की भाँति मुगलकाल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। मुगल साम्राज्य की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी, जिसमें कृषि पर आधारित वर्ग की बहुतायत थी। लघु उद्योग एवं व्यापार आदि की अच्छी वृद्धि के बाद भी तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों में कृषि कार्य सर्वोपरि था। ऐतिहासिक स्रोतों एवं विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, परंतु उस काल में कृषि फसलों का उत्पादन किस विधा से होता था? परिस्थितियों के अनुरूप कृषि कार्य को ढालकर उत्पादन में विशिष्टता का सूत्रपात कैसे किया जाता था? अर्थात तत्कालीन कृषि प्रणाली पर विवरण अत्यल्प है, फिर भी यत्र-तत्र इस संदर्भ में जो भी विवरण प्राप्त होते हैं उसके आधार पर एक मोटी धारणा अवश्य बनती है, जिसके आधार पर तत्कालीन कृषिगत तकनीकी विशिष्टता का आंकलन संभव है।

सिंचाई तकनीक- मुगलकाल में कृषि उत्पादन मानसून के साथ जुए सा व्यवसाय था, क्योंकि जल का मुख्य स्रोत वर्षा ही थी। अधिक या कम वर्षा होने पर कृषक कठिनाई में पड़ जाता था। कृषक को अवर्षण की स्थिति में मानसून पर निर्भरता से मुक्त होने के लिये सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर आश्रित होना पड़ता था। बाबर के अनुसार, चौदहवीं एवं पन्द्रहवीं शताब्दी में भारत की भूमि बहुत उपजाऊ थी तथा वर्षा भी अच्छी होती थी। कृषकों को सिंचाई के कृत्रिम साधनों की जानकारी भी थी, फलत: उत्पादन भी अच्छा होता था। सिंचाई के कृत्रिम साधनों के अन्तर्गत कुएँ, तालाब तथा नहरें आदि सिंचाई के कृत्रिम साधन के मुख्य श्रोत थे।

कुएँ

कुएँ सिंचाई के मुख्य स्रोत थे। मुगल काल में अधिकतर कुएँ कच्चे होते थे। दरअसल इट के पक्के कुँओं का निर्माण बहुत खर्चीला था। सन 1660 में अजमेर के मेड़ता परगना में अवस्थित लगभग 6000 कुँओं में मात्र 20 कुएँ पक्के थे। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भी पूर्वी राजस्थान के 18 गाँवों के 528 कुँओं में से मात्र 41 कुएँ ही पक्के थे। मुगलकाल में गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्रों तथा दक्षिणी भाग में कुएँ सिंचाई के मुख्य स्रोत थे, जिससे इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन अच्छी स्थिति में था। कुएँ से पानी निकाल कर उसे नालियों के माध्यम से खेतों तक पहुँचाने की कई विधियाँ थीं।

रहट

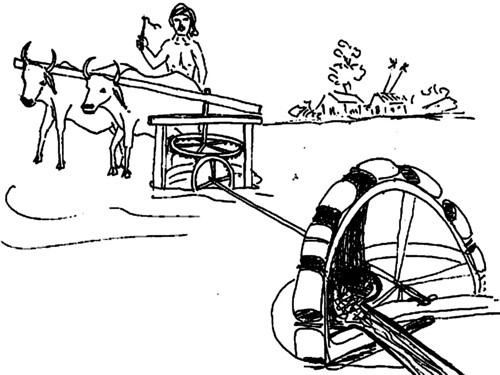

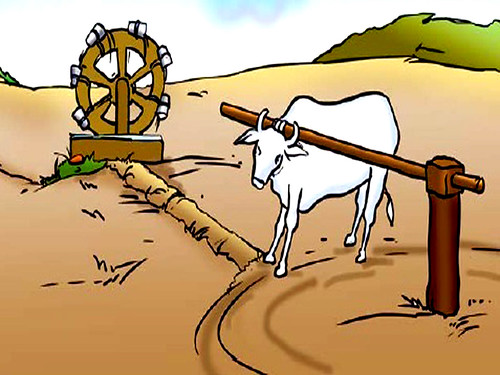

रहट या अरहट जिसे अंग्रेजों द्वारा पर्सियन व्हील नाम से संबोधित किया गया है, सिंचाई हेतु प्रयुक्त की जाने वाली एक विलक्षण मशीन थी, जो चेन तथा गीयर पर आधारित थी। मुगलकाल में लाहौर, दिपालपुर, तथा सरहिंद में इसका व्यापक प्रयोग होता था। भारत में रहट के प्रवेश का वास्तविक समय तेरहवीं या चौदहवीं शताब्दी में माना जाता है किंतु इसका सर्वप्रथम एवं विस्तृत वर्णन बाबर द्वारा सोलहवीं शताब्दी में किया गया है। प्रारंभ में लकड़ी की इस विलक्षण मशीन पर केवल धनी किसानों का ही अधिपत्य बना रहा, परंतु सोलहवीं शताब्दी तक धीरे-धीरे यह आम किसानों की पहुँच के भीतर हो गया। रहट से पानी निकालने की प्रक्रिया यह थी कि कुएँ की गहराई के अनुसार दो समान लंबाई की रस्सियों के एक सिरे की ओर लकड़ी का एक लट्ठा बाँध दिया जाता था, जिसके साथ घड़े बंधे होते थे।

दोनों रस्सियों को उस चर्ख पर चढ़ाते हुए जो कुएँ पर लगा होता था, घड़ों को लट्ठे सहित कुएँ में ढीला छोड़ा जाता था। इस चर्ख से धुरे से एक दूसरी चर्खी जुड़ी रहती थी, जिसे बैल घुमाता था। इस चर्खी के दाँते दूसरी चर्खी के दाँतों से फँसे होने के कारण बैलों के घूमने पर खड़े वाली चर्खी भी घूमती थी और इस प्रक्रिया से पानी कुएँ से बाहर निकाला जाता था। कुएँ से बाहर आने पर घड़े का पानी कुएँ के पास ही स्थिति एक कठौते में गिराया जाता था, जो नालियों के माध्यम से अपेक्षित खेतों तक पहुँचता था। सिंचाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले इस महत्त्वपूर्ण यंत्र ने सिंचाई की संभावना को पर्याप्त बढ़ा दिया। सिंचाई की इस प्रक्रिया में बैलों के प्रयोग से मानव ऊर्जा की बचत होती थी। जिसका प्रयोग कृषि से संबंधित अन्य उद्यमों में किया गया।

चरस

कुएँ से पानी निकालने की दूसरी सामान्य विधि चरस थी। बाबर के अनुसार आगरा, चंदवार, बयाना आदि क्षेत्रों में चरस द्वारा सिंचाई होती थी। इस विधि में कुएँ की घिरनी पर रस्सी चढ़ाकर उसके एक सिरे में चमड़े का बड़ा बैग बाँधा जाता था। जबकि दूसरा सिरा एक बैल से बंधा होता था। बैल को कुएँ के समीप खड़ा कर पानी का बैग कुएँ में ढीला छोड़ा जाता था। बैग में पर्याप्त पानी भर जाने के बाद एक व्यक्ति बैल को हांकता हुआ कुएँ से दूर ले जाता था और इस प्रकार खींचकर कुएँ से बाहर आये पानी से भरे बैग को कुएँ पर खड़ा एक दूसरा व्यक्ति एक कठौते में खाली करता जाता था। कठौते से जुड़ी नालियों द्वारा पानी खेतों तक पहुँच जाता था।

बाबर ने इस विधि को अत्यंत घृणित बताया है क्योंकि जब बैल पानी का बैग एक बार खींचकर प्रक्रिया दुहराने के लिये पुन: कुएँ की ओर लौटता था तो रस्सी, मार्ग के पड़े गोबर एवं मूत्र आदि को लथेड़ती जाती थी जिससे यह गंदगी रस्सी द्वारा कुएँ में चली जाती थी, और कुएँ का जल दूषित हो जाता था। सिंचाई की चरस तकनीक से ढेंकली के मुकाबले अधिक गहरे कुएँ से पानी खींचा जा सकता था। अत: यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिये अधिक उपयोगी थी जहाँ कुएँ का जलस्तर अपेक्षाकृत अधिक नीचे होता था। इस उपकरण के माध्यम से ढेंकली की अपेक्षा अधिक मात्रा में पानी निकाला जा सकता था अत: इसके प्रयोग द्वारा अधिक बड़े खेतों की सिंचाई संभव थी।

ढेंकली

जिन क्षेत्रों में कुँओं का जलस्तर अपेक्षाकृत ऊँचाई पर होता था वहाँ लीवर सिद्धांत पर आधारित ढेंकली नामक उपकरण सिंचाई हेतु प्रयुक्त होता था। वाराणसी के भारत कला भवन में संग्रहित मृगावत की चित्रित हस्तलिपि, जिसका चित्रण उत्तर प्रदेश में 1525-70 के बीच हुआ, इस उपकरण को दर्शाती है। उस उपकरण के नीचे उथले कुएँ के किनारे पर एक खूंटी गड़ी होती थी और दूसरे किनारे पर एक कांटेनुमा हिस्सा लगा रहता था। इस कांटे के बीच में एक लंबा खंभा उत्तोलक के सिद्धांत के अनुसार लगा रहता था। इस खंभे में कुएँ के किनारे पर एक बाल्टी लटकी होती थी और दूसरे किनारे पर भारी पत्थर रहता था। एक आदमी रस्सी खींचकर इस यंत्र को चला सकता था। रस्सी को कुएँ के अंदर खींचा जाता था और पानी से भरी बाल्टी खंभे से उठाकर खोल दी जाती थी, जिससे पानी खेतों में पहुँच जाए।

इस यंत्र द्वारा कुएँ से पानी बाहर निकालने के लिये कड़े श्रम की आवश्यकता थी, फिर भी कम खर्चीला होने के कारण यह साधारण किसानों की पहुँच में था। कुँओं से पानी निकालकर सिंचाई करने की उपर्युक्त विधियों के अलावा एक सामान्य विधि पानी को ढोकर खेतों तक पहुँचाने की थी। बाबर के अनुसार कुछ स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्त्री-पुरूष कुँओं से डोल या मटकों में पानी भर-भरकर खेतों में पहुँचाते थे। मुगलकालीन किलों में सीढ़ीदार पक्के कुँओं, जिन्हें बावली कहा जाता था, का निर्माण भी महत्त्वपूर्ण था। इन बावलियों के पानी का प्रयोग किले से संबद्ध बाग-बगीचों की सिंचाई हेतु किया जाता था।

इस प्रकार मुगलकाल में कुँओं के निर्माण एवं विविध तकनीक से उनमें से पानी निकालकर सिंचाई की व्यवस्था से कृषि भूमि के विस्तार एवं खेतों से अधिक उत्पादन की आशा की जा सकती है। यह अनुमान लगाना भी कठिन नहीं है कि इसके कारण कृषि को अधिक सूचारू व्यवस्था प्रदान की जा सकी, क्योंकि इससे जहाँ एक ओर सिंचाई का जल नियंत्रित करने में सहायता मिली वहीं फसलों को जलाधिक्य से बचाया भी जा सका। विशेषकर पक्के कुँओं के विकास एवं फारसी रहट पर पूँजी निवेश अधिक मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ने का संकेत देता है। अतएव कृषि की प्रगति की दृष्टि से यह विकास अति महत्त्वपूर्ण था।

इस प्रकार मुगलकाल में कुँओं के निर्माण एवं विविध तकनीक से उनमें से पानी निकालकर सिंचाई की व्यवस्था से कृषि भूमि के विस्तार एवं खेतों से अधिक उत्पादन की आशा की जा सकती है। यह अनुमान लगाना भी कठिन नहीं है कि इसके कारण कृषि को अधिक सूचारू व्यवस्था प्रदान की जा सकी, क्योंकि इससे जहाँ एक ओर सिंचाई का जल नियंत्रित करने में सहायता मिली वहीं फसलों को जलाधिक्य से बचाया भी जा सका। विशेषकर पक्के कुँओं के विकास एवं फारसी रहट पर पूँजी निवेश अधिक मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ने का संकेत देता है। अतएव कृषि की प्रगति की दृष्टि से यह विकास अति महत्त्वपूर्ण था।नहरें

सिंचाई के उद्देश्य से सोलहवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बाबर ने भारत में नहरों की कृत्रिम व्यवस्था का अभाव बताया है किंतु बाद में कृषि भूमि सिंचित करने हेतु कुछ नहरों के निर्माण के विवरण मिलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान, विशेष रूप से ऊपरी गंगा एवं सिंधु क्षेत्र, में सिंचाई हेतु अनेक नहरें निर्मित की गई। नहरें दो प्रकार की होती थीं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। नदियों द्वारा अपना मार्ग बदल लेने के कारण प्राकृतिक रूप से नहरों का उद्भव हो जाता था। ऐसी नहरें मुख्य नदी से शाखाओं में बँटकर प्रणालिकाओं के रूप में बहती थी, जिनका प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता था।

मुगलकाल में इस प्रकार से निर्मित कुछ प्राकृतिक नहरें बहुत विशाल थी। दक्षिण भारत में इस काल में कुछ छोटी नहरों के प्रमाण मिलते हैं, किंतु उत्तरी भारत में वास्तविक रूप से कई बड़ी नहरों का निर्माण सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और उन्हें प्रभावी बनाने की दृष्टि से किया गया। सत्रहवीं शताब्दी में शाहजहाँ द्वारा बड़ी संख्या में नहरों के निर्माण का विवरण मिलता है। पूर्वी यमुना की पुरानी नहर शाहजहाँ के ही काल में खोदी गई। फिरोजशाह के काल में कृषि भूमि को सिंचित करने की दृष्टि से यमुना नदी के दूसरे किनारे पर निर्मित करायी गई नहर की मरम्मत अकबर के काल में की गई। बाद में यह नहर पुन: नष्ट हो गई जिसे शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में नये रूप में बनवाया। फसलों की बुवाई की अवधि में इस नहर के पानी को बाँटने की व्यवस्था की गई थी।

शाहजहाँ के काल में नहर-ए-फैज या नहर-ए-बहिस्त (स्वर्ग की नहर) 150 मील लंबी थी जो यमुना नदी के तराई क्षेत्र में प्रवेश करते ही अलग हो जाती थी और पहले दक्षिण-पश्चिम एवं फिर दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए दिल्ली के निकट अपनी मूल नदी से मिल जाती थी। एक अन्य नहर जो लंबाई में 100 मील से कम थी, रावी नदी से निकलती थी तथा लाहौर के निकट पुन: उसी में मिल जाती थी। इसका निर्माण शाहजहाँ के आदेश पर अली मर्दान खां द्वारा कराया गया था। एक लाख रूपये के व्यय से निर्मित इस नहर से कृषि का अधिक विकास हुआ। शाहजहाँ के ही काल में पंजाब में रावी नदी से निकाली गई ‘शाह नहर’ के अतिरिक्त तीन अन्य छोटी नहरों का भी ब्यौरा मिलता है। जिन्हें सत्रहवीं शताब्दी के स्थानीय इतिहासकारों ने कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बताया है। साम्राज्य के अन्य भागों में भी कुछ नहरें सिंचाई हेतु निर्मित की गईं किंतु उनका महत्व सर्वथा स्थानीय था।

तालाब, कृत्रिम बाँध एवं झीलें

मुगलकाल में कुँओं तथा नहरों के अलावा तालाब तथा झीलें भी सिंचाई के कृत्रिम साधन के रूप में प्रयोग किये जाते थे। प्राय: गाँवों में एकाधिक तालाब होते थे। मध्य भारत, दकन और दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दक्षिण भारत के गोलकुण्डा साम्राज्य को ट्रेवरनियर ने अनेक तालाबों से युक्त बताया था। ये तालाब एक प्रकार के कृत्रिम बाँध के रूप में स्थापित थे और इनका प्रयोग वर्षा काल के बाद खेतों की सिंचाई हेतु होता था। खानदेश तथा बरार में कृषकों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से बाँध निर्माण हेतु शाहजहाँ के शासनकाल में 40 से 50 हजार रूपये पेशगी के तौर पर देने के प्रमाण मिलते हैं। मेवाड़ में सोलह कुरोह के वृत्ताकार क्षेत्रफल में घेबर नामक झील अवस्थित थी, जो उस क्षेत्र में गेहूँ की कृषि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।

विजयनगर साम्राज्य में पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी के दौरान वहाँ निर्मित मदाक झील तत्कालीन निर्माण प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठ उदाहरण है। ऐतिहासिक तौर पर जिस प्रकार यूरोप के लिये कृषि क्षेत्र में खाद का महत्व था, भारतीय कृषि के लिये सिंचाई उतने ही निर्णायक रूप से महत्त्वपूर्ण थी। यही कारण था कि भारतीय इतिहास में सिंचाई के क्षेत्र में उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण आविष्कारों एवं उपकरणों का विकास हुआ। विशेष रूप से सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास में व्यक्ति एवं राज्य दोनों की पहल ने बड़ा योगदान दिया और इससे उल्लेखनीय तकनीकी और आर्थिक विकास संभव हुआ।

कृषि यंत्र तथा उनके उपयोग की तकनीक

मुगल काल में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप विकसित सिंचाई यंत्रों जिनका विवरण ऊपर किया गया है, के अतिरिक्त हल, फावड़े, कुदाल, खुरपे, जुआठ, पाटा, ड्रील तथा हंसुआ आदि कृषि यंत्रों का प्रयोग सामान्य रूप से होता था। कृषि कार्य में जुताई की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है। खेतों में बीज डालने के पूर्व मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे ढीली करने एवं भुरभुरी बनाने के लिये हलों का प्रयोग किया जाता है। मुगल काल में भारत में खेतों की जुताई हेतु प्रयुक्त किये जा रहे हल को टेरी ने ‘फुट प्लाऊ’ नाम से संबोधित किया है जो तत्कालीन यूरोप में प्रयुक्त हो रहे एक प्रकार के हल के समान था।

यूरोपीय स्रोतों में तत्कालीन भारतीय हलों पर प्राय: इसके अति साधारण एवं हल्केपन का लांछन लगाया जाता रहा है कि यह मिट्टी को गहराई तक खोदने की क्षमता नहीं रखता था और मिट्टी की ऊपरी सतह को खरोचता भर था, किंतु अब तक इस क्षेत्र में हुए अनुसंधानों से प्रमाणित हो चुका है कि ऐसा तकनीकी कमजोरी लोहे के मँहगा होने के कारण नहीं थी, बल्कि वास्तव में इसका कारण यह था कि यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी की परिस्थितियों में ऐसे हल्के व साधारण हल ही उपयोगी थे।

इनके द्वारा सतह को केवल ढीला कर दिया जाता था। ताकि जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा मिल सके और जड़ों के नाजुक रेशे बढ़ सकें, साथ ही नीचे की नम मिट्टी के ऊपर आ जाने और उनके धूप में सूख पाने का खतरा भारतीय कृषक नहीं उठाना चाहते थे। अतएव कम लोहे वाले हल्के तथा साधारण हलों के कारण उनकी कार्य कुशलता में कोई कमी नहीं आयी। इस तथ्य को टेरी ने भी स्वीकार किया था। भारत में जहाँ एक ओर सूखी तथा कड़ी मिट्टी वाले क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग हो रहा था, जो मुगलकाल में भी प्रचलन में था, वहीं दूसरी ओर फायर ने भारत के तटवर्ती क्षेत्रों की नम मिट्टी पर जोते जाने वाले कुछ ऐसे हलों के विषय में विवरण दिये हैं। जिनमें लोहे की बजाय कठोर लकड़ी की फाल लगी होती थी।

विभिन्न उद्देश्यों के लिये अलग-अलग प्रकार के हल थे। प्रत्येक हल बैलों के द्वारा खींचे जाते थे जो अलग-अलग नस्ल के होते थे। हल में जोतने के संदर्भ में भारत के बैल इंग्लैण्ड के बैलों की अपेक्षा अधिक उपयोगी थे क्योंकि भारतीय हल जहाँ बैलों के कूबड़ में फँसाकर खींचे जाते थे वहीं इंग्लैण्ड के हल बैलों के सींग में बाँधकर प्रयोग किये जाते थे। अतएव भारतीय बैलों का कूबड़ जहाँ हल खींचने में तकनीकी रूप से इंग्लैण्ड के बैलों से अधिक सक्षम स्वीकार किया जायेगा। वहीं यह तकनीक इंग्लैण्ड की जुताई तकनीक की उपेक्षा कम अमानवीय भी थी। कभी-कभी जुताई के दौरान हल की फाल को अतिरिक्त दबाव देने के लिये कृषक उसके ऊपर किसी बालक को खड़ा कर देते थे।

खेतों में बीज बोने के लिये मुगलकाल में ‘ड्रील’ नामक एक यंत्र का प्रयोग किया जाता था। जो तकनीकी रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। बीज डालने के बाद लकड़ी के साधारण यंत्र का प्रयोग खेतों को समतल करने के लिये किया जाता था। ‘पाटा’ नामक यह यंत्र समतल लकड़ी का एक पटरा होता था, जिसे बैल खींचता था। खेत की मिट्टी को खोदने, मेड़ बनाने एवं नालियों आदि की खुदाई करने के लिये लोहे के फाल वाले कुदाल तथा फावड़े प्रयोग किये जाते थे जिसमें लकड़ी की मेंख लगी होती थी। पौधों की निराई-गुड़ाई करने के लिये खुरपे का प्रयोग सामान्य रूप से उसी प्रकार किया जाता था, जिस प्रकार वर्तमान में किया जाता है। फसलों की कटाई के लिये हंसुआ एक सामान्य यंत्र था।

खाद बीज एवं कीटनाशक आदि के प्रयोग की तकनीक - भूमि की उर्वरा शक्ति को स्थापित रखने एवं अधिक उत्पादकता के उद्देश्य से खेतों में विविध प्रकार की खादों का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। अर्थशास्त्र में शहद, गोबर, हड्डियों एवं मछलियों का उर्वरक के रूप में प्रयोग किये जाने का वर्णन मिलता है। इस आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि मुगल काल में भी लगभग ऐसे ही पदार्थों का प्रयोग खेतों में उर्वरक के रूप में होता था। विविध तथ्यों से यह अनुमान पुष्ट भी होता है।

विशेष रूप से पशुओं के गोबर व इसी तरह की खादों ने खेती की उर्वरता को बनाये रखने व बढ़ाने में प्रर्याप्त योगदान दिया। कृषि पराशर नामक ग्रंथ में गाय के गोबर से मिश्रित खाद बनाने और बुवाई के समय उनके प्रयोग का स्पष्ट संदर्भ मिलता है। तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ फसलों के उत्पादन में उर्वरक के रूप में मछलियों का प्रयोग किया जाता था। गुजरात में गन्ने तथा कोंकण में नारियल की कृषि में मछली की खाद का प्रयोग विशेष रूप से होता था। इसके अतिरिक्त फसलों की अदला-बदली की परंपरागत बुवाई के ज्ञान ने भी कृषकों को भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने में विशेष योगदान दिया।

खेतों में खाद डालने की प्रक्रिया भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी। फसलों की प्रकृति के अनुसार ही खाद का प्रकार एवं उसकी मात्रा निर्धारित की जाती थी। आमतौर पर खेतों में खाद डालने की दो विधियाँ प्रचलित थीं। एक यह कि विभिन्न उर्वरक पदार्थों के मिश्रण का घोल बनाकर बीज में ही लगा दिया जाता था और समझा जाता था कि इससे अंकुरण बेहतर होगा, या फिर खाद को बीज बोते समय अथवा अंकुरण के बाद खेतों में डाला जाता था। आधुनिक काल की भांति सुधरी हुई नस्ल के संकरित बीज, तैयार करने की तकनीक का उस काल में नितांत अभाव होने के कारण फसलों से प्राप्त पुराने बीज ही परंपरागत रूप से बोये जाते थे।

कीटनाशक आदि के प्रयोग की भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती तथापि प्राचीन काल में फसलों को कीड़ों तथा चूहों आदि से बचाने के उद्देश्य से अपनाये जाने वाले कतिपय उपाय मुगलकाल में भी अवश्य ही आजमाये जाते रहे होंगे। फसलों को कीड़ों से सुरक्षित रखने हेतु कुछ विशेष वनस्पतियों की भस्म तथा गोबर के कण्डे की राख का छिड़काव किया जाता था। फसलों की चिड़ियों आदि से रक्षा के लिये खेतों के बीच मानव आकृति वाले कृत्रिम पुतले खड़े किये जाते थे।

रोपण एवं उत्पादन की तकनीक - खेतों में बीज रोपित करने के पूर्व हल द्वारा खेतों की जुताई की जाती थी। इसमें मिट्टी के बड़े ढेले टूट-फूट जाते थे और मिट्टी ढीली पड़ जाती थी। इसके बाद खेतों से खर-पतवार साफ कर उसमें बीज रोपित किये जाते थे। बीज बोने की भी कई विधियाँ थीं, जिसमें छिड़क कर बोना सबसे आसान विधि थी। कुछ फसलों जैसे कपास आदि के रोपण में भारतीय किसान ‘ड्रिल यंत्र’ का प्रयोग करते। इस यंत्र के प्रयोग द्वारा बीज बोने की तकनीक ‘डिबलिंग’ कहलाती थी। इसमें किसान खेत में एक खोखली मेंख गाड़ कर उसके छिद्र में से कपास के बीज जमीन में डालते थे और ऊपर से उसमें मिट्टी भर देते थे। ऐसा अधिक उत्पादन की दृष्टि से किया जाता था।

धान की बुवाई का तरीका अन्य फसलों की अपेक्षा कुछ अलग था। धान के बीज खेत के एक हिस्से में मानसून के पूर्व छींट कर पानी दे दिया जाता था। अंकुरण के पश्चात जब धान के पौधे कुछ बढ़ जाते थे, तो उन्हें सावधानीपूर्वक जड़ सहित उखाड़ कर पानी से भरे खेतों में अपेक्षित दूरी रखते हुए पंक्तियों में रोपित कर दिया जाता था। ‘धान उत्पादन’ की यह परंपरागत तकनीक आज भी भारत में प्रचलित है। बीज रोपण के संदर्भ में सत्रहवीं शताब्दी के दौरान एक महत्त्वपूर्ण सुझाव यह सामने आया कि बीज को तीन चरणों में बोना चाहिए। कुछ बीजों को पहले चरण में बोना चाहिए, कुछ थोड़ी देर से और शेष इसके भी बाद ताकि अगर इनमें से कुछ बीज खराब भी हो जायें तो शेष बीज अंकुरित हो सकें।

बीज बोने के तुरंत बाद खेत को समतल करने की प्रक्रिया की जाती थी, जिससे की बीज मिट्टी से ढक जाय। यह कार्य बैलों द्वारा खींचे जाने वाले एक मोटे समतल पटरे द्वारा किया जाता था, जिसे ‘पाटा’ कहा जाता था। बैलों द्वारा पाटा खींचे जाने के दौरान कृषक दबाव डालने के उद्देश्य से पाटे पर दोनों पैर फैला कर खड़ा रहता था। तुहफत-ए-पंजाब इस उपकरण को सोहाग नाम देता है। और इसके कार्यों में बीज को मिट्टी से ढंकने, ढेले तोड़ने तथा खेत के सभी हिस्सों में समान रूप से नमी फैलाने का उल्लेख करता है। अंकुर आने के बाद पौधों के थोड़ा बड़े होने पर उनकी जड़ों को हवा देने के उद्देश्य से खुरपे से उनके आस-पास की मिट्टी ढीला करने अर्थात पौधों की निराई तथा गुड़ाई आदि की प्रिक्रिया की जाती थी। धान के पौधों की निराई दो बार करना अधिक उपयोगी समझा जाता था।

बीच-बीच में संबंधित फसल को आवश्यकतानुसार सिंचित किया जाता था। पक जाने पर फसलों को काट कर खेतों से बाहर लाया जाता था और उनसे दाने निकालने का कार्य किया जाता था। फसलों को विशिष्ट प्रक्रिया से पीट कर दाने निकालने तक का कार्य कृषक की उत्पादक गतिविधि का महत्त्वपूर्ण अंग था। आज के युग में यह कार्य आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है जबकि मुगलकाल में यह प्राचीन काल से ही चली आ रही परम्परागत तकनीक द्वारा सम्पन्न होता था। कोल्हू से जुड़े गोल घेरे में घूमने वाले बैलों के पैरों तले अनाज की कटी फसल डाल दी जाती थी। बार-बार बैलों के द्वारा रौंदे जाने से अनाज के दोने पौधों से अलग हो जाते थे।

हल जोतने, बुवाई, निराई-गुड़ाई और वे सभी कृषि कार्य जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, के अतिरिक्त ग्रंथ ‘‘दर-फने-फलाहत’’ में विस्तार से पौधों की कलमें बनाने की विधि का भी वर्णन किया है। स्पष्ट रूप से पौधों के नर और मादा अंगों की अवधारण या तो विकसित हो चुकी थी या सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पहुँच गई थी। अतएव एक प्रकार से यह आधुनिक कृषि विज्ञान के आरम्भ की स्थिति थी। सामान्यत: मुगलकाल का कृषक वर्ष में दो फसलें पैदा करता था, जिससे स्पष्ट होता है कि उस काल में फसल-चक्र व्यवस्था का प्रचलन था, यद्यपि यह भूमि की उर्वरता, स्थानीय पद्धति, सिंचाई साधनों एवं अन्य प्राकृतिक कारकों पर पूरी तरह निर्भर होता था।

हल जोतने, बुवाई, निराई-गुड़ाई और वे सभी कृषि कार्य जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, के अतिरिक्त ग्रंथ ‘‘दर-फने-फलाहत’’ में विस्तार से पौधों की कलमें बनाने की विधि का भी वर्णन किया है। स्पष्ट रूप से पौधों के नर और मादा अंगों की अवधारण या तो विकसित हो चुकी थी या सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पहुँच गई थी। अतएव एक प्रकार से यह आधुनिक कृषि विज्ञान के आरम्भ की स्थिति थी। सामान्यत: मुगलकाल का कृषक वर्ष में दो फसलें पैदा करता था, जिससे स्पष्ट होता है कि उस काल में फसल-चक्र व्यवस्था का प्रचलन था, यद्यपि यह भूमि की उर्वरता, स्थानीय पद्धति, सिंचाई साधनों एवं अन्य प्राकृतिक कारकों पर पूरी तरह निर्भर होता था। ‘आइने-ए-अकबरी’ में रवी और खरीफ की फसलों की तालिका, फसल परिवर्तन की अवधारणा को सिद्ध करती है। फसल चक्र के अनुरूप बोए गये क्षेत्र को ‘एक फसला’ तथा ‘दो फसला’ नामों से जाना जाता था जिसका विस्तृत विवरण हमें ‘टोडरमल्स मेंमोरेण्डम’ में मिलता है। दो से अधिक फसलें पैदा करने वाले कुछ क्षेत्रों का भी विवरण मिलता है। बंगाल के एक कृषि क्षेत्र में तीन-तीन फसलों क्रमश: चावल, तम्बाकू एवं कपास चक्र-क्रमानुसार उत्पादित किये जाते थे।

अनाज भण्डारण/संरक्षण की तकनीक

फसलों से दाने निकाल लेने के बाद उन्हें संग्रहित करके रखना भी महत्त्वपूर्ण था। अनाज भण्डारण का सामान्य तरीका गड्ढों या खत्तियों में रखने का था, जिससे अनाज को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता था। ये गड्ढे या खत्तियां सूखे स्थान पर बनाये जाते थे। इनकी ऊँचाई निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर थी। इनका निर्माण करते समय अंदर कुछ वनस्पतियाँ भस्म की जाती थीं, फिर अनाज को उसमें भर दिया जाता था। इसके पूर्व खत्तियों के किनारे और धरातल पर गेहूँ या जौ कि बालियाँ लगायी जाती थीं। गड्ढे में डाले गये अनाज को पुआल से ढक कर उसके ऊपर गड्ढे के बाहर निकाला हुआ लगभग 18 इंच ऊँचा मिट्टी का चबूतरा खड़ा किया जाता था जो मानसून से भी टक्कर लेता था।

पानी की बौछार से क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसे फिर गोबर-मिट्टी के मिश्रण से छोप दिया जाता था। इस प्रकार अनाज बिना क्षति के वर्षों सुरक्षित रह सकता था। अंदर इसके द्वारा उत्पन्न गर्मी कीटाणुओं को रोकती थी और चूहों तथा दीमकों को भी दूर रखती थी। कभी-कभी इन खत्तियों में अनाजों के बीच नीम की पत्तियाँ भी रख दी जाती थीं जिनकी कीटाणुनाशक प्रकृति भी अनाज को सुरक्षित रखने में उपयोगी थी। अतएव तत्कालीन कृषिगत विशिष्टता के आधार पर भारतीय कृषि में प्रगति का स्पष्ट संकेत मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए भी भारतीय कृषक ने अपने अथक परिश्रम की पूँजी, परम्परागत तकनीक के साथ ही आधुनिक परिवर्तनों को भी स्वीकार किया, जिसके आधार पर तत्कालीन भारतीय कृषि को तकनीकी रूप से प्रभावी व वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित कहा जा सकता है।

विशेष रूप से सिंचाई के क्षेत्र में हुए महत्त्वपूर्ण आविष्कारों एवं उपकरणों आदि के विकास ने इस उद्यम को अत्यधिक लाभ पहुँचाया। इस काल में उल्लेखनीय कृषि प्रसार भी विविध स्रोतों से प्रमाणित होता है। तेरहवीं तथा चौदहवीं शताब्दी में गंगा के मैदान में स्थित एक विशाल वन क्षेत्र सोलहवीं शताब्दी के अंत तक कृषि अधीन भूमि में बदल गया था। अकबर के आधिपत्य में आया भक्खर भी कृषिगत तकनीक की प्रगति के फलस्वरूप ही उस काल में अत्यंत उपजाऊ विस्तृत कृषि क्षेत्र के रूप में विद्यमान था।

निष्कर्ष

इस अवधि में कुछ नई फसलें पैदा किया जाना पुरानी फसलों की किस्में बढ़ना भी कृषि की गुणवत्तापूर्ण प्रगति का महत्त्वपूर्ण सूचक था। अतएव कुल मिलाकर यह कृषिगत तकनीक के साथ-साथ आर्थिक पहलुओं में भी प्रभावशाली प्रगति के रूप में माना जायेगा।

सन्दर्भ

1. वर्मा, हरिश्चन्द्र (सम्पा.) (1993) मध्यकालीन भारत, भाग-2 (1540-1761), दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 399।

2. वही, पृ. 397।

3. दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1651-54), मु.पृ. 9-10।

4. हबीब, इरफान (1999) एग्रेरियन सिस्टम अॉफ मुगल इण्डिया (1556-1707), द्वितीय संस्करण, अॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 28।

5. यादव, झिनकू (1993, 2003) सल्तनतकालीन कृषि जीवीव निर्बल वर्ग (सम्पा.- चन्द्रभाल श्रीवास्तव), वाराणसी, पृ. 84।

6. हबीब, इरफान (1999) एग्रेरियन सिस्टम अॉफ मुगल इण्डिया (1556-1707), द्वितीय संस्करण, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 28।

7. वही।

8. चिचरोव, ए आई (2003), इण्डिया, इकोनामिक डेवलपमेंट इन सिक्सटीन्थ टू एट्टीन्थ सेंचुरी का हिन्दी अनुवाद-मुगल कालीन भारत की आर्थिक संरचना (अनुवादरक-मंगलनाथ सिंह), ग्रंथ शिल्पी (इण्डिया) प्रा.लि. पृ. 194।

9. चौधरी, तपन राय एवं हबीब, इरफान (संपा.) (1982) दि कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग-1 (1200-1750), कैम्ब्रिज, पृ. 215।

10. चिचरोव, एआई (2003) इण्डिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सिक्सटींथ टू एट्टींथ सेंचुरी का हिन्दी अनुवाद-मुगलकालीन भारत की आर्थिक संरचना (अनुवादक-मंगलनाथ सिंह), ग्रंथ शिल्पी (इण्डिया) प्रा. लि. पृ. 194।

11. हबीब, इरफान (1999) एग्रेरियन सिस्टम अॉफ मुगल इण्डिया (1556-1707), द्वितीय संस्करण, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 28।

12. वहीं।

13. हबीब, इरफान, मध्यकालीन भारत (भाग-71) पृ. 31।

14. बाबर, बाबरनामा (अनु. बेवरीज) भाग-2, लंदन 1921, हिंदी अनुवाद अतहर अब्बास रिजवी, अलीगढ़, 1961 एवं केशव ठाकुर, इलाहाबाद 1968, प्रथम संस्करण, पृ. 486।

15. गोपाल, लल्लन जी (1965) दि इकोनॉमिक लाइफ नार्दर्न इण्डिया (700-1200), दिल्ली, यूनिवर्सिटी आफ इलाहाबााद, स्टडीज पृ. 10।

16. बाबर, बाबरनामा (अनु. बेवरीज) भाग-2, पृ. 10।

17. बाबर, बाबरनामा (अनु. बेवरीज) भाग-2, पृ. 487।

18. चिचरोव, ए आई (2003), इण्डिया, इकोनामिक डेवलपमेंट इन सिक्सटीन्थ टू एट्टीन्थ सेंचुरी का हिन्दी अनुवाद-मुगल कालीन भारत की आर्थिक संरचना (अनुवादरक-मंगलनाथ सिंह), ग्रंथ शिल्पी (इण्डिया) प्रा.लि. पृ. 193।

19. हबीब, इरफान (1969) प्रेसीडेन्सियल एड्रेस, मध्यकालीन भारत, खण्ड प्रोसीडिगस आफ दि इण्डियान हिस्ट्री कांग्रेस, 13वां सत्र, वाराणसी, पृ. 153।

20. चौधरी, तपन एवं हबीब, इरफान (संपा), कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ. 215।

21. बाबर, बाबरनामा पू.उ., पृ. 487।

22. एआई चिचरोव, पू.उ., पृ. 193।

23. क्रूक, डब्ल्यू (संपा.) (1915) फायर, न्यू एकाउण्ट आफ इण्डिया एण्ड पर्सिया (1672-81), भाग- द्वितीय, हुकलाएट सोसाइटी, लंदन पृ. 94।

24. खण्डेवलवाला, कार्ल एवं चन्द्र, मोती (1069) न्यू डॉक्यूमेण्ट अॉफ इण्डियन पेंटिग ए रिएप्रेजल, बम्बई, पृ. 179, देखें ए.आई. चिचरोव, पृ. 192।

25. चिचरोव, ए.आई., पू.उ., मु.पृ. 192-193।

26. बाबर, बाबरनामा पू.उ., पृ. 487।

27. चिचरोव, ए.आई., पू.उ., मु.पृ. 194।

28. चौधरी, तपन एवं हबीब, इरफान (संपा), कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ. 216।

29. हबीब, इरफान, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया, पृ. 33।

30. हबीब, इरफान, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया, पृ. 33।

31. चौधरी, तपन एवं हबीब, इरफान (संपा), कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ. 216।

32. हबीब, इरफान, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया, पृ. 33-34।

33. हबीब, इरफान, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया (1556-1707), पुन: संशोधित संस्करण, आक्सफोर्ड, मु. पृ. 33-34।

34. शर्मा, मथुरा लाल (1976) मुगल भारत का उदय और वैभव, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 487।

35. चौधरी, तपन एवं हबीब, इरफान (संपा), कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ. 216।

36. लाहौरी, अब्दुल हमीद, बादशाहनामा (अनु. इलियट एवं डाऊसन) भाग-7, मु.पृ. 67-68।

37. हबीब, इरफान, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया पृ. 36।

38. मोरलैण्ड, डब्ल्यू. एच. (1920) अकबर की मृत्यु के समय का भारत, लंदन, पृ. 87।

39. चौधरी, तपन एवं हबीब, इरफान (संपा), कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ. 215।

40. ट्रेर्विनयर, ट्रवेल्स इन इण्डिया (1640-67), भाग-2, अनुवादक बी. लाल, मु.पृ. 121-22।

41. आदाब-ए-आलमगीरी, प्रथम संस्करण, पृ. 207-208, देखें- इरफान हबीब, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया, पृ. 30।

42. हबीब, इरफान पू.उ., पृ. 31।

43. चौधरी, तपन एवं हबीब, इरफान (संपा), कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ. 215।

44. चिचरोव, ए.आई., पू.उ., पृ. 192।

45. विपिन, डी. एवं सिन्हा, बिहारी, मुगल भारत, पृ. 282।

46. टेरी, एडवर्ड (1977) बायेज टू ईस्ट इण्डिया, लंदन पृ. 208।

47. टेनेन्ट, विलियम, इण्डियन रिक्रिएसन्स, भाग-2, पृ. 78।

48. टेरी, एडवर्ड वायेज टू ईस्ट इण्डिया, लंदन पृ. 208।

49. हबीब, इरफान, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया, पृ. 24।

50. क्रूक, डब्ल्यू (सम्पा.) फायर, न्यू एकाउण्ट आफ ईस्ट इण्डिया एण्ड पर्सिया (1672-81), भाग- द्वितीय, पृ. 108।

51. चिचरोव, ए.आई., पू.उ., पृ. 190।

52. पावेल, बेडन बी.एन. (1872) हैंड बुक आफ दि मैन्यूफैक्चर एण्ड आर्टस आफ दि पंजाब, लाहौर, पृ. 314।

53. हबीब, इरफान, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया, पृ. 26।

54. इलियट, हेनरी (1869) मैमॉयर्स आफ दि हिस्ट्री फोकलोर एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आफ दि नार्थ-वेस्टर्न प्राविंसेस आफ इण्डिया (सम्पा. जॉन बीम्स) खण्ङ्म- द्वितीय, लंदन, पृ. 223।

55. चिचरोव, ए.आई., पू.उ., पृ. 191।

56. अर्थशास्त्र, पृ. 132, देखें- ए. आई. चिचरोव. पू. उ., पृ. 186।

57. कृषि पराशर, श्लोक, 109 से 111, पृ. 74, देखें- ए.आई चिचरोव, पू. उ. 187।

58. वही।

59. थेवनॉट, दि इण्डियन ट्रवेल्स आफ थेवनॉट एण्ट करेरी (सम्पा. सुरेन्द्रनाथ सेन) दिल्ली, 1949, मु.पृ. 36-37।

60. थेवनॉट, दि इण्डियन ट्रवेल्स आफ थेवनॉट एण्ट करेरी (सम्पा. सुरेन्द्रनाथ सेन) दिल्ली, 1949, मु.पृ. 36-37।

61. चौधरी, तपन एवं हबीब, इरफान (संपा), कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ. 214।

62. चिचरोव, ए.आई., पू.उ., पृ. 186।

63. ट्रेमनहीर, जी. बी., रिपोर्ट इन दि पंजाब, पृ. 197, देखें- ए. आई. चिचरोव, पृ. उ पृ. 191।

64. इलियट, हेनरी, उ.प्र., पृ. 223।

65. हुसैनी, अमनानुल्लाह, एडमिनिस्ट्रेशन अण्डर दि मुगल्स, पृ. 114।

66. हबीब, इरफान, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया, पृ. 26।

67. दर-फने-फलाहत, फोलियो, 3 ए, देखें- ए. आई. चिचरोव, पू. उ., पृ. 191।

68. चिचरोव, ए.आई., पू.उ., मु. पृ. 190-191।

69. चिचरोव, ए.आई., चिचरोब पू.उ., पृ. 191।

70. चिचरोव, ए.आई., पू.उ., पृ. 191।

71. कृषि पराशर, पृ. 82, देखें- ए. आई. चिचरोव, पृ. उ. पृ. 191।

72. हबीब, इरफान, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया, पृ. 63।

73. फायर पू. उ., पृ. 108।

74. दर-फने-फलाहत, फोलियो, 6 ए-7बी, देखें- ए. आई. चिचरोव, पू. उ., पृ. 194।

75. दर-फने-फलाहत, फोलियो, 9बी, देखें- ए. आई. चिचरोव, पू. उ., पृ. 194।

76. अब्दुल फजल, आइन-ए-अकबरी, भाग-1, अंग्रेजी अनुवाद-एच. ब्लाक मैन, कलकत्ता, 1867-77। पृ. 304-36, भाग-2, अंग्रेजी अनुवाद एच. एस. जैरेट 1891-94, पुर्न सम्पादित संस्करण, सर जदुनाथ सरकार कलकत्ता 1949, मु. पृ. 76-122।

77. हबीब, इरफान, एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया, पृ. 27।

78. वही।

79. असरफ, के. एम.(1969) हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियां, हिन्दी अनुवाद के.एस. लाल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 122।

80. अशरफ, के. एम., पू. उ., पृ. 122।

81. चिचरोव, ए. आई. पू. उ., पृ. 195।

82. अबुल फजल, अकबरनामा भाग-2 (हिन्दी अनु. मथुरालाल शर्मा) कैलाश पुस्तक सदन ग्वालियर, प्रथम, संस्करण, 1975, पृ. 402।

वंदना कलहंस

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इतिहास विभाग, बीएसएनवी पीजी कॉलेज, लखनऊ-226001, यूपी, भारत

Vandana Kalhans

Associate Professor and Head, Department of History, B.S.N.V. P.G. College, Lucknow-226001, U.P., India, vandanakalhans123@gmail.com

प्राप्त तिथि- 31.07.2015, स्वीकृत तिथि- 10.10.2015