‘हर घर में शौचालय अपना, यही है हमारा सपना’ का सरकारी नारा अक्सर सुनाई पड़ता है। सपने को साकार करने में विभिन्न सरकारें अपनी ओर से तत्पर भी हैं। पर अगर हर घर में शौचालय बन गए तो स्वच्छता के लिहाज से बहुत बुरा होगा क्योंकि प्रचलित ढंग के शौचालयों से मानव-मल का निपटारा नहीं होता।

‘हर घर में शौचालय अपना, यही है हमारा सपना’ का सरकारी नारा अक्सर सुनाई पड़ता है। सपने को साकार करने में विभिन्न सरकारें अपनी ओर से तत्पर भी हैं। पर अगर हर घर में शौचालय बन गए तो स्वच्छता के लिहाज से बहुत बुरा होगा क्योंकि प्रचलित ढंग के शौचालयों से मानव-मल का निपटारा नहीं होता। महज खुले में मल त्याग करने से छुटकारा मिल जाती है और शौचालयों में एकत्र मानवमल आखिरकार जलस्रोतों को मैला करता है। तकनीकी विकास के आधुनिक दौर में भी मानव मल का निपटारा एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐसे में बरबस गाँधीजी की सीख ‘मल पर मिटटी’ की याद आती है। उस तकनीक के आधार पर बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खास किस्म के शौचालयों का विकास हुआ जिसके परिष्कृत रूप को ‘इकोसेन’ कहा जा सकता है।

बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आवश्यकता की वजह से इन शौचालयों का विकास हुआ। बाढ़ के दौरान जब चारों तरफ पानी भरा होता है, तब शौच की विकट समस्या उत्पन्न होती है।

मर्द तो पेड़ इत्यादि पर चढ़कर निपट लेते। महिलाएँ अधिक समस्याएँ झेलती। कुशेश्वर स्थान जैसे इलाके में जहाँ साल में आठ महीने बाढ़ रहती है, यह स्थाई परेशानी बन गई थी। ऐसे में बाँस के खूँटों पर पटरे डालकर और केले के तने व बोरियों से घेरकर अस्थाई इन्तजाम किया जाने लगा।

कुशेश्वरस्थान के पास ऐसी संरचनाएँ आज भी दिख जाती हैं। मल को राख या बालू-मिट्टी डालकर ढँक दिया जाता था। आग तो वैसे भी कीडे़-मकोड़ों से बचाव के लिये जलाई जाती। भोजन काठ के जलावन पर बनता, तो राख वैसे भी काफी उपलब्ध रहती थी।

बाद में कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के हस्तक्षेप से लोगों ने उस संरचना को व्यवस्थित रूप दिया और स्वच्छता के साथ ही बेहतरीन खाद व कीटनाशक तैयार करने का प्रयोग आरम्भ हुआ। इसका पूरा परिणाम अभी आना बाकी है।

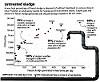

इन शौचालय में मानव मलटंकियों में एकत्र किया जाता है। उन टंकियों में पहले से राख, चूना, बालू पड़ा होता। शौचालय के हर इस्तेमाल के बाद मल पर मिट्टी, राख या चूना डालकर बदबू से बचाव और मल को खाद में बदलने का इन्तजाम किया जाता है। कुछ और परिष्कार हुआ तो मूत्र को एकत्र करने के लिये अलग टंकी बनने लगी।

सुपौल जिले के बेलही गाँव में विद्यानंद मंडल विस्तार से बताते हैं कि मानव मूत्र में तीन गुना पानी मिलाने पर कीटनाशक और दस गुना पानी मिलाने पर खाद बन जाता है। उसे नालियों के जरिए आसपास के खेतों, बाग-बगीचों में भेजा जा सकता है। बल्टी में निकालकर छींटा जा सकता है। मशीन से स्प्रे किया जा सकता है। जिन खेतों में चींटी या दीमक लग गए हों उनमें यह कीटनाशक काफी असरदार होता है।

मल के लिये दो टंकियाँ बनती हैं। मल और उसके ऊपर डाला गया चूना या राख, मिट्टी से जब टंकी भर जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है और दूसरी टंकी का इस्तेमाल किया जाने लगता है।

दो-चार-छह महीने में शौचालय की भरी पड़ी टंकी से बेहतरीन उर्वरक निकालकर खेतों में पहुँचाया जाता है। उस उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम की अच्छी मात्रा, बेहतरीन अनुपात में होती है। यही रासायनिक तत्व हैं जिनके लिये हम उर्वरक खरीदते हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारे मल में पैथोजन होते हैं जो सम्पर्क में आने पर हमारे शरीर के जल तत्व के साथ रासायनिक क्रिया कर हमारा नुकसान करते हैं। इसलिये मल से दूर रहने की सलाह दी जाती है। उसकी सफाई की जाती है। शौच के बाद ठीक से सफाई करने की आदत डाली जाती है।

शायद इसीलिये फ्लश लैट्रिन की खोज को बेहद क्रान्तिकारी मान लिया गया और शौच के बाद फ्लश चलाकर उस मल के बारे में सोचना भी बन्द किया जाने लगा। इसके दुष्प्रभाव अब दिखने लगे हैं। हमारे सारे जलस्रोत- नदियाँ और उनके मुहाने, छोटे-बड़े तालाब और भूजल बुरी तरह प्रदूषित और तबाह हो गए हैं।

इसके विपरीत अगर हमारे मल में बरकरार पैथोजन को उपयुक्त माहौल नहीं मिले, तो थोड़े दिन में वे नष्ट हो जाते हैं जबकि पानी पैथोजन को पनपने का अवसर देता है, वह मरता नहीं है।

एक तरफ हमारे जलस्रोत सड़ांध देते नाइट्रोजन के दूषण से अटे पड़े हैं, दूसरी तरफ हमारी खेती की ज़मीन से जीवन देने वाला नाइट्रोजन रिसता जा रहा है। कोई भी किसान या कृषि विज्ञानी बता देगा कि रासायनिक खाद डाल-डालकर फसल लेने से हमारे खेत बंजर होते जा रहे हैं। चारे की घोर तंगी है और मवेशी रखना आम किसानों के बूते से बाहर हो गया है। नतीजतन गोबर की खाद की भी बहुत किल्लत है। उर्वरता के इस व्यापार को ठीक से समझा नहीं गया है अभी तक।मल को मिट्टी, राख या चूना से ढँक देने से ऑक्सीजन का स्रोत बन्द हो जाता है और वह अपने विभिन्न अवयवों में विभाजित होकर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम के बेहतरीन स्रोत बन जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, एक मनुष्य प्रतिवर्ष जितने मल-मूत्र का त्याग करता है, उससे बने खाद से उतनी फसल की पैदावार हो सकती है जितना उसे साल भर जिन्दा रहने के लिये जरूरी होता है।

महंगे फ्लश टॉयलेट से गन्दगी बढ़ती है। दुनिया की प्रमुखतम शोध संस्थानों में एक स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट के उप-प्रमुख योरान एक्सबर्ग ने कहीं कहा है कि फ्लश टॉयलेट की सोच गलत थी। उसने पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है।

अब हमें अपने आप को अधिक बेवकूफ़ बनाने के बजाय दूसरे समाधानों की ओर देखना चाहिए। वैसे आविष्कार के सौ साल बाद भी दुनिया में केवल 15 प्रतिशत लोगों के पास ही आधुनिक विकास का यह प्रतीक पहुँच पाया है और फ्लश लैट्रिन होने के बाद भी मानवमल का 95 प्रतिशत से अधिक नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुँचता है। या फिर पिट लैट्रीन से रिस-रिसकर भूजल में जाता है।

सीधा सा गणित है कि एक बार फ्लश करने में 10 से 20 लीटर पानी चाहिए। यदि दुनिया के 6 अरब लोग फ्लश लैट्रिन का उपयोग करने लगे तो इतना पानी लाएँगे कहाँ से और इतने मल का ट्रीटमेंट करने के लिये प्लांट कहाँ लगाएँगे? इन शौचालय की टंकियाँ भी भरती हैं, पाइप जाम होती हैं और उनकी सफाई कराना अब कहीं अधिक कठिन हो गया है।

भंगी मुक्ति अधिनियम के बाद इस काम में किसी मनुष्य को लगाना अपराध है। सफाई के लिये महंगी मशीनें बनी ज़रूर हैं, पर निकले मलबे को निपटाने की समस्या फिर भी रहती है। जिन सुलभ शौचालयों की अभी पूरे दुनिया में धूम मची है, वह भी इन दोषों से मुक्त नहीं है।

लखनऊ में सुलभ शौचालय की मलवाही नालियों को साफ करते भंगी परिवार की तस्वीर अखबार में छपी है।

आमतौर पर शहरी शौचालय सीवर लाइनों से जुड़े हैं। वह मलजल को पास की नदी-तालाब में पहुँचाता है। मलजल को परिशोधित करने की व्यवस्था के बारे में आँकड़े बताते हैं कि यूरोप में 540 शहरों में सिर्फ 79 के पास आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट हैं।

168 यूरोपीय देशों के पास कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। आधुनिक विकास का प्रतीक लंदन भी 1997 तक अपने मल को सीधे समुद्र में प्रवाहित किया करता था। 2004 में जब एक दिन आँधी आई तो लंदन का ट्रीटमेंट प्लांट बैठ गया और लंदन ने एकबार फिर सारा मल टेम्स नदी में प्रवाहित कर दिया। जब लंदन का यह हाल है तो बाकी शहरों का हाल क्या होगा?

योजना आयोग के आँकड़ों के अनुसार, राजधानी दिल्ली में 20 प्रतिशत मल का भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, सारा मल फ्लश के बाद सीधे यमुना में पहुँच जाता है।

बड़ी विडम्बना है। एक तरफ हमारे जलस्रोत सड़ांध देते नाइट्रोजन के दूषण से अटे पड़े हैं, दूसरी तरफ हमारी खेती की ज़मीन से जीवन देने वाला नाइट्रोजन रिसता जा रहा है। कोई भी किसान या कृषि विज्ञानी बता देगा कि रासायनिक खाद डाल-डालकर फसल लेने से हमारे खेत बंजर होते जा रहे हैं। चारे की घोर तंगी है और मवेशी रखना आम किसानों के बूते से बाहर हो गया है।

नतीजतन गोबर की खाद की भी बहुत किल्लत है। उर्वरता के इस व्यापार को ठीक से समझा नहीं गया है अभी तक। हम अपनी ज़मीन की उर्वरता चूस रहे हैं और उनसे उगने वाले खाद्य पदार्थ को मल बनने के बाद नदियों में डाल रहे हैं। अगर इस मल-मूत्र को वापस ज़मीन में डाला जाये-जैसा सीवर लगने के पहले होता ही था-तो हमारी खेती की ज़मीन आबाद हो जाएगी और हमारे जलस्रोतों में फिर प्राण लौट आएँगे।

सरकार जो अरबों रुपए गटर, सिवेज लाइन और मलजल साफ करने के संयंत्रों पर खर्च करती है और फिर शौचालयों की संख्या बढ़ाकर मलजल बढ़ाती जाती है, उसके बजाय अगर वह सूखे शौचालयों पर ध्यान दे तो करोड़ों लोगों को साफ-सुथरे शौचालय मिलेंगे और बदले में नदियाँ खुद ही साफ हो चलेंगी।

किसानों को टनों प्राकृतिक खाद मिलेगी और जमीन का नाइट्रोजन जमीन में ही रहेगा। ध्यान देने की बात है कि भंगी-परम्परा जब ठीक से चलती थी, तब भी मानव मल को ज़मीन में मिट्टी से दबा दिया जाता था और खासकर सब्जियों की खेती में उस खाद का इस्तेमाल करते थे।

इस ढंग के शौचालयों के साथ भंगी परम्परा की वापसी का डर भी कुछ लोगों को लगता है। प्राचीन समय में मैला ढोने का काम एक जाति के लोगों के पल्ले पड़ा जैसा कि चीन में भी होता था। और उस जाति के सब लोगों को कई पीढ़ियों तक कई तरह के अमानवीय कष्ट झेलने पड़े। एक पूरे वर्ग को भंगी बनाकर हमारे समाज ने अछूत कहकर उनकी अवमानना की।

आज भी भंगी शब्द के साथ बहुत शर्म जुड़ी हुई है। परन्तु जनजीवन को जागरूक और हिस्सेदार बनाए बगैर इस समस्या को कोई समाधान है भी नहीं। शहरों में सार्वजनिक स्थानों और गरीबों के इलाकों में शौचालय नहीं बने हैं। जो बने हैं, उनका प्रबन्धन, संचालन ठीक से नहीं होता।

आँकड़ों के लिहाज से देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ तीन प्रतिशत लोगों के पास फ्लश लैट्रिन है, शहरों में भी यह आँकड़ा 22.5 प्रतिशत को पार नहीं करता। आबादी बढ़ने, घनी बस्तियों के पनपने और दूसरे कारणों से ‘खुले में शौच जाना’ गरीमाहीन और रिहायशी बस्तियों के आसपास के इलाकों को गन्दा, बदबूदार और अस्वस्थ्यकर बनाता है।

लेकिन इन सारे लोगों के लिये ‘देश में जितने शौचालय चाहिए, उतने अगर फ्लश लैट्रिन बन गए तो हमारा जलसंकट घनघोर हो जाएगा। आज जब तकरीबन सभी नदियाँ और दूसरे जलस्रोत मलवाही नालों में बदल गए हैं, और पूरे देश में चारे और गोबर की कमी है तो शौचालयों की लागत, लाभ-हानि, संचालन के तौर-तरीके, स्वच्छता और पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव का आकलन करने की जरूरत निसन्देह है।’

अगर देश के विभिन्न इलाकों में विभिन्न प्रकार के सूखे शौचालयों (इकोसेन) नया व्यवसाय बन जाये तो आँकड़े बताते हैं कि देश की आबादी सालाना 80 लाख टन नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैशियम दे सकती है। तब हमारी 115 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति खाद की एक छोटी-मोटी फ़ैक्टरी होगा।

गाँधीजी कहा करते थे-अपने मल को मिट्टी से ढँक दो। वर्धा आश्रम में आज भी इसका नमूना दिख जाता है। वहाँ प्रचलित ढंग के शौचालय नहीं बने। आठ-दस टंकियाँ बनी हुई हैं। एक के भर जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, दूसरी का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी, राख, चूना रोज डाला जाता है। कुछ महीनों के बाद उस सूखी खाद को खेतों में पहुँचा दिया जाता है। फिर वह टंकी उपयोग के लिये प्रस्तुत हो जाती है। आज स्वच्छता के बारे में सोचने वाले विश्व के तमाम विशेषज्ञ गाँधीजी की दिखाई उस राह पर वापस आना चाहते हैं।जिनके पास शौचालय बनाने के पैसे नहीं हैं या खाद की जरूरत नहीं है, वे अपने मलमूत्र की खाद बेच सकते हैं। अगर यह काम चल जाये तो लोगों को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिये पैसे दिये जा सकते हैं। इसमें रासायनिक खाद पर दी जाने वाली 50,000 करोड़, जी हाँ पचास हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी पर होने वाली बचत को भी जोड़ लें तो इन शौचालयों की सम्भावना कुछ अलग ही नजर आती है।

गाँधीजी कहा करते थे-अपने मल को मिट्टी से ढँक दो। वर्धा आश्रम में आज भी इसका नमूना दिख जाता है। वहाँ प्रचलित ढंग के शौचालय नहीं बने। आठ-दस टंकियाँ बनी हुई हैं। एक के भर जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, दूसरी का इस्तेमाल किया जाता है।

मिट्टी, राख, चूना रोज डाला जाता है। कुछ महीनों के बाद उस सूखी खाद को खेतों में पहुँचा दिया जाता है। फिर वह टंकी उपयोग के लिये प्रस्तुत हो जाती है। आज स्वच्छता के बारे में सोचने वाले विश्व के तमाम विशेषज्ञ गाँधीजी की दिखाई उस राह पर वापस आना चाहते हैं।

यूरोप और अमेरीका में ऐसे अनेक राज्य हैं जो लोगों को सूखे टॉयलेट की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं। चीन में कई ऐसे शहर बन रहे हैं जहाँ सारी आधुनिक बहुमंजिली इमारतों में कम्पोस्ट टॉयलेट होंगे। इस पूरे कारोबार में सैकड़ों नौकरियाँ पैदा होंगी, खाद फसल की पैदावार बढ़ाएँगी और मल के सम्पर्क में आने से होने वाली बीमारियों से बचाएगा।

एशिया में मल-मूत्र को खाद बनाकर खेतों में उपयोग करने की लम्बी परम्परा रही है। फिर चाहे वो चीन हो, जापान या इंडोनेशिया। अपने यहाँ भी यह होता था, पर जरा कम और अव्यवस्थित क्योंकि हमारे यहाँ गोबर की खाद रही है जो मनुष्य के मलमूत्र से बनी खाद के मुकाबले कहीं बेहतर और सहज होती है।

हमारे देश में भी उन इलाकों में जहाँ गोबर की बहुतायत नहीं थी, वहाँ मलमूत्र से खाद बनाने का रिवाज था। लद्दाख में आज भी पुराने ढंग के सूखे शौचालय देखे जा सकते हैं जो विष्ठा से खाद बनाते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गाँधी जयन्ती के अवसर पर दो अक्टूबर 2014 को गलियों में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए ‘‘देश के हर नागरिक से पूरे साल में केवल एक सौ घंटा स्वच्छता के लिये देने’ की अपील की थी।

उन्होंने अगले पाँच वर्षों में शौचालय बनाने में दो लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की ताकि 2019 तक हर घर अपना शौचालय बना सके। हालांकि यह योजना 1999 से चल रही है। नई सरकार ने उसे नया कलेवर प्रदान किया है।

इसकी लागत पूरा करने के लिये स्वच्छता कर भी लगाया गया है। पर क्या शौचालयों के संचालन, पानी का खर्च और जलस्रोतों के दूषण को देखते हुए सरकार को शौचालयों की तकनीक पर विचार नहीं करना चाहिए। अगर समाज ने प्रधानमंत्री की इस अपील को मान लिया और लोगों ने अपनी स्वच्छता को एक घंटा देने की आदत डाल ली तो पूरे देश की सूरत बदल सकती है।

दरअसल, विकास की असन्तुलित धारणा ने हमें हमारे मल को दूर फेंकने के लिये प्रोत्साहित किया है, फ्लश लैट्रिन के आविष्कार के बाद हमने फ्लश कर दो और भूल जाओ का ढंग अपना लिया। भंगी-मुक्ति की चाहत ने भी इसे प्रोत्साहित किया। पर गन्दगी को हम चाहे जितनी दूर फेंक दें, वह हम तक लौटकर आती है।

मलजल चाहे सीवेज लाइन से होकर नदी तालाब में जाये, चाहे उसके परिशोधन के लाख इन्तजाम किये जाएँ मल का निपटारा नहीं होता। गन्दगी को सदा के लिये समाप्त करना है तो बस, हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपने मल पर दो मुट्ठी मिट्टी, राख या चूना डालना होगा।