Source

द वाटर कैचर्स, निम्बी बुक्स प्रकाशन, 2017

कई महीने तक खोजबीन करने और तरह-तरह के उपायों पर विचार करने के बाद लक्ष्मण सिंह ने चौका बनाने का विचार सामने रखा। यह गाँव के वातावरण के अनुकूल था और पानी के साथ-साथ माटी के क्षरण को रोकने में भी कारगर था। चौका, चौकोर आकार का कम गहराई वाला एक उथला गड्ढा होता है। इसकी गहराई नौ इंच के आसपास रखी जाती है। इससे इसमें पानी इकट्ठा होता है और फिर एक तरफ से इसकी ऊँचाई हल्की सी कम कर दी जाती है तो यही पानी धीरे-धीरे रिसकर टाँका की तरफ बह जाता है।

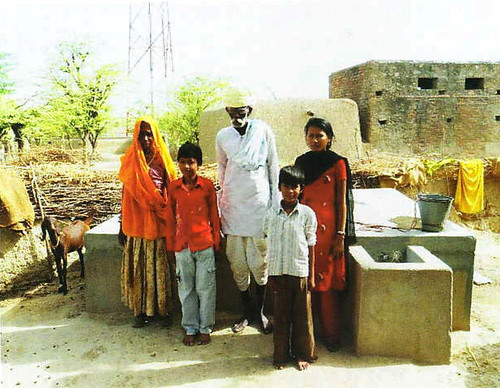

लोकभाषा में लापोड़िया का मतलब होता है मूर्खों का गाँव। ऐसा गाँव जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अपने साधन और समृद्धि के प्रति उदासीन हैं और शिक्षा संस्कार से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं। मूर्खों के इस गाँव में रहने वाले लोग सदा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं ताकि उनके ग्राम नाम की महिमा कम न हो। लापोड़िया था भी ऐसा ही लेकिन तीस साल पहले तक। आज का लापोड़िया मूर्खों का गाँव नहीं बल्कि ऐसे समझदार लोगों की सभा है जहाँ लोग अपने साधन संसाधन के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। वो अब शिक्षा और संस्कार को प्राथमिकता देते हैं और इन सबसे ऊपर वो पानीदार हो गए हैं।लापोड़िया के परिवर्तन की कहानी आज से करीब चालीस साल पहले शुरू हुई जब एक नौजवान ने गाँव के लिये कुछ करने की ठान ली थी। वह नौजवान गाँव के दूसरे नौजवानों जैसा ही था जिसने सातवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वह गाँव के जमींदार का बेटा था इसलिये उसे ज्यादा पढ़ने लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी लेकिन इस नौजवान के मन में एक सवाल अटक गया था कि अभी लापोड़िया जैसा है, उसमें बदलाव कैसे लाया जाये?

लापोड़िया जयपुर अजमेर हाइवे से सटा एक गाँव है। यहाँ की भी पहली सबसे बड़ी समस्या वही बन गई थी जो राजस्थान के अधिकांश गाँवों की हो गई है, पानी। पीने के लिये भी खेती के लिये भी पर्याप्त पानी के अभाव ने युवक लक्ष्मण सिंह को प्रेरित किया कि वो इस मूल समस्या के समाधान की दिशा में कोई कदम उठाए। उसी समय 1977 में उन्होंने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीण विकास नवयुवक मण्डल लापोड़िया की स्थापना कर दी।

संस्था का निर्माण न धन लेने के लिये किया गया था और न ही चन्दा लेने के लिये। यह सिर्फ नौजवानों के समूह को इकट्ठा करने के लिये बनाया गया था जो गाँव में पानी का काम करने जा रहा था। गाँव के सभी दो सौ परिवारों से आग्रह किया गया कि वो सभी लापोड़िया की समस्या के समाधान के लिये श्रमदान करेंगे। लेकिन सवाल तो यह था कि यह श्रमदान वो किस काम के लिये करेंगे?

जिस समस्या की पहचान की गई वह था पानी की कमी। पानी की कमी को दूर करने के लिये क्या किया जा सकता है? आसपास नजर दौड़ाई तो पता चला कि जल के स्थानीय स्रोत तो गाँव में पहले से मौजूद हैं लेकिन वो या तो टूट-फूट गए हैं या फिर उपेक्षा के कारण सूख गए हैं। ये स्थानीय जलस्रोत थे तालाब, बावड़ी और तटबन्ध। तालाबों में इतनी गाद जमा हो गई थी कि पानी के लिये कोई जगह न बची थी। पानी का ऐसा घोर संकट था कि गर्मियों में एक लोटा पानी के लिये तलहटी में उतरना पड़ता था।

लक्ष्मण सिंह ने समस्या की पहचान कर ली और अब समाधान के लिये काम करना था। गाँव वालों के पास पहुँचे और बताया कि हमें अपने जलस्रोतों को साफ करना होगा ताकि उसमें पानी ठहर सके। वह नवयुवक मण्डल जो धन लेने-देने के काम के लिये बनाया ही नहीं गया था उसके सामने पहला सवाल यही उपस्थित हुआ? “पैसा कौन देगा?” लेकिन उन्होंने तो श्रमदान को ही अपना साधन बनाया था इसलिये अकेले ही श्रमदान करने के लिये निकल पड़े। शुरुआत में लोग उनके ऊपर हँसते थे लेकिन लक्ष्मण सिंह की लगन ऐसी थी कि फिर धीरे-धीरे कुछ नौजवान उनसे जुड़े और उन्होंने भी उनके साथ मिलकर श्रमदान करना शुरू कर दिया। जल्द ही गाँव ने भी यह महसूस कर लिया कि उनकी समस्याओं का समाधान श्रमदान ही है।

लक्ष्मण सिंह ने समस्या की पहचान कर ली और अब समाधान के लिये काम करना था। गाँव वालों के पास पहुँचे और बताया कि हमें अपने जलस्रोतों को साफ करना होगा ताकि उसमें पानी ठहर सके। वह नवयुवक मण्डल जो धन लेने-देने के काम के लिये बनाया ही नहीं गया था उसके सामने पहला सवाल यही उपस्थित हुआ? “पैसा कौन देगा?” लेकिन उन्होंने तो श्रमदान को ही अपना साधन बनाया था इसलिये अकेले ही श्रमदान करने के लिये निकल पड़े। शुरुआत में लोग उनके ऊपर हँसते थे लेकिन लक्ष्मण सिंह की लगन ऐसी थी कि फिर धीरे-धीरे कुछ नौजवान उनसे जुड़े और उन्होंने भी उनके साथ मिलकर श्रमदान करना शुरू कर दिया। जल्द ही गाँव ने भी यह महसूस कर लिया कि उनकी समस्याओं का समाधान श्रमदान ही है।शुरू के कुछ साल तो वो तालाबों और बावड़ियों को ही ठीक करते रहे लेकिन नब्बे के दशक में आकर उन्होंने दो टाँकों का निर्माण शुरू किया। फूल सागर और देव सागर। इसके बाद सिंचाई के लिये विशेष रूप से एक अन्न सागर का भी निर्माण किया गया। आज लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि हमने पीछे अकेले जो शुरुआत की थी उसके परिणाम देख लीजिए। आज पूरा गाँव मिलकर काम करे तो 2000 श्रम दिवस का काम हो जाता है।”

लापोड़िया के पास कुल 1500 हेक्टेयर जमीन है जिसमें से एक चौथाई जमीन की सिंचाई होती है। सिंचाई के लिये टाँका के अलावा कुएँ भी हैं। टाँके के आसपास थोड़ी दूरी पर कुएँ अनायास नहीं बनाए गए हैं। टाँका कुएँ को लबालब करते हैं तो कुआँ टाँका के पानी को सूखने नहीं देता। दोनों एक दूसरे को जलमगन रहने में मदद करते हैं। लक्ष्मण सिंह कहते हैं “अगर एक निश्चित दूरी से टाँकों को रिचार्ज किया जाता है तो वो जल्दी सूखते नहीं हैं। हमारे यहाँ जो टाँका बनाया गया है वह आसपास के पच्चीस किलोमीटर से अपने लिये पानी सोख लाता है।”

पानी की जरूरत रोज की जरूरत है फिर भी इसे खेतों में रोककर रखना घाटे का सौदा है। इसलिये पानी को गाँव के चारागाह की जमीन पर रोकने की योजना बनाई गई। इससे जहाँ एक तरफ हवा में नमी बनी रहती है वहीं दूसरी तरफ जानवरों के लिये घास की कमी नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ जो पानी इकट्ठा होता था वह छह किलोमीटर दूर एक नाले में बहकर चला जाता था। इस पानी को रोकने के लिये सरकार की तरफ से कंटूर और बाँध बनाने का प्रस्ताव किया गया लेकिन यह हमारी जरूरतों के मुताबिक नहीं था। फिर सरकार ने सुझाव दिया कि आसपास पेड़ लगा दिये जाएँ, यह बात भी हमें जमी नहीं। जिस तरह की गर्मी यहाँ पड़ती है उसमें पौधों का बचना ही मुश्किल हो जाता।

इस तरह कई महीने तक खोजबीन करने और तरह-तरह के उपायों पर विचार करने के बाद लक्ष्मण सिंह ने चौका बनाने का विचार सामने रखा। यह गाँव के वातावरण के अनुकूल था और पानी के साथ-साथ माटी के क्षरण को रोकने में भी कारगर था। चौका, चौकोर आकार का कम गहराई वाला एक उथला गड्ढा होता है। इसकी गहराई नौ इंच के आसपास रखी जाती है। इससे इसमें पानी इकट्ठा होता है और फिर एक तरफ से इसकी ऊँचाई हल्की सी कम कर दी जाती है तो यही पानी धीरे-धीरे रिसकर टाँका की तरफ बह जाता है। इससे पानी बेकार में बहकर नाले में नहीं जाता और जमीन में लम्बे समय तक नमी भी बरकार रहती है। चौका यहाँ पानी रोकने की ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसे बनाने में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। ऊपर से यह चौकोर गड्ढा जितना सरल दिखता है इसे बनाना उतना ही जटिल काम है। चौका बनाते समय गाँव के लोग तय करते हैं कि पानी को किस दिशा में बहाना है। नाले की तरफ या फिर टाँका की तरफ। उसी हिसाब से इसकी ऊँचाई और चौड़ाई निर्धारित की जाती है।

इस तरह कई महीने तक खोजबीन करने और तरह-तरह के उपायों पर विचार करने के बाद लक्ष्मण सिंह ने चौका बनाने का विचार सामने रखा। यह गाँव के वातावरण के अनुकूल था और पानी के साथ-साथ माटी के क्षरण को रोकने में भी कारगर था। चौका, चौकोर आकार का कम गहराई वाला एक उथला गड्ढा होता है। इसकी गहराई नौ इंच के आसपास रखी जाती है। इससे इसमें पानी इकट्ठा होता है और फिर एक तरफ से इसकी ऊँचाई हल्की सी कम कर दी जाती है तो यही पानी धीरे-धीरे रिसकर टाँका की तरफ बह जाता है। इससे पानी बेकार में बहकर नाले में नहीं जाता और जमीन में लम्बे समय तक नमी भी बरकार रहती है। चौका यहाँ पानी रोकने की ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसे बनाने में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। ऊपर से यह चौकोर गड्ढा जितना सरल दिखता है इसे बनाना उतना ही जटिल काम है। चौका बनाते समय गाँव के लोग तय करते हैं कि पानी को किस दिशा में बहाना है। नाले की तरफ या फिर टाँका की तरफ। उसी हिसाब से इसकी ऊँचाई और चौड़ाई निर्धारित की जाती है।आज लापोड़िया की जो समृद्धि है उसमें गोचर जमीन पर बनाए गए इस चौका का बहुत बड़ा योगदान है। लापोड़िया आज मासिक रूप से तीस लाख रुपए का दुग्ध उत्पादन करता है। अगर चौका न होता तो यह कभी सम्भव नहीं होता। चौका के कारण ही गोचर की जमीन संरक्षित हुई और जानवरों को चारा मिलना शुरू हुआ। आज लापोड़िया में अलग-अलग प्रकार की तीस तरह की घास उगती है जो साल भर जानवरों को चारे के काम आती है। यह भी चौका के कारण ही सम्भव हो सका है। अगर चौका की गहराई नौ इंच से ज्यादा रखी जाती है तो कुछ खास किस्म की घास नहीं उगती। लापोड़िया के बगल में सुनदिया गाँव के कान्हाराम बताते हैं कि कुछ खास किस्म की घास होती है जिसे बकरियाँ ही खाती हैं तो कुछ कटीली झाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें ऊँट खाते हैं। जैसे पसरकटीली। इसे न तो ऊँट खाना पसन्द करते हैं और न ही बकरियाँ इसे खाती हैं। ऊँट ऊँटकटीला घास खाना पसन्द करते हैं। बाकी दूसरे जानवर ऊँटकटीला नहीं खाते हैं। इसी तरह बकरियाँ आकड़ा खाना पसन्द करती हैं।”

अगर साल में तीन बार चौका भर जाये तो साल भर घास चारे की कमी नहीं रहती है। एक बार चौका पूरा हो जाये तो चार से पाँच महीने तक वह जानवरों के चारे की व्यवस्था सुनिश्चित कर देता है। चौका प्रणाली इतनी कारगर हुई कि ग्राम विकास नौयुवक मण्डल ने चौका किट तैयार किया है और दूसरे गाँव के लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने यहाँ इसी तरह से गोचर तैयार करने के लिये चौका निर्माण कर सकें। एक हेक्टेयर जमीन पर चौका निर्माण करने के लिये 75 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाये तो करीब 14,000 रुपए का खर्च आता है। लेकिन अगर यही काम श्रमदान से कर लिया तो खर्चा बहुत कम हो जाता है।

अगर साल में तीन बार चौका भर जाये तो साल भर घास चारे की कमी नहीं रहती है। एक बार चौका पूरा हो जाये तो चार से पाँच महीने तक वह जानवरों के चारे की व्यवस्था सुनिश्चित कर देता है। चौका प्रणाली इतनी कारगर हुई कि ग्राम विकास नौयुवक मण्डल ने चौका किट तैयार किया है और दूसरे गाँव के लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने यहाँ इसी तरह से गोचर तैयार करने के लिये चौका निर्माण कर सकें। एक हेक्टेयर जमीन पर चौका निर्माण करने के लिये 75 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाये तो करीब 14,000 रुपए का खर्च आता है। लेकिन अगर यही काम श्रमदान से कर लिया तो खर्चा बहुत कम हो जाता है।गोचर में चौका बनाने के साथ-साथ लापोड़िया ने अपने यहाँ गौवंश को भी बेहतर करने का काम किया है। पहले गाँव में जिस नस्ल की गाएँ होती थीं उनसे अच्छी मात्रा में दूध उत्पादन नहीं हो पाता था। तब गाँव के कुछ लोग गुजरात गए और गीर नस्ल के सांड गाँव में लेकर आये। गीर नस्ल के सांडों से प्रजनन कराने का परिणाम यह हुआ है कि आज लापोड़िया में आपको गीर नस्ल की गाएँ दिखती हैं और गाँव प्रतिदिन 1500 लीटर दूध का उत्पादन करता है जिसे जयपुर शहर भेज दिया जाता है। दशकों तक किये गए इस सुधार और नए प्रयोगों की वजह से आज लापोड़िया एक सूखा उजाड़ गाँव नहीं बल्कि पानी और हरियाली से हरा-भरा गाँव है। आज भरे हुए तालाब, लबालब कुएँ और हरा-भरा गोचर लापोड़िया की पहचान है। कभी आदमी के लिये पानी का संकट था लेकिन आज आदमी के साथ-साथ जानवरों और चिड़ियों के भरपूर दाना-पानी लापोड़िया में उपलब्ध है। किसी के लिये कोई कमी नहीं रह गई है।

लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि आप सिर्फ आदमी के लिये सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको सबके लिये सोचना पड़ेगा। पशु-पक्षी सबका जीवन सुनिश्चित करना पड़ेगा तभी आपके यहाँ खुशहाली आएगी। आज हम अपने गाँव में सिर्फ मनुष्य की चिन्ता नहीं करते। जितनी चिन्ता इंसान की करते हैं उतनी ही चिन्ता हम पशु-पक्षियों की भी करते हैं और उनके लिये व्यवस्था करते हैं। पशु पक्षियों का हमारे समृद्धि में बड़ा योगदान है। वो जमीन को उर्वर बनाने मेें मदद करते हैं। पशु का गोबर खाद है तो पक्षी हमारी खेतों की पहरेदार हैं जो अनवांछित कीट पतंगों से खेतोंं की रक्षा करती हैं और जितने पेड़ वो लगाती हैं उतना तो इंसान कभी लगा ही नहीं सकता।

लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि आप सिर्फ आदमी के लिये सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको सबके लिये सोचना पड़ेगा। पशु-पक्षी सबका जीवन सुनिश्चित करना पड़ेगा तभी आपके यहाँ खुशहाली आएगी। आज हम अपने गाँव में सिर्फ मनुष्य की चिन्ता नहीं करते। जितनी चिन्ता इंसान की करते हैं उतनी ही चिन्ता हम पशु-पक्षियों की भी करते हैं और उनके लिये व्यवस्था करते हैं। पशु पक्षियों का हमारे समृद्धि में बड़ा योगदान है। वो जमीन को उर्वर बनाने मेें मदद करते हैं। पशु का गोबर खाद है तो पक्षी हमारी खेतों की पहरेदार हैं जो अनवांछित कीट पतंगों से खेतोंं की रक्षा करती हैं और जितने पेड़ वो लगाती हैं उतना तो इंसान कभी लगा ही नहीं सकता।इसीलिये लापोड़िया में पेड़ों को काटने की सजा दो पेड़ लगाने की है। पक्षियों को मारने पर पाँच सौ रुपए का जुर्माना है। गाँव ने जान लिया है उनका भविष्य प्रकृति के बीच और प्रकृति के साथ ही सुरक्षित है इसलिये उन्होंने चार दशक में अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया है। अब आसपास के गाँव उनसे सीखकर अपना वर्तमान बदल रहे हैं।