लेखक

Source

भगीरथ - अप्रैल-जून, 2009, केन्द्रीय जल आयोग, भारत

पिछले दस पन्द्रह सालों से, जल संकट की पृष्ठभूमि में रेन-वाटर हार्वेस्टिंग का नाम, अक्सर सुना जाने लगा है। पिछले कुछ सालों से सरकार भी इस काम को बढ़ावा देने के लिये लगातार प्रयास कर रही है। कार्यशालाओं तथा तकनीकी गोष्ठियों में इस विषय पर गंभीर बहस होने लगी है। समाज को जोड़ने और उसकी भागीदारी की बात होने लगी है। इससे संबंधित सरल साहित्य छापा जाने लगा है। मीडिया में इस पर लेख छपते हैं पर आम आदमी के लिये इस शब्द का सीधा-सीधा अर्थ है बरसात के पानी का संरक्षण। आपसी बोलचाल में वह, इस शब्द का प्रयोग तो करने लगता है पर वह वास्तव में इसके अनेक पहलुओं से अपरिचित है।

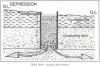

बरसात के मौसम में जब धरती पर पानी बरसता है तो उसका कुछ अंश धरती की गहराईयों में अपने आप उतर जाता है। यह काम प्रकृति खुद करती है। यह सही है कि धरती के विभिन्न भागों में पानी सोखने की क्षमता जुदा-जुदा होती है पर कितना पानी जमीन में उतरेगा, यह मिट्टी और उसके नीचे पाई जाने वाली चट्टानों के गुणों पर निर्भर होता है। रेत और बजरी की परतों और मौसम के कुप्रभाव से अपक्षीण चट्टानों में सबसे अधिक पानी रिसता और संरक्षित होता है। पानी के नीचे रिसने में बरसात के चरित्र की भी भूमिका होती है। तेजी से गिरे पानी का अधिकांश भाग यदि ढाल के सहारे बह जाता है तो धीरे-धीरे गिरने वाले पानी का काफी बड़ा भाग जमीन की गहराईयों में उतर जाता है। इलाके का भूमि उपयोग भी पानी के जमीन में रिसने पर असर डालता है। बंजर जमीन या कठोर अपारगम्य चट्टानों के ऊपर गिरे पानी का अधिकांश भाग यदि सतह पर से बह जाता है तो रेतीली जमीन और जुते खेत के करीब 20 प्रतिशत पानी ही बह कर आगे जा पाता है। इस काम को प्रकृति द्वारा सम्पन्न 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' कहा जा सकता है। इन दिनों 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' शब्द का अधिकतम उपयोग, कृत्रिम तरीके से बरसाती पानी के संचय को सूचित करने में किया जाने लगा है। जिसके लिये विभिन्न संरचनायें यथा तालाब, चेकडैम, गेबियन स्ट्रक्चर, स्टॉप डेम, परकोलेशन टैंक जमीन के ऊपर या नीचे बनाये जाते हैं।

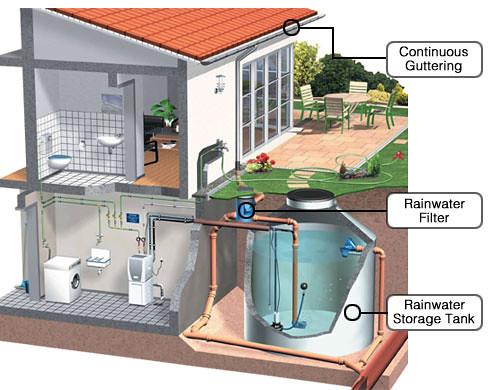

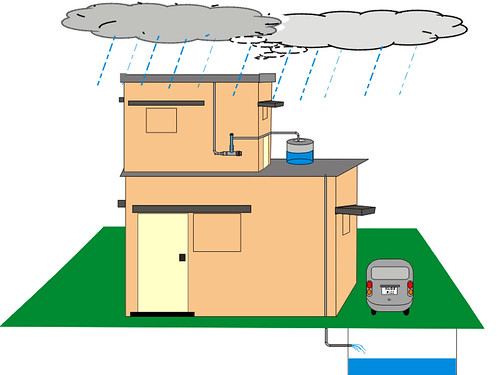

बरसात के मौसम में जब धरती पर पानी बरसता है तो उसका कुछ अंश धरती की गहराईयों में अपने आप उतर जाता है। यह काम प्रकृति खुद करती है। यह सही है कि धरती के विभिन्न भागों में पानी सोखने की क्षमता जुदा-जुदा होती है पर कितना पानी जमीन में उतरेगा, यह मिट्टी और उसके नीचे पाई जाने वाली चट्टानों के गुणों पर निर्भर होता है। रेत और बजरी की परतों और मौसम के कुप्रभाव से अपक्षीण चट्टानों में सबसे अधिक पानी रिसता और संरक्षित होता है। पानी के नीचे रिसने में बरसात के चरित्र की भी भूमिका होती है। तेजी से गिरे पानी का अधिकांश भाग यदि ढाल के सहारे बह जाता है तो धीरे-धीरे गिरने वाले पानी का काफी बड़ा भाग जमीन की गहराईयों में उतर जाता है। इलाके का भूमि उपयोग भी पानी के जमीन में रिसने पर असर डालता है। बंजर जमीन या कठोर अपारगम्य चट्टानों के ऊपर गिरे पानी का अधिकांश भाग यदि सतह पर से बह जाता है तो रेतीली जमीन और जुते खेत के करीब 20 प्रतिशत पानी ही बह कर आगे जा पाता है। इस काम को प्रकृति द्वारा सम्पन्न 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' कहा जा सकता है। इन दिनों 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' शब्द का अधिकतम उपयोग, कृत्रिम तरीके से बरसाती पानी के संचय को सूचित करने में किया जाने लगा है। जिसके लिये विभिन्न संरचनायें यथा तालाब, चेकडैम, गेबियन स्ट्रक्चर, स्टॉप डेम, परकोलेशन टैंक जमीन के ऊपर या नीचे बनाये जाते हैं।शहरों में गहराते जल संकट के कारण 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' शब्द का प्रयोग अब शहरी संदर्भ में भी होने लगा है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' का काम गाँवों के लिये गैर जरूरी है। हकीकत में, आज की लगातार विषम होती विपरीत परिस्थितियों में नगरीय एवं ग्रामीण इलाकों में समान रूप से 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' समान रूप से उपयोगी और गहराते जल संकट से मुक्ति का प्रमाणित जरिया है। इसे सही तरीके और पूरी वैज्ञानिकता से करने से जल संकट से मुक्ति मिलती है। यह पानी की सर्वत्र उपलब्धता का पर्याय है।

'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' करने के लिये हर इलाके के कुछ खास खास तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक होता है। 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' उसी इलाके में असरकारी होता है जहाँ बरसात के दिनों में भूजल का स्तर जमीन की सतह के काफी नीचे होता है। इस हकीकत का अर्थ होता है कि उस इलाके में पानी को संचित करने के लिये जमीन के नीचे पर्याप्त खाली स्थान मौजूद है। इसके विपरीत यदि उस इलाके में भूजल का स्तर जमीन का सतह के काफी करीब होता है तो वहाँ बहुत कम पानी का संचय संभव है। उथले भूजल स्तर वाले इलाके में ग्राउन्ड वाटर रीचार्ज करने के स्थान पर पानी का संचय तालाब या टैंक में करना चाहिये। इसके बाद दूसरी आवश्यकता जमा या संचित करने वाले पानी की मात्रा की पर्याप्तता की है। जब तक पानी का संचय उस इलाके की आवश्यकता से अधिक नहीं होगा जल संकट बना रहेगा।

'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' के लिये अगली आवश्यकता उपयुक्त स्थान को चुनने की है। यदि पानी का संचय जमीन के ऊपर किया जाना है तो जल संग्रह का उपयुक्त स्थान, कैचमेंट से आने वाले पानी की उपयुक्त मात्रा, उसकी सही गुणवत्ता और पानी की गर्मी के सीजन के अन्त तक उपलब्धता जैसी चीजों को सुनिश्चित करना जरूरी है। इस प्रक्रिया में बरसात की मात्रा की गणना कम वर्षा वाले साल को ध्यान में रखकर ही करना चाहिये। ऐसा करने से पानी की कमी की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह यदि पानी का संग्रह जमीन के नीचे उपयुक्त गुणधर्म वाले एक्वीफर में करना है तो कैचमेंट से आने वाले पानी की उपयुक्त मात्रा, उसकी सही गुणवत्ता के अलावा एक्वीफर की जल संग्रह क्षमता और जमीन में पानी प्रवेश कराने वाली उपयुक्त संरचना या स्ट्रक्चर की जानकारी भी आवश्यक होती है। जमीन के नीचे पानी के संग्रह के काम को ग्राउन्ड वाटर रीचार्ज कहते हैं। चूँकि ग्राउन्ड वाटर रीचार्ज का काम जमीन के नीचे किया जाता है और संरचना में जमा पानी आँख से नहीं दिखाई देता इसलिये इस काम को करने में गलतियों की बहुत अधिक संभावना होती है इसलिये ग्राउन्ड वाटर रीचार्ज का काम, जमीन के नीचे के पानी के जानकार जियोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिये। वही सही व्यक्ति है जो उपयुक्त गुणों वाली जमीन को खोजकर काम को अंजाम देगा।

'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' की मदद से ग्राउन्ड वाटर रीचार्ज के काम को करने में इलाके की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। नदी कछारों में नदी के आस-पास के इलाकों में दूर-दूर तक रेत, बजरी और मिट्टी की परतें पाई जाती हैं। रेत और बजरी की परतों की जल संग्रह क्षमता सबसे अच्छी होती है इसलिये इन इलाकों में भूजल संग्रह कर बहुत ही समृद्ध भूजल भंडार विकसित किये जा सकते हैं। इस तरह के इलाकों में समृद्ध भूजल भंडारों जो हमारी सालाना आवश्यकता से अधिक समृद्ध हों, को विकसित कर नदियों को बारहमासी बनाया जा सकता है और जल संकट से हमेशा के लिये मुक्ति पाई जा सकती है। दूसरी ओर चट्टानी इलाके के एक्वीफर साईज में छोटे और अनेक बार कम गहराई पर उपलब्ध होते हैं। ये भंडार बरसात में बहुत जल्दी भरते हैं बरसात बाद बहुत जल्दी खाली होते हैं इसलिये चट्टानी क्षेत्र की रेन-वाटर रीचार्ज तकनीक थोड़ी जटिल होती है। इन इलाकों में सतही एवं भूजल पर परस्पर निर्भर संरचनायें बनाने की जरूरत होती है। चट्टानी क्षेत्र में मिलीजुली संरचनाओं को बनाकर जिनमें सालाना आवश्यकता से अधिक पानी का संचय किया गया है, जल संकट से निजात पाई जा सकती है और चट्टानी इलाके के नदी नालों में न्यूनतम पर्यावरण प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सकता है।

'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' की मदद से ग्राउन्ड वाटर रीचार्ज के काम को करने में इलाके की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। नदी कछारों में नदी के आस-पास के इलाकों में दूर-दूर तक रेत, बजरी और मिट्टी की परतें पाई जाती हैं। रेत और बजरी की परतों की जल संग्रह क्षमता सबसे अच्छी होती है इसलिये इन इलाकों में भूजल संग्रह कर बहुत ही समृद्ध भूजल भंडार विकसित किये जा सकते हैं। इस तरह के इलाकों में समृद्ध भूजल भंडारों जो हमारी सालाना आवश्यकता से अधिक समृद्ध हों, को विकसित कर नदियों को बारहमासी बनाया जा सकता है और जल संकट से हमेशा के लिये मुक्ति पाई जा सकती है। दूसरी ओर चट्टानी इलाके के एक्वीफर साईज में छोटे और अनेक बार कम गहराई पर उपलब्ध होते हैं। ये भंडार बरसात में बहुत जल्दी भरते हैं बरसात बाद बहुत जल्दी खाली होते हैं इसलिये चट्टानी क्षेत्र की रेन-वाटर रीचार्ज तकनीक थोड़ी जटिल होती है। इन इलाकों में सतही एवं भूजल पर परस्पर निर्भर संरचनायें बनाने की जरूरत होती है। चट्टानी क्षेत्र में मिलीजुली संरचनाओं को बनाकर जिनमें सालाना आवश्यकता से अधिक पानी का संचय किया गया है, जल संकट से निजात पाई जा सकती है और चट्टानी इलाके के नदी नालों में न्यूनतम पर्यावरण प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सकता है।मध्य प्रदेश के भूजल परिदृश्य पर नजर डालने से पता चलता है कि मार्च सन 2004 की स्थिति में प्रदेश में 24 ब्लॉक अतिदोहित, 5 ब्लॉक क्रिटिकल और 19 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में आ चुके हैं। इस जानकारी का अर्थ है कि इन विकासखंडों में प्राकृतिक तरीके से होने वाला ग्राउन्ड वाटर रीचार्ज अपर्याप्त है। अपर्याप्त रीचार्ज एवं मौजूदा दोहन की सालाना मात्रा के कारण गर्मी का सीजन आते-आते उपरोक्त विकासखंडों में भूजल की गंभीर कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिये बड़े पैमाने पर समानुपाती ग्राउन्ड वाटर रीचार्ज करने की तत्काल आवश्यकता है। सामान्य नजरिये से यह काम 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' की ग्राउन्ड वाटर रीचार्ज तकनीक अपना कर किया जा सकता है।

गौरतलब है कि प्रदेश के अतिदोहित, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक अलग-अलग नदी घाटियों में स्थित हैं। इन नदी घाटियों में अनेक स्थानों पर सिंचाई, पेयजल आपूर्ति या अन्य कामों के लिये जलाशय बने हुये हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बरसात में गिरने वाले पानी की तयशुदा राशि (कमिटेड वाटर) का इन जलाशयों में पहुँचना आवश्यक है अन्यथा वे जलाशय खाली रहेंगे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पायेंगे। इस पृष्ठभूमि में आवश्यक है कि उपरोक्त विकासखंडों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग तकनीक की मदद से बरसात के पानी का उपयोग करने के पहले कमिटेड और अनकमिटेड पानी की स्थिति को आंकड़ों के आईने में देखा और परखा जाये। उदाहरण के लिये अकेले मालवा इलाके में ही हर साल लगभग तीन लाख हेक्टेयर मीटर से अधिक भूमिगत पानी की कमी हो जाती है इसलिये आवश्यक है कि मालवा जो मुख्यतः चम्बल घाटी में स्थित है, में इस इलाके के जल संकट को समाप्त करने लायक पानी मौजूद है अथवा नहीं, को जाना जावे। इस प्रश्न को उठाने का औचित्य है क्योंकि नदीजोड़ परियोजना के प्रस्तावों में पार्वती-कालीसिन्ध-चम्बल लिंक और केन-बेतवा लिंक का प्रस्ताव है। इस अनुक्रम में अब नर्मदा के पानी को भी इस नदी घाटी में डालने की बात हो रही है इसलिये लगता है कि चम्बल नदी घाटी में बाँधों की प्यास बुझाने लायक पानी शेष नहीं बचा है। यदि यह स्थिति है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये पानी की वांछित मात्रा कहाँ से आवेगी? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर खोजने के बाद ही मालवा में 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' के उपयोग की बात करना उचित होगा।

ऊपर के पैराग्राफ में उठाये प्रश्नों का उत्तर देने के लिये हमें चम्बल बेसिन के विकासखंड वार कुल रन ऑफ के आंकड़े और चम्बल पर बने बाँधों को दिये जाने वाले कमिटेड पानी की कुल मात्रा की जानकारी चाहिये। इस जानकारी के उपलब्ध होने के बाद ही पता चल सकेगा कि चम्बल घाटी में मालवा की प्यास बुझाने के लिये कितना अनकमिटेड पानी शेष बचा है। यदि अनकमिटेड पानी शेष नहीं है और बड़े पैमाने पर 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' को अपनाया जाता है तो चम्बल पर बने बाँध आधे अधूरे भरेंगे। यदि केवल बाँधों के भरे जाने की चिन्ता की जाती है तो मालवा का रेगिस्तान बनना और लोगों का प्यासा रहना नहीं रोका जा सकेगा। यही बात देश और प्रदेश के अन्य इलाकों पर लागू है जहाँ पानी का संकट दूर करने के लिये 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' तकनीक अपनाने की चर्चा है।

प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बरसात बाद पानी की कमी, ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु बदलाव की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' का मामला थोड़ा जटिल हो जाता है इसलिये इस मुद्दे पर लम्बी अवधि के फैसले लेने के पहले तकनीकी मुद्दों के अलावा सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर गंभीरता से सोचना होगा। यही गणनायें और प्रक्रिया देश की सभी नदीघाटियों के लिये लागू हैं। इन सैद्धान्तिक मुद्दों को इस लेख में इसलिये उठाया गया है ताकि नदी उपघाटियों के समूचे जल परिदृश्य को असन्तुलन से बचाया जा सके और 'रेन-वाटर हार्वेस्टिंग' के काम की मदद से पानी की किल्लत को दूर किया जा सके।

लेखक परिचय

के.जी. व्यास73, चाणक्यपुरी, चुना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016